In einem zweiten Experiment stört sie die gleichmässige Ruheatmung jeweils nach etwa vier Zyklen durch eine einmalige grössere Luftzufuhr. Strömt die Luft danach wieder gleichmässig ein und aus, sinkt die Spannung von 25 auf 15. «Wir vermuten, dass tiefe Atemzüge von Zeit zu Zeit wichtig sind, um die Oberflächenspannung zu senken und so das Atmen zu erleichtern.»

Zur Veranschaulichung hat Maria eine Präsentation vorbereitet. Im Seminarraum erklärt sie, dass sich unser Atmungssystem von der Luftröhre über die Bronchien und Bronchiolen bis zu den Alveolen mehr als zwanzigmal gabelt. Die Alveolen ganz am Ende dieses Bäumchens bilden ein Netzwerk aus mehreren hundert Millionen Bläschen, verbunden durch Poren. Diese Lungenbläschen füllen sich beim Einatmen und entleeren sich beim Ausatmen wieder. Damit sie in leerem Zustand nicht kollabieren, sind sie mit dem Surfactant ausgekleidet.

Bis zum tiefen Seufzer

Zurück im Labor füllt sie das tierische Surfactant nun in eine andere Versuchsanlage. Sie erinnert an eine riesige Spinne mit edlen, silbernen Beinen. In der Mitte hängt von oben eine dünne Nadel scheinbar schwebend über dem Surfactant. Weltweit gibt es nur eine Handvoll dieser einzigartigen Apparaturen, entwickelt im Labor an der ETH. Im Keller hat Maria die natürliche Atmung simuliert: einige leichtere Atemzüge, ab und an ein tiefer. Hier im Obergeschoss simuliert sie mehrere Atemzüge der leichteren Ruheatmung, dann graduell immer tiefere Atemzüge, zuletzt die tiefen Seufzer. Durch das Dehnen und Zusammenziehen ändert sich die Fläche des Surfactants. Dabei misst die Nadel die Oberflächenspannung. So kann Maria herausfinden, welchen Einfluss die Atemtiefe hat. Im Moment scheint es so, dass die Ausdehnung jener Faktor ist, der die Oberflächenspannung senkt und das Atmen erleichtert.

«Die Situation in der Lunge ist natürlich viel komplexer», sagt die Doktorandin schon fast entschuldigend. «Aber wir sind Materialwissenschaftler und wollen die einzelnen Eigenschaften eines Materials möglichste präzise charakterisieren und entkoppeln deshalb das komplexe Zusammenspiel der verschiedenen Kräfte mit Absicht.»

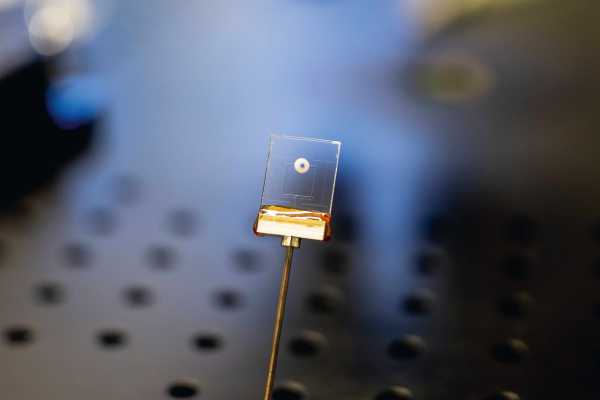

Maria arbeitet an diesem Morgen noch an einer dritten Versuchsanlage. Unter dem Mikroskop liegt ein kleiner Ring mit einem Loch in der Mitte. Er ist umgeben von kleinsten Poren. Auch er ist mit dem Surfactant gefüllt. Übt Maria nun über eine Apparatur Druck auf die Flüssigkeit auf, wird der Film dünner – bis er irgendwann reisst. «Das ist so gewollt», sagt Maria schmunzelnd. Sie erinnert nochmals an ihre Präsentation im Seminarraum. Die Alveolen, die kleinen Lungenbläschen, sind durch Poren miteinander verbunden. Es könnte sein, dass bei der Atmung der dünne Surfactant-Film reisst, um den Druck innerhalb der Alveolen via Poren auszugleichen.

Inhalieren statt injizieren

Das Surfactant ist eine geheimnisvolle Flüssigkeit, die Maria sichtlich fasziniert. Bei ihren materialwissenschaftlichen Experimenten treibt sie immer auch die medizinischen Fragestellungen an. Die Injektionen bei den Frühgeborenen zum Beispiel. Es gibt Ansätze, das Surfactant nicht über eine Injektion, sondern nicht-invasiv über eine Atemmaske in Form von Aerosolen in die Lunge zu bringen. «Wir wollen mit unserer Forschung herausfinden, was die besten Parameter sind, um diese Technik zu verbessern», fasst Maria zusammen. «Wenn wir die Mechanismen verstehen, können wir den Medizinern helfen, ihre Werkzeuge zu verbessern.»

Maria, die quirlige junge Materialwissenschaftlerin, scheint mit viel Energie, Motivation und Ausdauer an diesem Ziel zu arbeiten.