Städte als Rohstoffminen der Zukunft

In der Stadt der Zukunft wird die Entsorgung zur Versorgung – dieser These gehen wir seit einiger Zeit an unserem Lehrstuhl für Architektur und Konstruktion am Future Cities Laboratory in Singapur und Zürich nach. Wir haben so ein weites Feld entdeckt, das alternative Perspektiven für unsere Disziplin eröffnet.

Müll ist in unserer Gesellschaft seit Jahrhunderten ein Material, das weder als Rohstoff noch als Produkt gesehen wird, sondern als etwas, das wir schnellst möglich verbrennen oder vergraben möchten. Müll ist sozusagen ein Nebenprodukt, das wir nicht kategorisieren können in unser dialektisches Verständnis von «roh» oder «verarbeitet». Aber ich glaube, es ist Zeit, Müll als immens wertvolle und absolut notwendige Ressourcen zu begreifen: als Ausgangspunkt neuer Produkte und Artefakte. Dieses metabolische oder kreisförmige Denken ist an und für sich nicht neu, aber es beginnt gerade erst, sich im Bausektor im grossen Massstab durchzusetzen. So berichtete die Internetplattform «nachhaltigleben.ch» erst kürzlich, dass in der Schweiz bereits heute schon 10 Prozent der natürlichen Zuschläge in Betonmischungen durch rezyklierten Bauschutt ersetzt werden, Tendenz stark steigend [1].

Städte liefern wertvolle Rohstoffe

Das Fachgebiet, welches sich solchen Fragen widmet, heisst «Urban Mining» – eine noch junge Disziplin, die die Stadt als einheitliches System begreift und Müll lediglich als Übergangszustand sieht, aus dem wieder Neues entstehen kann. Dies bedeutet, dass zukünftige Baumaterialien nicht mehr einem «natürlichen» Umfeld entspringen müssen, sondern vielmehr in «kultivierten» Minen zu finden sind. Natürliche Ressourcen zur Herstellung von Baumaterialien werden immer knapper (zum Beispiel Kies zur Herstellung von Beton), jedoch haben sich diese Materialien über Jahrhunderte in unseren Städten angesammelt bzw. aufgetürmt. Man kann schon heute davon ausgehen, dass sich mehr Kupfer in unseren Bauwerken befindet als in unserer Erdkruste. Die Stadt Zürich gewinnt jedes Jahr 10 Kilogramm Gold aus Abfall im Gegenwert von einer halben Million Franken, und 99 Prozent aller Metalle werden in der Schweiz wiedergewonnen. Während sich unsere traditionellen Minen langsam erschöpfen, werden unsere Städte die neuen Minen der Zukunft. Städte sind demnach Verbraucher und Lieferanten von Ressourcen in einem und benutzen sich selbst zur eigenen Reproduktion.

Mehrere Lebenszyklen vorbestimmt

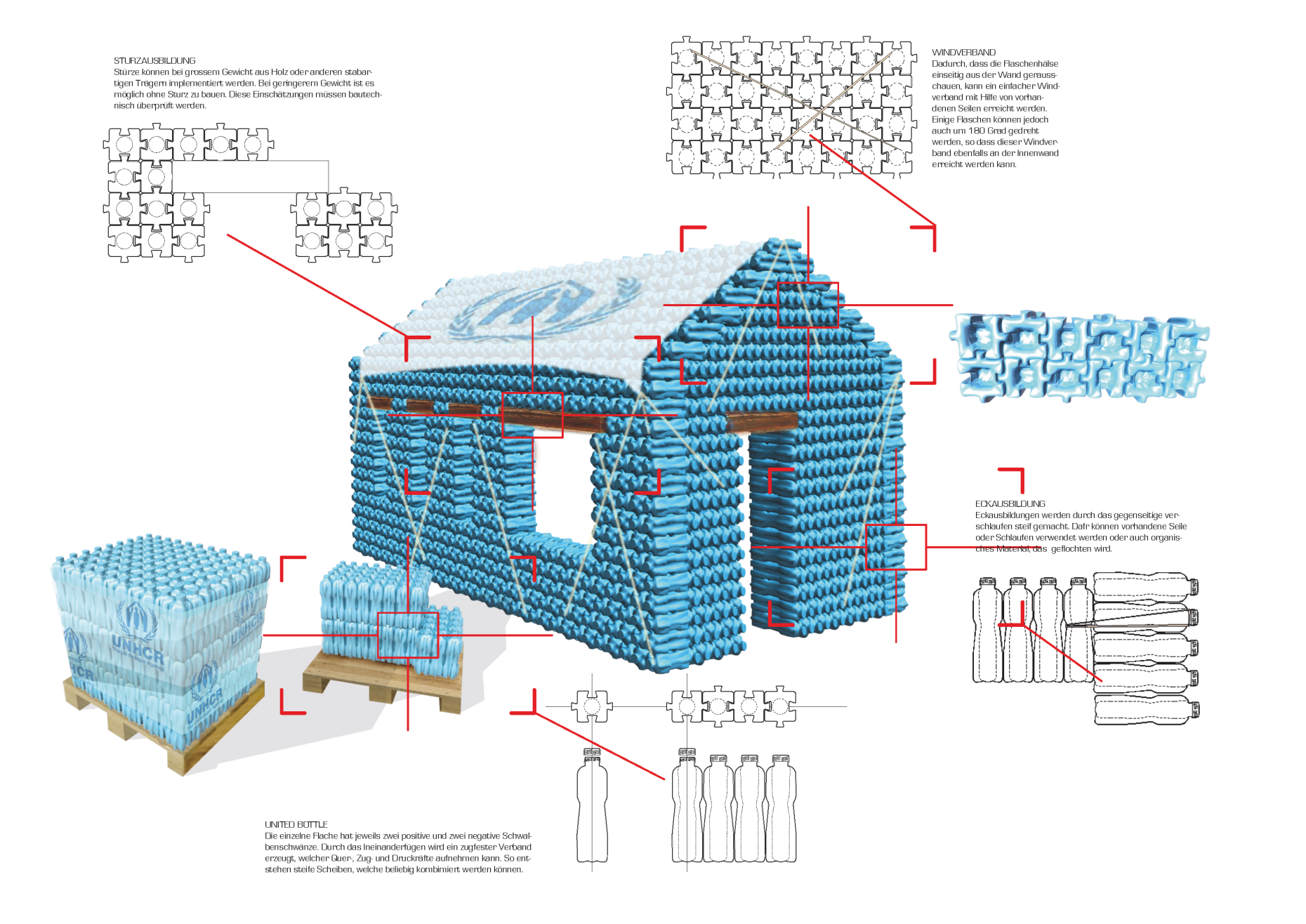

So benutzt Tom van Soest [2] aus den Niederlanden gemahlenen Bauschutt, um neue Belagsmaterialien und Kacheln herzustellen. Andere Hersteller beschäftigen sich mit Bausteinen aus Plastik oder gepressten Papieren oder verarbeiten organische Abfälle zu tragfähigen Bauplatten. Wiederum andere gehen der Frage nach, wie man Produkte so entwerfen kann, dass ein zweiter Lebenszyklus als Baumaterial schon gleich mit eingebaut ist. Bereits 1963 entwarf Alfred Heineken, der Eigner der gleichnamigen Bierbrauerei, gemeinsam mit dem Architekten John Habraken die sogenannte World Bottle, eine vierkantige Version des runden Basismodells einer Bierflasche, die sich liegend vermauern lässt. Leider hat die Idee nie die Marktreife erreicht, da man Angst hatte, dass Verbraucher keine eckigen Bierflaschen kaufen würden. Ähnlich ist das Projekt «United Bottle» [3] konzipiert. Die Plastikflaschen lassen sich ineinanderschieben und brauchen nicht einmal mehr Mörtel um einen tragfähigen «Mauerverband» zu bilden. Doch auch hier reagiert die Industrie aus markttechnischen Gründen bislang zurückhaltend.

Beton mit bakteriellen Selbstheilungskräften

Das Feld lässt sich noch erweitern, wenn man Müll umfassender definiert als das, was im Abfalleimer landet: Unter Müll können wir alles verstehen, was für uns im ersten Moment wertlos, überflüssig oder ekelerregend erscheint. Dazu gehören auch biologische Stoffe wie Bakterien oder Pilze. Der Mikrobiologe Henk Jonkers von der niederländischen Universität Delft hat ein Verfahren entwickelt, bei dem man einem Betongemisch vor dessen Verarbeitung Bakterien und Nährstoffe zufügt. Wenn sich nun im Laufe der Zeit Risse im Beton bilden und Wasser und Luft eindringen, erwachen die eingeschleusten Bakterien aus ihrem Dornröschenschlaf und verarbeiten die Nährstoffe zu Kalziumkarbonat. Dieses wiederum verschliesst innert Tagen kleine Risse: ein selbstheilendes System [4].

Pilz liefert Baumaterial

Die New Yorker Firma Ecovative stellt schon seit Jahren Produkte her, die sie einfach mit Hilfe von Pilzen wachsen lässt. Das Mycelium, also das Wurzelgeflecht der Pilze, ist dabei von Interesse. Stoppt man den Wachstumsprozess durch Entzug von Licht und Wärme, bildet sich ein extrem belastbares Material, das zu Steinen oder Platten verarbeitet werden und es in Hinblick auf Druckfestigkeit durchaus mit Beton aufnehmen kann. Dass dieses Material als Baustoff taugt, wird man im Sommer diesen Jahres im PS1, dem Aussenableger des MoMA, bewundern können, wo Ecovative zusammen mit den Architekten «The Living» ein grosses Bauwerk [6] aus drei ineinander verschlungenen Türmen errichten werden.

Weiterführende Informationen

[1] Artikel über Urban mining auf external page nachhaltigleben.ch

[2] Baumaterialien aus Bauschutt von external page Tom van Soest

[3] Die Hausbau-Flasche der external page United Bottle Group

[4] Artikel über selbstreparierenden Beton auf external page 3sat.de

[5] Aus Pilz gewachsene Baumaterialien von external page Ecovative

[6] Ausstellung im Moma-external page PS1