Ist jede Vorhersage als Wegweiser geeignet?

Prognosen liefern nicht nur in der Energie- und Klimapolitik wichtige Grundlagen, um Entscheidungen zu fällen. Wer Prognosen nutzt, sollte auch auf die methodischen Ansätze achten, die den Vorhersagen zugrunde liegen.

«Der Energiemix wird auch noch im Jahr 2050 mit einem Anteil von über 60 Prozent von den fossilen Energien dominiert sein» – diese Aussage stammt aus dem umfangreichen Bericht «World Energy Scenarios», der am Weltenergiekongress von Mitte Oktober in Daegu, Korea, veröffentlicht wurde [1]. «Mit den heutigen Emissionen wird in 25 Jahren die mittlere Temperatur über die Zwei-Grad-Grenze steigen», lautet ein Fazit aus dem ebenfalls kürzlich erschienenen fünften Klimabericht des IPCC [2].

Diese beiden aktuellen Aussagen basieren zwar auf unterschiedlichen Fragestellungen. Ihnen gemeinsam ist jedoch eine enorme Brisanz, denn sie dienen als Grundlage für Planungen und Investitionen in der Energie- und Klimapolitik. Und offensichtlich liegen sie zueinander auf Kollisionskurs. Bei genauerem Hinschauen zeigt sich, dass die beiden Prognosen auf verschiedenen Methoden der Vorhersage basieren. Deshalb weisen sie nicht die gleiche Aussagesicherheit auf.

Schätzung auf der Basis plausibler Annahmen

Bei der ersten Aussage aus dem Bericht «World Energy Scenarios» bilden einerseits plausible Annahmen den Ausgangspunkt, beispielsweise über die Energiepolitiken der Länder oder die Akzeptanz von staatlichen Massnahmen. Andererseits werden aktuelle Trends hochgerechnet (extrapoliert), zum Beispiel der Kostenabfall der Photovoltaik oder das Wachstum von Wirtschaft und Bevölkerung. Mit einem Markt-Allokations-Modell wird aus diesen Annahmen der kostengünstigste Energiemix modelliert. So wurden zwei Szenarien durchgerechnet, die sich hauptsächlich durch weniger oder mehr staatliche Eingriffe unterscheiden. Das erste überschreitet die Zwei-Grad-Limite deutlich, das zweite ebenfalls, wenn auch weniger deutlich. Beide führen zu hohen Anteilen an fossiler Energie, wie eingangs zitiert. Mit einem postulierten raschen Durchbruch der CCS-Technik, also der Abscheidung und Speicherung von CO₂, hofft man, die Treibhauswirkung halbwegs in Grenzen halten zu können.

Christoph Frei, der Generalsekretär des World Energy Council, interpretierte diese Szenarien unserer Energiezukunft in Daegu als eine deutliche Warnung und Aufforderung, unser Kohlenstoffbudget in den Griff zu bekommen.

Prognose auf der Basis physikalischer Gesetze

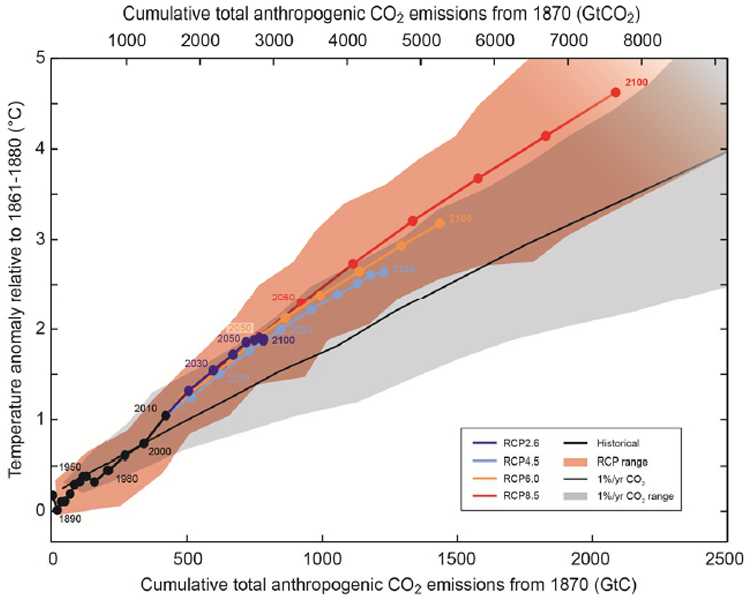

Die zweite Aussage aus dem IPCC-Bericht bestätigt die schon länger bekannte Tatsache, dass unsere CO₂-Emissionen die Erdtemperatur ansteigen lassen. Eine riesige Fülle weltweiter Forschungsresultate seit dem letzten Bericht – zusammengefasst in 14 Kapiteln auf über 2000 Seiten – präzisiert nun diesen Befund. Für die vielen inzwischen gesicherten Erkenntnisse werden mehrfache, voneinander unabhängige Beweislinien wie Mess- und Rechenergebnisse angeführt. Der Zusammenhang zwischen Temperaturanstieg und emittiertem CO₂ kann allerdings nicht als scharfe Linie, sondern nur mit einem Toleranzbereich bestimmt werden (siehe Grafik). Der Grund dafür ist, dass einige Einflussfaktoren trotz grosser Fortschritte seit dem letzten IPCC-Bericht nicht genau beziffert werden können, etwa die Wirkung von Feinstaub und Wolken. Der Unsicherheitsbereich ist jedoch wegen des dominierenden Einflusses des CO₂ erstaunlich klein. Der Klimaforscher Richard Alley spricht deshalb von CO₂ als «Temperaturkontrollknopf» der Erde.

Geeignete Orientierungshilfen

Erstaunlicherweise wurde die angeblich anhaltende Dominanz der fossilen Energien vom Weltenergiekongress wie eine gesicherte Tatsache kommuniziert, und mit entsprechenden Schlagzeilen wurde das in der Presse unkritisch verbreitet. Ein «weiter wie bisher» wird anscheinend gerne gehört und schnell geglaubt. Aus meiner früheren Tätigkeit als Industrieforscher könnte ich eine Vielzahl von Beispielen anfügen, die diese Vermutung bestätigen.

Im Rückblick haben sich solche Status-quo-Extrapolationen jedoch immer wieder als falsch erwiesen. In seinem Buch «Mastering the Dynamics of Innovation» zeigt J. Utterback, dass nach den ersten Erfolgen neuer Technologien typischerweise ein Aufbäumen und zähes Verteidigen der etablierten Technologien erfolgt, bevor sie abgelöst werden. Die überschätzte CCS-Technik oder auch die Erschliessung von Schiefergas und -Öl passen in dieses Muster als Versuche, die fossile Ära fortzuschreiben. Typisch ist auch, dass die Fortschritte der erneuerbaren von den Vertretern der etablierten Energien massiv unterschätzt werden.

Das sind alles Gründe, warum wir meiner Ansicht nach schlecht beraten sind, wenn wir uns bei anstehenden Entscheidungen an einer prognostizierten Dominanz der fossilen Energien orientieren. Ganz im Gegensatz dazu bieten die physikalischen Gesetzmässigkeiten, auf denen das IPCC-Fazit aufbaut, eine sichere Orientierung – in Umbruchsphasen wohl die einzig wirklich sichere.

Weiterführende Informationen

[1] Report Weltenergiekongress: external page World Energy Scenarios

[2] IPCC-Bericht: external page http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/

Comments

No comments yet