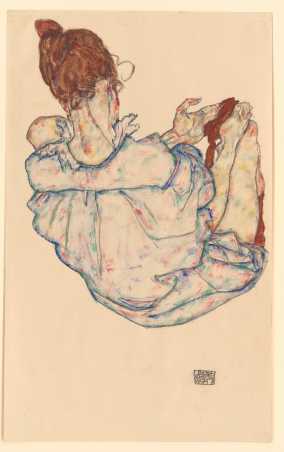

Hoch über der Stadt Zürich, in einem Seitenflügel des ETH-Hauptgebäudes, lagern ganz besondere Schätze: Rund 160'000 Blätter mit Druckgraphiken, Zeichnungen und Fotografien werden hier in einer Vielzahl unscheinbarer, schwarzer Archivschubladen aufbewahrt, gut geschützt vor Licht und anderen Umwelteinflüssen. «Manche mögen erstaunt sein, dass die ETH Zürich eine solch grosse Kunstsammlung besitzt», sagt Linda Schädler, Leiterin der Graphischen Sammlung ETH Zürich. Doch dies hat durchaus seinen Sinn – und eine lange Geschichte.

Mit Kunst den «offenen Geist» fördern

«Ursprünglich wurde die Graphische Sammlung im Jahr 1867 für die Studierenden und Forschenden der ETH Zürich eingerichtet», erklärt Linda Schädler. Denn am Eidgenössischen Polytechnikum – wie die ETH Zürich damals noch hiess – legte man von Anfang an grossen Wert auf das «studium generale»: Studierende sollten nicht nur in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern ausgebildet werden, sondern auch in anderen Disziplinen Kenntnisse erwerben. Um einen solch «offenen Geist» zu fördern, gab es an der ETH bereits seit ihrer Gründung 1855 eine Professur für Kunstgeschichte und Archäologie.

Allerdings: Die Menschen reisten damals noch nicht so häufig wie heute, und die Fotografie war noch nicht stark verbreitet. Wer demnach im 19. Jahrhundert etwas über Kunst erfahren wollte, sah sich oft Reproduktionsgraphiken an, beispielsweise Radierungen oder Kupferstiche eines Originalgemäldes. Diese Druckgraphiken wurden in einer Auflage gedruckt – es gab sie also nicht nur als einmaliges Exemplar – und dank ihres geringen Gewichts waren sie einfacher zu transportieren als manche Originale.

Um die Welt der Kunst auch den Forschenden und Studierenden der ETH zugänglich zu machen, entschied Johann Gottfried Kinkel, dritter Professor für Kunstgeschichte und Archäologie an der ETH, im Jahr 1867, dass die Hochschule ein «Kupferstichkabinett» zu Studien- und Lehrzwecken benötige. Der Startschuss für die heutige Graphische Sammlung war damit gefallen.

Altmeister fördern Renommee

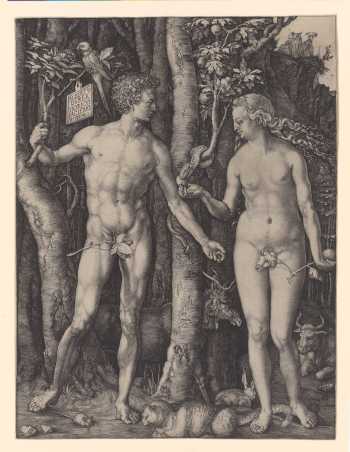

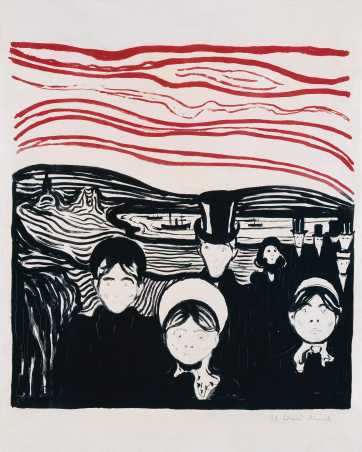

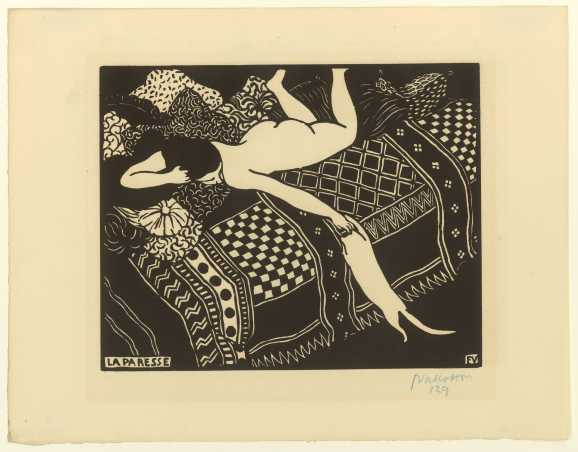

Etwa 11'000 Einzelblätter und 150 gebundene Stichwerke erwarb Johann Gottfried Kinkel als ersten Grundstock. Gut zwanzig Jahre später kamen rund 12'000 Druckgraphiken – darunter Werke von Altmeistern wie Albrecht Dürer, Rembrandt oder Franzisco de Goya – hinzu, welche der Zürcher Bankier Heinrich Schulthess-von Meiss der Graphischen Sammlung schenkte. Mit diesem vergrösserten, wertvollen Bestand wurde die Graphische Sammlung über die Hochschule hinaus bekannt.

Kommentare

Noch keine Kommentare