Die Folgen des Klimawandels sind allgegenwärtig

Die Auswirkungen des Klimawandels sind nicht bloss eine Angelegenheit der fernen Zukunft, sondern sind schon heute überall auf der Welt nachweisbar. Dies ist eine Kernaussage des neuen Sachstandsberichts der Arbeitsgruppe II des IPCC.

Der zweite Teil des fünften IPCC-Sachstandsberichts, verfasst von der Arbeitsgruppe II, ist anfangs letzter Woche der Öffentlichkeit vorgestellt worden1. Damit findet eine aufwändige Arbeit von Tausenden beteiligten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern2 bald ihren definitiven Abschluss. Doch einfach zu fassen sind dessen Ergebnisse nicht, da nüchterne Wissenschaft sich für sensationelle Schlagzeilen nicht gut eignet.

Die Arbeitsgruppe II befasst sich mit Auswirkungen, Anpassung und Verwundbarkeiten. Die Auswirkungen beinhalten alles, was vom Klimawandel direkt oder indirekt zu spüren ist. Der Bericht stellt aber auch dar, wie man sich an diese Veränderungen anpassen kann und welche Verwundbarkeiten bleiben. Er beinhaltet also eine umfassende Analyse davon, wie sich der Klimawandel auf Mensch und Umwelt auswirkt. Das Werk baut auf dem ersten Teilbericht auf, der sich mit den physikalisch wissenschaftlichen Grundlagen befasste (Arbeitsgruppe I)3. Der neue Berichtsteil bildet eine wichtige Grundlage zur Beurteilung jeglicher Klimapolitik, dient sie nun der Vermeidung des Klimawandels oder dem Schutz betroffener Systeme durch Anpassung, seien diese Systeme tierischer, pflanzlicher oder menschlicher Natur.

Alle Sektoren überall betroffen – wenn auch unterschiedlich

Ja, der Bericht zeigt auf, dass sich alleine die bisherige Klimaänderungen in fast allen Sektoren auswirken: Betroffen sind etwa die Eiswelt, der Wasserhaushalt, Gebirgslandschaften und die hohen Breiten (Stichwort Permafrost), verschiedenste Ökosysteme wie z.B. die empfindlichen Korallenriffe, Wälder und landwirtschaftliche Kulturen, aber auch die menschliche Gesundheit.

Überall auf der Welt lassen sich eindeutig beobachtete Änderungen – Gletscherrückgänge, früheres Blühen, veränderte Wasserversorgung oder landwirtschaftliche Erträge – statistisch mit der Erwärmung oder häufiger gewordenen Extremereignissen wie Starkniederschlägen oder Dürreperioden in Zusammenhang bringen. Der Einfluss des Klimawandels ist klar nachweisbar, auch wenn diese Auswirkungen je nach Gegend und betroffenem System in unterschiedlichem Ausmass zu beobachten sind. Eindrücklich ist auch, dass selbst in einem Bereich wie der Landwirtschaft, wo sich der Klimawandel sowohl positiv4 wie negativ auswirken kann, die negativen Auswirkungen deutlich überwiegen. Im letzten IPCC Bericht von 2007 ging man gemäss damaligem Forschungsstand noch davon aus, dass die negativen Auswirkungen auf die Erträge wichtiger Kulturpflanzen wie Weizen und Mais noch nicht gleich so stark ins Gewicht fielen.

Schlüsselrisiken systematisch identifiziert

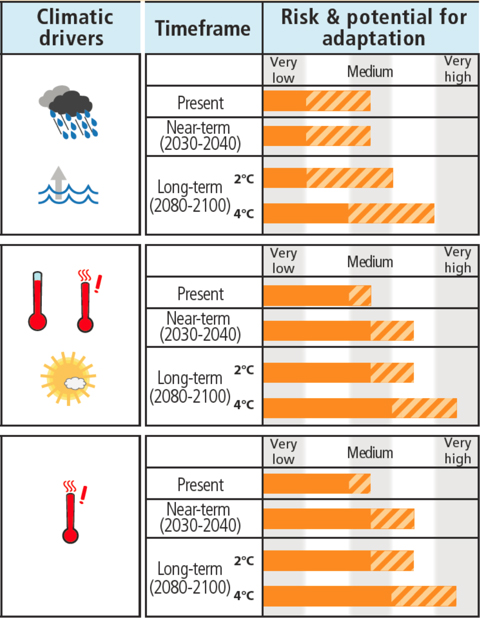

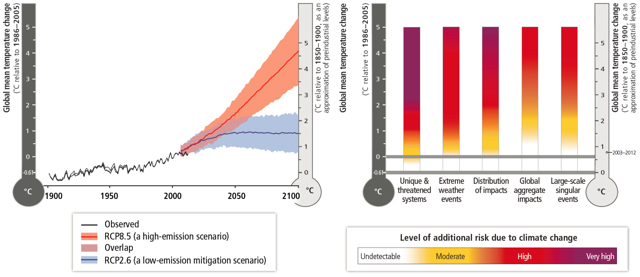

Sowohl im Bereich Anpassung6 als auch bezüglich Auswirkungen verfolgt der Bericht konsequent einen neuen Risikoansatz. Der Klimawandel erhöht nun viele Risiken, da er sowohl Expositionen ändert wie auch Gefahren erhöht, z.B. durch häufigere Extremereignisse. Überall da, wo Verwundbarkeit vorhanden ist und sich Gefahrenhäufigkeit und Exposition infolge des Klimawandels ungünstig verändern, ergeben sich Schlüsselrisiken (siehe nachfolgende Abbildung).

Schon nur bei einer geringfügigen weiteren Erwärmung um 1°C ab heute ergibt sich für den hohen Norden sowie für Korallenriffe ein sehr hohes Risiko. Je nach Ausmass weiterer Erwärmung, insbesondere bei einem ungebremsten Klimawandel, ergäben sich dann erhebliche Risiken wie Abnahme der Ernährungssicherheit infolge von Ertragsrückgängen, witterungsbedingt schwankender Preise oder unwägbaren Veränderungen vieler Ökosysteme bis hin zum Aussterben ganzer Arten. Je stärker die Erwärmung also ausfällt, desto grösser werden die Risiken.

Erhebliche Restrisiken

Wir wissen heute, dass sich die Klimarisiken durch Anpassungsmassnahmen erheblich vermindern lassen. Doch der Anpassung sind auch Grenzen gesetzt, die wiederum je nach Sektor und Region unterschiedlich sind. Was bleibt, sind die sogenannten Restrisiken.

Bemerkenswert ist, dass beispielsweise für Europa diese Restrisiken trotz unterschiedlichem Ausmass der Erwärmung gemäss Szenario verblüffend ähnlich gross geschätzt wurden (siehe nachfolgende Abbildung). Allerdings muss man hierbei beachten, dass die Aufwendungen und Kosten für Anpassung bei ungebremstem Klimawandel etwa doppelt so hoch anfallen würden.

Trotz allen Anpassungen, die zum Glück laut Bericht möglich sind, verbleiben in vielen Sektoren und vielen Weltregionen erhebliche Restrisiken. Diesen können wir nur begegnen, indem wir den Klimawandel eindämmen oder vermeiden. Anpassung und Vermeidung ergänzen sich und sollten nicht als sich ausschliessende Alternativen gesehen werden. Sie unterscheiden sich jedoch in ihrer Unmittelbarkeit: Anpassung ist heute möglich und notwendig, und man kann unmittelbaren Nutzen daraus ziehen. Die Früchte der Vermeidung lassen sich aber erst später ernten. Trotzdem zeigt der Bericht überdeutlich: Vermeidung muss sein. Sie ist nötig, um die erheblichen Restrisiken rechtzeitig durch Klimaschutz zu verringern oder gänzlich einzudämmen5. Ganz nach dem Sprichwort «Vorbeugen ist besser als heilen».

Andreas Fischlin hat am neuen Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe II des IPCC mitgearbeitet und an den Schlussverhandlungen zur Genehmigung des Berichts in Yokohama, Japan, teilgenommen.

Weiterführende Informationen

1 Kurzfilm: externe Seite Beitrag der Arbeitsgruppe II zum fünften Sachstandsbericht des IPCC; Bericht: IPCC, 2014: externe Seite Climate Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change

2 309 KernautorInnen (HauptautorInnen und RevisionseditorInnen), 436 BeitragsautorInnen und 1729 BegutachterInnen aus insgesamt 84 Ländern haben unter Berücksichtigung von über 12’000 wissenschaftlichen Arbeiten und 50’492 Kommentaren im Verlaufe der letzten 4 Jahre zum Bericht beigetragen.

3 Kurzfilm: externe Seite Beitrag der Arbeitsgruppe I zum fünften Sachstandsbericht des IPCC; Bericht: IPCC, 2013. externe Seite Climate change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC).

4 In der Schweiz wurden beispielsweise 2011 infolge günstiger, warm-feuchter Witterung im Zuckerrübenanbau Rekordernten erzielt.

5 Der in Kürze anstehende dritte Berichtsteil wird sich ganz diesem Thema widmen.

6 Professor Anthony Patt hat in seinem Beitrag betont, dass dieser Bericht erstmals besonderes Gewicht auf die Anpassungen legt.

Kommentare

Ben Palmer 12. April 2014 14:47 @Dittmar: CO2 ist Gift? Gibt es organisches Leben ohne CO2? Herr Palmer, trinken Sie mal ein Glas Wein und denken sie etwas nach .. (zum Beispiel über die Schoenheit der Schweizer Gletscher und Skifahren etc) trinken Sie eine Flasche Wein dann fahren Sie besser nicht mehr Auto .. (logische Gedanken fallen dann schon schwerer) und trinken Sie eine Flasche Wodka, Rum oder Whisky auf ex .. und sie verstehen dass Alkohol auch Gift sein kann.

Sauerstoff und Wasser können sogar tödlich sein. (Paracelsus dixit). Elektrizität auch. Sie können sicher noch mehr solche Beispiele aufzählen.

«Vorbeugen ist besser als heilen!» ja klar, aber der Patient ist schon jetzt krank und wir geben weiter fleissig CO2 Gift dazu. Gleichzeitig spekuliert man darüber ob die Krankheit schlimm ist oder wir mit ein paar Amputationen auskommen koennen. Nicht die Zukunft die wir hinterlassen wollen und nach der Schweizer Verfassung dürfen: Art. 2 Zweck: 1. Die Schweizerische Eidgenossenschaft schuetzt die Freiheit und die Rechte des Volkes und wahrt die Unabhaengigkeit und die Sicherheit des Landes. 2. Sie fördert die gemeinsame Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des Landes. 3. Sie sorgt für eine moeglichst grosse Chancengleichheit unter den Bürgerinnen und Bürgern. 4. Sie setzt sich ein für die dauerhafte Erhaltung der natürlichen Lebensgrundlagen und für eine friedliche und gerechte internationale Ordnung.

@Dittmar: CO2 ist Gift? Gibt es organisches Leben ohne CO2?

Ben Palmer 10. April 2014 10:04 Herr Palmer, die Ursache der Todeszonen ist nicht das Co2. sondern unsere Art der nicht-nachhaltigen Landwirtschaft. (aber die Erwärmung hilft sicher auch nicht!) wenn Sie mehr wissen wollen zum Beispiel hier: Scientific American http://www.scientificamerican.com/article/oceanic-dead-zones-spread/call_made

Zweitens belegt für die letzten 50 Jahre der Weltklimarat (IPCC) wiederum sehr klar und eindrücklich mit einer Vielzahl von in sich völlig stimmigen Argumenten, die auch mit allen naturwissenschaftlichen Gesetzen in Übereinklang stehen, dass der Mensch für den seit 1951 beobachteten Temperaturanstieg mit einer Wahrscheinlichkeit von 95-99% hauptverantwortlich ist (IPCC, 2013, http://www.ipcc.ch)call_made. Wanner, H., Beer, J., Bütikofer, J., Crowley, T. J., Cubasch, U., Flückiger, J., Goosse, H., Grosjean, M., Joos, F., Kaplan, J. O., Küttel, M., Müller, S. A., Prentice, I. C., Solomina, O., Stocker, T. F., Tarasov, P., Wagner, M., & Widmann, M., 2008. Mid- to Late Holocene climate change: an overview. Quaternary Sci. Rev., 27(19-20): 1791--1828. http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2008.06.013call_made IPCC, 2013. Summary for policymakers. In: Stocker, T. F., Qin, D., Plattner, G.-K., Tignor, M., Allen, S. K., Boschung, J., Nauels, A., Xia, Y., Bex, V., & Midgley, P. M. (eds.). Climate change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Cambridge University Press: Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. 3-29. http://www.ipcc.ch/report/ar5/wg1/call_made

Korrektur: Entgegen meiner Aussage (9. April 14:13) kann CO2 auch über die Wasseroberfläche aus der Luft aufgenommen werden: "The ocean absorbs CO2 from the atmosphere in an attempt to reach equilibrium by direct air-to-sea exchange. This process takes place at an extremely low rate, measured in hundreds to thousands of years." "One-celled plants, the remains of organisms that feed on them, and fecal matter sink, by force of gravity, into the deep ocean. [...] Its effect is to pull carbon out of the upper ocean and cause it to rain down into the depths, where bacteria and other organisms metabolize and release it back into the water as CO2, enriching carbon dioxide in the deep ocean."

@ Dittmar: Ich dachte, ich hätte in meinem Beitrag klar genug geendet: «Vorbeugen ist besser als heilen!», denn wie der Bericht überdeutlich zeigt: "Vermeidung muss sein. Sie ist nötig, um die erheblichen Restrisiken rechtzeitig durch Klimaschutz zu verringern oder gänzlich einzudämmen." Betonen muss man auch, dass Anpassung nicht einfach umsonst zu haben ist, sondern erhebliche Aufwendungen und Kosten verursacht, die auch nicht einfach "wegzustecken" sind, wie ich das ebenfalls in meinem Beitrag geschrieben habe. Falls Sie weniger auf meinen Beitrag, dafür eher auf Reaktionen in den Medien auf die im neuen IPCC Berichtsteil betonte Anpassung Bezug nehmen, dann kann ich nur nochmals Folgendes betonen: Anpassung bedeutet zunächst in erster Linie, dass wir nicht völlig wehrlos dem Klimawandel ausgeliefert sind, der ja zu einem nicht unwesentlichen Teil schon Tatsache geworden ist, also nicht mehr vollständig abgewendet werden kann. Zweitens bedeutet die Betonung der Anpassung keineswegs Entwarnung, da ja selbst bei optimistischsten Anpassungen ganz erhebliche Restrisiken verbleiben, vor denen nur Klimaschutz, also Vermeidung des Klimawandels, uns noch schützen kann. Der Bericht zeigt auch für bestimmte Systeme klar auf, z.B. Ökosysteme in der Arktis oder Korallenriffe, dass keine Anpassung möglich ist (Table SPM.A1, "Polar Region", "The Oceans").

@ Palmer: Sie scheinen ziemlich viel durcheinanderzuwirbeln. Ich kann deshalb nur auf zwei Punkte kurz eingehen: Erstens ist zwar die von ihnen erwähnte Erwärmung seit der kleinen Eiszeit zutreffend, doch sind die Ursachen hierzu keineswegs so klar natürlichen Ursprungs, wie Sie das anzudeuten scheinen. Diametral Ihrem Argument entgegengesetzt gibt es Evidenz, die darauf hindeutet, dass ohne den menschlichen Einfluss die Temperaturen nicht einfach ansteigen würden, sondern eher sich sehr langsam weiter abgesenkt hätten (z.B. Wanner et al., 2008, http://dx.doi.org/10.1016/j.quascirev.2008.06.013)call_made. Allerdings bestehen hier erhebliche, verbleibende Unsicherheiten, was aber keineswegs bedeutet, dass Ihre Annahme von alleinig natürlichen Ursachen vertretbar wäre.

Theoretisches Anpassen an was denn? An plus 2 Grad, an plus 6 Grad? Wir "reichen Akademiker" erklären: Na wenn das Brot zu teuer ist dann müsst ihr eben Kuchen essen. "Jedoch, was die Unklarheit über den richtigen Weg, den Klimawandel zu stoppen anbetrifft, da denke ich, ist doch sehr viel Klarheit vorhanden." Ja und, wie soll das aussehen. "Anpassen" ist die Message aus den Zeitungen (und alles normal wie Herr Palmer es versteht). Wer etwas genauer liest findet zum Beispiel dieses: der Spiegel heute (der Artikel ist wie immer oberflächlich) "Eine unsichtbare Veränderung hat die Meere befallen: Das Treibhausgas CO2 lässt das Wasser saurer werden, Kalkschalen lösen sich auf." Wie bitte schön sollen sich die Kalktiere anpassen? Ach macht ja alles nichts, einige sterben halt aus und es gibt halt andere erfolgreiche. oder von letzter Woche: "Sauerstoffmangel: Todeszonen in der Ostsee haben sich verzehnfacht" (jetzt so gross wie etwa 1.5 mal die Schweiz). die Fische wuerden ja sonst eh gefischt ..also doch Kuchen essen. Rücksichstlose Anpassungen, die unser reiches Leben mit dem Klimawandel erleichtern, aber auf Kosten der Armen gehen, werden zu sozialen Konflikten führen. Die Strategie "Kuchen essen“ war schon früher nicht erfolgreich und es gab viele Leute die einen Kopf kurzer wurden (mit viel collateral damage!) not the future we want!

@Dittmar: "... Todeszonen in der Ostsee ..." Todeszonen! "Die Entwicklung der Wassertemperaturen in der Ostsee in den letzten 100 Jahren ist durch kältere und wärmere Phasen gekennzeichnet. Eine erste Erwärmungsphase begann 1920 und erreichte ihr Maximum um 1940. Eine zweite Phase begann Ende der 1980er Jahre. Diese Erwärmungsphase dauert bis in die Gegenwart an. Das bedeutet nicht, dass sich die Temperaturen kontinuierlich erhöht haben. Der Trend ist vielmehr von starken zwischenjährlichen Variationen überlagert." http://www.io-warnemuende.de/die-entwicklung-der-wasseroberflaechentemperatur-der-ostsee.htmlcall_made ... und die Ursache ist? Da gibt es nur eine Antwort: anthropogenes CO2, etwas anderes kommt gar nicht in Frage!

"Das Treibhausgas CO2 lässt das Wasser saurer werden, Kalkschalen lösen sich auf." Wasser wird sauer? Zur Zeit ist es jedenfalls immer noch alkalisch. "Over the past 300 million years, ocean pH has been slightly basic, averaging about 8.2. "Today, it is around 8.1, a drop of 0.1 pH units, representing a 25-percent increase in acidity over the past two centuries." http://ocean.nationalgeographic.com/ocean/critical-issues-ocean-acidification/call_made 8.1 ist immer noch alkalisch und nicht sauer. 25% von 8.2 = 2.05, wir sind weit weg von diesen 25%. Kann man Kalkschalen mit einem pH von 8.1 auflösen? Übrigens kommt das CO2 im Wasser nicht aus der Luft, sonst würde nicht nur Cola sprudeln, sondern auch das Kaffeewasser. Im Gegenteil, das CO2 kommt aus dem Wasser, je höher die Temperatur, umso mehr.

Ja. Der Klimawandel als zunehmende Erwärmung des Erdsystems begann schon vor 80 Jahren, etwas was vielen nicht bewusst ist, denn obwohl die Geschwindigkeit der Klimaänderung geologisch gesehen alles bekannte übertrifft, ist er in einem Menschenleben nur für die mit einem guten episodischen Gedächtnis Gesegneten wahrnehmbar. Ein Stoppen der Erwärmung ist nicht einfach, verlangt es doch sowohl geeignete Technologie als auch den Willen der Mehrzahl der souveränen Länder. Es bestehen aber gute Chancen, dass sich immer mehr Alternativen zu den fossilen Energien herausbilden, so dass in den nächsten 25 Jahren der Peak der CO2 -Emissionen überschritten wird, wenn diese technologischen Möglichkeiten umgesetzt werden. Es erstaunt aber, dass sich im langen Zeitraum in dem über den Klimawandel diskutiert wird, noch kein klares Bild entwickelt hat über den richtigen Weg, ihn zu stoppen.

@Prof. Fischlin,9. April 2014 Klar, der richtige Weg den Klimawandel zu stopfen besteht in 1) CO2-Emissionsreduktionen 2) biologischer oder chemisch/physikalischer Sequestrierung von CO2 und 3) Verhinderung falscher Landnutzung. Wobei die Emissionsreduktionen wohl das Wichtigste sind. Mein Eindruck ist aber, dass viele Klimaforscher die technischen Schwierigkeiten eines Emissionsstopps bei Beibehaltung des gegenwärtigen Wirtschaftswachstums unterschätzen oder aber dass für sie das Wirtschaftswachstum der Schwellenländer eine kleinere Priorität hat als der Emissionsstopp. Mir scheint klar, dass Indien, China und die langsam an Fahrt gewinnenden Ökonomien in Afrika die Priorität beim Wirtschaftswachstum sehen. Leider (vom Klimastandpunkt her) besteht das Wirtschaftswachstum in den genannten Ländern vor allem darin, bewährte, inzwischen vielleicht veraltete, Rezepte der Industriestaaten zu kopieren, inklusive der Energietechnologien. Bei einem Wirtschaftswachstum von 6% und mehr, was in China beispielsweise einen Zubau der Stromerzeugung von 50 Gigawatt pro Jahr bedeutet, gibt es zu den fossilen Energien wenig Alternativen. Erst wenn das Wachstum etwas nachlässt werden wohl andere Energien an Bedeutung gewinnen. Deshalb wird es so schnell keinen Emissionsstopp geben.

@ Holzherr: Ich pflichte Ihnen in vieler Hinsicht bei. Jedoch, was die Unklarheit über den richtigen Weg, den Klimawandel zu stoppen anbetrifft, da denke ich, ist doch sehr viel Klarheit vorhanden. Global lässt sich das recht gut bestimmen, insbesondere auch seitdem der erste Berichtsteil der Arbeitsgruppe letzten September veröffentlich wurde (s. Blogbeitrag von Prof. Reto Knutti http://bit.ly/1ita62Acall_made ). Der grosse Zankapfel bei den Klimaverhandlungen ist jedoch, wer wieviel wann beizutragen hat. Was ist eine faire Lösung, die auch Chancen hat auf Dauer akzeptiert zu werden. Das auszuhandeln ist das Ziel der jetzigen Klimaverhandlungen, die Ende 2015 zu einem neuen Klimaregime führen sollen.

Es ist eine grundlegende Eigenschaft des Klimas, dass es sich natürlicherweise wandelt. Wenn es sich nicht wandeln würde, wäre als Phänomen gar nicht bekannt und benannt, es gäbe Klima gar nicht. Bekanntlich nehmen die Temperaturen seit der kleinen Eiszeit zu, mit variabler Rate. Weiss man, was diese Zunahme ausgelöst hat? Selbst wenn wir in ganz Europa das CO2 vollständig verbieten würden, zeigte sich das Klima wenig beeindruckt, wenn man die gegenwärtige geschätzte (!) Sensitivität als Grundlage nimmt. Die Schweiz als Weltretter. Seit Beginn der "Energiewende" hat Deutschland weiter an CO2-Emissionen zugelegt, kontinuierlich und wider besseres Wissen.