Digital Twin – Wir bauen Brücken in die Zukunft

Die ETH Zürich entwickelt mit dem Digital Twin bis Ende 2028 ein digitales Abbild ihrer Campus-Infrastruktur – von Gebäuden bis zu technischen Anlagen. Das Programm schafft die Basis für einen effizienten Ressourceneinsatz und eine nachhaltige Campusentwicklung durch eine vernetzte, datengetriebene Organisation.

Die Vision des Digital Twin der ETH Zürich

Das Programm «Digital Twin» ist als ein gross angelegtes Infrastrukturprojekt zu verstehen. Das Ziel ist es, den ETH-Campus weiterzuentwickeln, indem ein digitaler Zwilling des gesamten Gebäude- und Anlagenportfolios der ETH - einschliesslich Bestands- und Neubauten sowie der zugehörigen Infrastruktur - erstellt wird.

Der Erfolg des Digital Twin wird in der Verbindung von Technologie und organisatorischer Transformation liegen. Ein zentrales Ziel des Programms ist es, ein tiefes Verständnis für den Wert präziser und aktueller Daten in der gesamten Organisation zu schaffen. Neben einer robusten IT-Architektur braucht es daher eine Datenkultur, in der präzise und aktuelle Informationen als wertvolle Ressource anerkannt werden. Ein strukturiertes und zielgruppengerechtes Schulungsangebot wird die Grundlage für die erfolgreiche Nutzung des Digitalen Zwillings bilden.

Das Programm ist äusserst ambitioniert und erfordert mehrere Jahre der Umsetzung, mit Herausforderungen, die heute noch nicht absehbar sind. Es verlangt Offenheit, die Bereitschaft, Prozesse ganzheitlich und neu zu denken, die Entschlossenheit, Ungewissheiten auszuhalten und den Weg trotzdem weiterzugehen. Die gegenseitige Befähigung und das Zusammenwirken von Disziplinen über Fachbereiche hinweg sind essenziell, um den ETH-Campus fit für die Zukunft zu machen.

Die Vision des digitalen Zwillings fordert einen ganzheitlichen Ansatz, der auf die Vernetzung zwischen den einzelnen Bereichen zielt. Eine Vision, die wir nur verwirklichen, wenn unterschiedliche Fachexpertisen in die gleiche Richtung blicken. Wir schlagen heute einen Weg ein, der für das Morgen von entscheidender Bedeutung ist. Mit dem digitalen Zwilling bauen wir mehr als nur Brücken zwischen den Bereichen.

Wir bauen Brücken in die Zukunft.

Programmabwicklung in vier Teilprojekten

Damit das Digital Twin-Programm der ETH Zürich erfolgreich ist, arbeiten vier Teilprojekte eng zusammen.

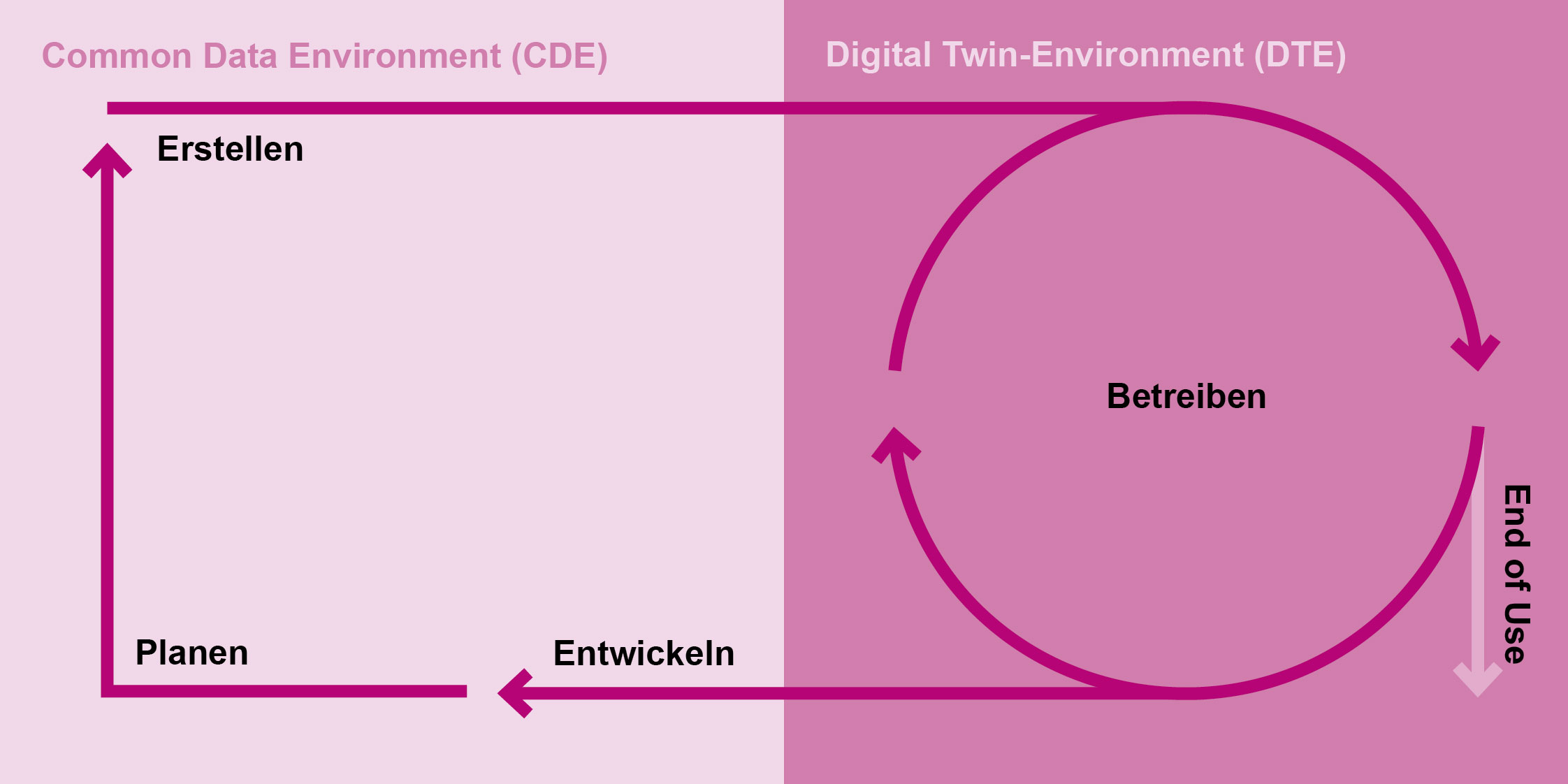

Die Teilprojekte befassen sich jeweils mit einem zentralen Aspekt des gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Gemeinsam decken sie alle Phasen ab – von der Planung über die Erstellung und Inbetriebnahme bis hin zum Betrieb und einer möglichen Umnutzung. Ziel ist es, für jede Phase geeignete Prozesse, Datenanforderungen und digitale Werkzeuge bereitzustellen, um eine datenbasierte, ressourceneffiziente Bewirtschaftung und kontinuierliche Weiterentwicklung zu ermöglichen.

Ziel ist es, Neubauprojekte datengesteuert und digitalisiert abzuwickeln. Dabei sollen die Bestellgrundlagen, Kompetenzen und Qualitätssicherungsprozesse so aufgebaut werden, dass Pläne und weitere Objektinformationen digital angefordert (Bestellung), geprüft (Qualitätssicherung) und nach Abschluss des Projekts geordnet an den Betrieb übergeben werden können.

Das Teilprojekt fokussiert sich auf die Stärkung der Bestellerkompetenz im Bereich BIM und auf die Entwicklung eines abteilungsübergreifenden Daten-Qualitätssicherungsprozess, der dann in der gesamten Organisation des VPIN verankert wird. Das Teilprojekt wird Projektleitende dabei unterstützen, die neuen Standards anzuwenden und begleitet laufende BIM-Pilotprojekte – etwa der Neubau HPQ – um Erfahrungen und Best Practices langfristig zu sichern. Die Digitale Bestellerkompetenz bildet künftig die Grundlage für zuverlässige und qualitativ hochwertige Daten aus allen Bauprojekten.

Dieses Teilprojekt etabliert die vermehrte Nutzung eines Common Data Environment (CDE) als zentrale Kollaborationsplattform für die Bauprojekte der ETH Zürich. Ziel ist es, klare und effiziente Kommunikationsprozesse zu schaffen, um Datenqualität, Informationsfluss und die digitale Projektabwicklung mit den Bauausführenden zu stärken.

Das CDE ermöglicht den zentralen Daten-Austausch sowie -Bereitstellung für alle relevanten Fachbereiche und soll als Standardlösung für die interne Abwicklung aller Bauprojekte der ETH eingeführt werden. Eine teilautomatisierte Datenprüfung sorgt für Qualität und Nachvollziehbarkeit, während strukturierte Kommunikationswege die Zusammenarbeit mit den Bauausführenden verbessern.

Nach Abschluss eines Bauprojekts werden die relevanten Daten systemgestützt in den Betrieb übergeben und im Digital Twin Environment (DTE) bereitgestellt, sodass sie nahtlos weiterverwendet werden können.

Das Teilprojekt «Digital Twin Environment» (DTE) verfolgt das Ziel, den Zugang zu Infrastrukturdaten der ETH Zürich zu erleichtern, indem Datensilos aufgelöst und eine Grundlage für datenbasierte Entscheidungen geschaffen werden. Diverse Teams und Interessensgruppen sollen künftig schnell und direkt auf für sie relevante Daten zugreifen können.

Durch skalierbare Datenverarbeitung und benutzerfreundliche Analysetools können Mitarbeitende – unabhängig von ihrem technischen Hintergrund – Daten einfach nutzen, auswerten und gezielt verteilen. Um eine datengetriebene Arbeitsweise zu fördern, werden zuständige Mitarbeitende gezielt mit Schulungen in modernen Datenmanagement-Praktiken unterstützt.

Ein zentrales Element ist ein einheitliches Verständnis über den Wert von Daten sowie klar definierte Zuständigkeiten für deren Verwaltung und Pflege. Wenn Daten angepasst werden müssen, erfolgt das systemgestützt und nachvollziehbar, um die Daten-Qualität und Transparenz zu steigern. Regelmässige Data-Quality-Audits gewährleisten zudem, dass stets verlässliche und aktuelle Informationen zur Verfügung stehen.

Die flexible und sichere Systemarchitektur stellt sicher, dass Daten optimal integriert und auch weitergehend mit künstlicher Intelligenz (KI) genutzt werden können.

Dieses Teilprojekt hat zum Ziel, den Gebäudebestand, die technischen Anlagen und die Campus-Infrastruktur der ETH Zürich zu digitalisieren und ein präzises, modellbasiertes Abbild der physischen Umgebung zu schaffen. Ab dem Jahr 2025 steht in einer ersten Phase der Campus Hönggerberg im Fokus.

Die erfolgreiche Umsetzung dieses Teilprojekts erfordert eine enge Zusammenarbeit zwischen den VPIN-Abteilungen, um die zukünftigen Entwicklungsprojekte des Campus zu berücksichtigen und die zeitliche Planung der Bestandsaufnahme zu koordinieren.

Während der Bestandserfassung sollen auch modernste Digitalisierungstechnologien sowie Open-Source- und Machine-Learning-Ansätze erprobt werden. Dieses innovative Umfeld bietet Fachkräften spannende Möglichkeiten, ihre Scripting- und Programmierfähigkeiten praktisch einzusetzen.

Durch die Digitalisierung des Campus Hönggerberg legt dieses Teilprojekt den Grundstein für eine präzisere Planung und eine effizientere Instandhaltung.

Die vier Teilprojekte bilden gemeinsam die Grundlage für eine moderne und vollständig datengesteuerte Campus-Infrastruktur. Sie ermöglichen eine präzise Datenverwaltung, eine nahtlose Zusammenarbeit und die digitale Aufwertung bestehender Anlagen und schaffen damit die Basis für eine innovative und nachhaltige Zukunft an der ETH Zürich.

Wie entwickeln wir den Digital Twin?

Für eine erfolgreiche Umsetzung setzt das Programm auf eine enge, abteilungsübergreifende Zusammenarbeit innerhalb des Vizepräsidiums für Infrastruktur und Nachhaltigkeit (VPIN) der ETH Zürich. In vier interdisziplinären Teilprojekten werden die Grundlagen für zukünftige Arbeitsweisen erarbeitet. Im Dialog mit Fachexpert:innen aus den VPIN-Abteilungen werden neue Prozesse, Anforderungen an Daten und Systeme sowie die daraus resultierenden Kommunikations- und Schulungsbedarfe abgeleitet. Zusätzlich wird das Programm kontinuierlich von Fachexpertinnen aus den Bereichen Kommunikation und Change Management begleitet.

Wie lange braucht das Programm für die Entwicklung des Digital Twin?

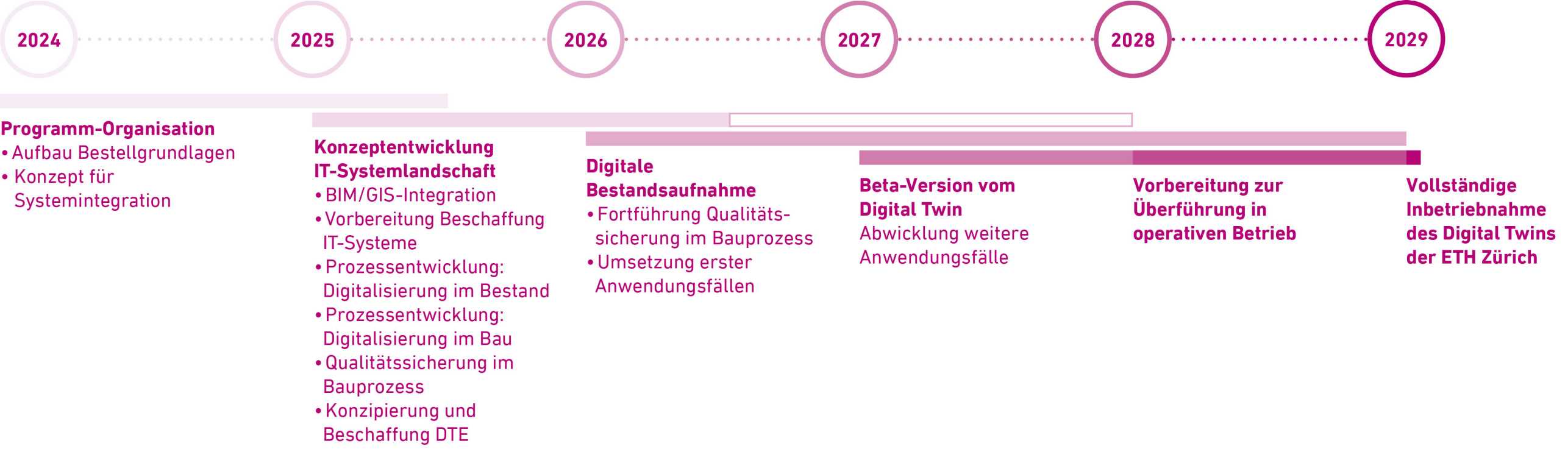

Das Programm verfolgt das Ziel, bis Ende 2028 eine zukunftssichere, hochintegrierte und skalierbare Architektur zu schaffen und eine datenbasierte Arbeitskultur zu etablieren, die den langfristigen Anforderungen der nachhaltigen Campus-Entwicklung der ETH Zürich entspricht.

Dafür soll im Jahr 2027 eine erste Beta-Version des Digital Twin getestet werden, sodass der Digital Twin zum Ende 2028 in den operativen Betrieb überführt werden kann.

Die Meilensteine von 2025 bis 2028 geben eine Orientierung. Der Detailgrad in den späteren Phasen bleibt noch sehr gering, um Spielraum für notwendige Anpassungen zu lassen.

Digital Twin-Forum am 16.09.2025

Viel Dialog und Resonanz gab es auf dem DT-Forum 2025. Die Vielzahl an Impulsen hat deutlich gemacht: Der Digitale Zwilling lebt vom gemeinsamen Austausch – und davon, dass wir ihn als ETH gemeinsam weiterentwickeln.

Ein Blick nach vorn: Wie macht der Digitale Zwilling Zukünfte greifbar?

Der Digitale Zwilling vernetzt Daten aus Planung, Bau, Betrieb und Sensorik. So entsteht eine integrierte Datenbasis, die den Weg zu einer Brücke in die Zukunft eröffnet.

Mit Simulationen von Zukunftsszenarien und Advanced Analytics können wir vorausschauend arbeiten, Varianten vergleichen und Potenziale sichtbar machen. Gleichzeitig zeigt sich: Auf diesem Weg braucht es bereits heute eine Kultur des Teilens von Daten – über Bereiche und Projekte hinweg.

Austausch an den «Sharing Stations»

An den vier «Sharing Stations» wurde im direkten Dialog deutlich, wie viele Fragen und Anregungen die Mitarbeiter:innen bewegen. Über ein digitales Beteiligungsformat sind zahlreiche Beiträge eingegangen – von konkreten Nutzungsszenarien und Mehrwerten über Fragen zur Datenqualität bis hin zu technischen Schnittstellen, der Umsetzung und strategischen Ausrichtung.

Vielen Dank für das Mitdenken, Mitdiskutieren und Mitgestalten – wir freuen uns darauf, den Weg in die Zukunft des Digitalen Zwillings gemeinsam weiterzugehen.

Impressionen vom Forum

Nina Indina (Programmleiterin): Ja, dies ist bereits heute ein Use Case des Digital Twins und somit im Scope des Projekts.

Nina Indina (Programmleiterin): Ja, dies ist bereits heute ein Use Case des Digital Twins und somit im Scope des Projekts.

Nina Indina (Programmleiterin): Dies ist ein grösserer Themenblock, für den in 2026 ein eigener Themenbeitrag geplant wird.

Nina Indina (Programmleiterin): Dies ist ein grösserer Themenblock, für den in 2026 ein eigener Themenbeitrag geplant wird.

2. Datenqualität, Sicherheit und Sharing

Nina Indina (Programmleiterin): Ein Teil des Digital Twin wird auch für ETH-Externe zugänglich sein.

Nina Indina (Programmleiterin): Im Programm entwickeln wir einen durchgängigen Prozess, um die Datenqualität durch alle Lebenszyklusphasen zu sichern. Gleichzeitig wird es die Aufgabe von uns allen sein, die Qualität unserer Daten zu priorisieren.

3. Technische Umsetzung und Infrastruktur

Lukas Böhm (Teilprojekleiter DBA): Wir befinden uns derzeit in der konzeptionellen Phase, in der geprüft wird, ob, wann und mit welcher Detailtiefe Bestandsgebäude digital erfasst werden können. Der Programmscope des Digital Twins richtet sich zunächst auf den Campus Hönggerberg. Mit Blick auf Anfang 2026 evaluieren wir, ob auch weitere Gebäude ausserhalb des Campus Hönggerberg in die digitale Bestandserfassung integriert werden. So schaffen wir die Basis für einen skalierbaren digitalen Zwilling.

Lukas Böhm (Teilprojekleiter DBA): Der angestrebte Detaillierungsgrad des BIM-Modells richtet sich nach den konkreten Use Cases und den daraus entstehenden Mehrwerten über den gesamten Lebenszyklus der Immobilie hinweg. Damit stellen wir sicher, dass die Modellierung stets zielgerichtet erfolgt und der Nutzen im Vordergrund steht. Das Gebäude wird danach einer Maturitätsstufe zugeordnet und gemäss Detail-Level erfasst. Wichtig: So detailliert wie nötig, so schlank wie möglich.

David Bucher (Teilprojekleiter DTE): Wie Lukas beschreibt, ist der LOD (Level of Detail) eines Modells stark Use Case abhängig. Momentan zeigen die Erkenntnisse, dass beispielsweise für den Betrieb ein LOD 200-300 genügend ist. Für die Projektabwicklung bewegt sich der Detailierungsgrad auf einem höheren Niveau von LOD 500.

David Bucher (Teilprojekleiter DTE): Die Raumauslastung wird über drei Instrumente angegangen: Erstens über ein WLAN-Tracking, zweitens über Bluetooth-Beacons und drittens über die Plattform Roomz.

4. Strategie, Aufwand und Realisierung

Nina Indina (Programmleiterin): Hierzu werden wir in 2026 in die Kommunikation gehen und zeigen, was an Meilensteinen auf uns zukommt, was ambitioniert ist und warum wir trotzdem zuversichtlich sind.

Nina Indina (Programmleiterin): Grundsätzlich werden von den Fachbereichen und Abteilungen Use Cases genannt, die von den Digital Transformation Leads in Abstimmung mit der jeweiligen Abteilungsleitung in Bezug auf Mehrwerte und Savings bewertet werden. Sobald der Digital Twin live geht, gilt es auf Abteilungsseite, diese Potenziale zu realisieren.

Anfang 2026 wird der Schulleitung eine erste Aufstellung vorgestellt. Danach wäre es denkbar, eine Konsolidierung zu veröffentlichen.

Kontakt

Abteilung Engineering und Systeme

Strategie und Innovationen

OCT H 19

8092

Zürich