Zur Wirtschaftlichkeit der Wasserkraft

Die Schweizer Wasserkraft darbt. Die Ursache dafür sind letztlich Verzerrungen im europäischen Strommarkt. Nun diskutiert die Politik Subventionen für die Grosswasserkraft. Allfällige Rettungsaktionen sollten berücksichtigen, dass die Wasserkraftwerke noch Sparpotenzial bei den Kosten aufweisen.

Die Schweiz ist besorgt um ihre wichtigste einheimische Quelle erneuerbarer Energie: Die Wasserkraft leidet unter aktuell tiefen Marktpreisen, was ihren Strom unrentabel macht. Sinnbild für die Krise sind die allenthalben geforderten Subventionen sowie der Entscheid Alpiqs, knapp die Hälfte ihres Wasserkraftwerkportfolios zu veräussern.

Preise für Verschmutzung fehlen

Auf dem europäischen Strommarkt sanken in den letzten Jahren sowohl die Handelspreise für Elektrizität als auch die für die Wasserkraft einst so wichtigen Unterschiede zwischen den Tageshöchst- und Tiefstpreisen. Das liegt sicherlich auch an der massiven Einspeisung neuer erneuerbarer Energien sowie an den Subventionsverträgen zu deren Förderung. Letztere haben den Preismechanismus zwischen Angebot und Nachfrage teilweise ausser Kraft gesetzt.

Der eigentliche Kern des Problems ist jedoch, dass der Handelspreis für Elektrizität die sozialen Kosten, beispielsweise die der Umweltverschmutzung, nicht widerspiegelt. So deckt etwa der äusserst tiefe Preis für CO2-Emissionszertifikate die wahren Schäden der Emissionen bei weitem nicht. Diese so genannte fehlende Internalisierung externer Kosten verzerrt den Strommarkt: Dreckige Kohlekraftwerke werden wettbewerbsfähiger, während die Rentabilität der hiesigen Wasserkraft, die sauber ist und geringe externe Kosten verursacht, zunehmend leidet.

Ein Blick auf die Kosten

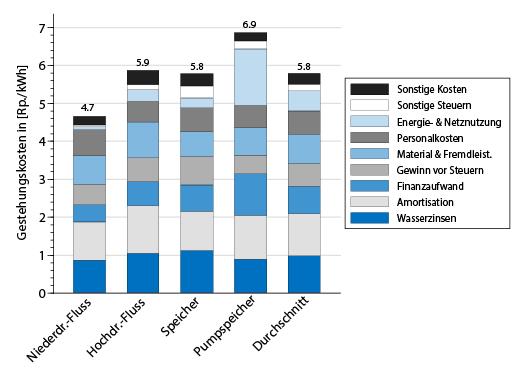

Die Wasserkraft ist mit einem Anteil von rund 56 Prozent der grösste Elektrizitätslieferant der Schweiz. [1] Die Politik fragt sich zurecht, wie diese Form nachhaltiger Energieerzeugung langfristig überleben kann. Wirtschaftlichkeit ist dann gegeben, wenn die Marktpreise es den Firmen erlauben, einen Erlös zu erzielen, der die variablen und fixen Kosten deckt. Wir haben die Kostenstruktur von Schweizer Wasserkraftwerken 2014 untersucht. [2]

Wir gehen heute davon aus, dass die Wasserkraft auch unter der momentanen Marktsituation ihre variablen Kosten (darunter Energie-, Material- und teilweise Personalkosten) decken kann, denn mit Ausnahme einiger Pumpspeicher sind diese in der Regel tief. Infolge der langen Investitionszyklen und hohen Investitionskosten zeichnen sich die Gestehungskosten der Wasserkraft hingegen durch einen sehr hohen Fixkostenanteil aus. Dazu gehören hauptsächlich die Kapitalkosten (Amortisation, Finanzaufwand und Gewinn vor Steuern, welcher die Eigenkapitalrendite wiederspiegelt) sowie der Wasserzins. Diesen liefern die Kraftwerksbetreiber den Standortkantonen ab; er trägt mit durchschnittlich rund 20 Prozent entscheidend zu den Gestehungskosten bei.

Wie die Wasserkraft wieder rentabel wird

Mittelfristig sollten auf europäischer Ebene die externen Kosten der Energieerzeugung zu einem möglichst hohen Grad eingebunden werden. Um Kohlekraftwerke nicht zu bevorteilen, müsste man sicher den CO2-Preis auf die wahren Kosten der Emissionen anheben. Das Kostenwahrheitsprinzip sollte aber auch für andere Technologien gelten, wie etwa die Kernkraft. Die derzeitige Diskussion um die Verstaatlichung Schweizer Kernkraftwerke impliziert, dass dort noch lange nicht sämtliche Risiken und Kosten gedeckt sind.

In der Zwischenzeit liesse sich die Wasserkraft stärken, indem man ihre Kosteneffizienz erhöht. Wir konnten zeigen, dass bei den Kraftwerken noch Potential zur Kostenreduktion besteht. [2,4] Allerdings ist dieses Sparpotential aufgrund der langfristigen Investitionen und hohen Fixkosten nicht einfach realisierbar. Ebenfalls empfehlen wir, das Wasserzinssystem zu flexibilisieren. [3]

Eine Subventionierung der Wasserkraft ohne Berücksichtigung der unterschiedlichen Effizienzniveaus wäre von zwei Seiten her zu kritisieren: Angenommen, sämtliche Wasserkraftwerke sollen im Markt gehalten werden ohne Rücksicht auf unterschiedliche Effizienzniveaus, so würde deren Rettung mehr Gelder verschlingen als wirtschaftlich sinnvoll ist. Falls aber die Politik selektiv die unwirtschaftlichsten Werke unterstützen würde, führte dies zu einer weiteren Marktverzerrung, weil effiziente Werke benachteiligt wären.

Grenzen der Deregulierung

Die derzeitige Situation auf dem europäischen Strommarkt zeigt deutlich: Wenn im Zuge einer Marktliberalisierung das Prinzip der Kostenwahrheit und das Verursacherprinzip nicht genügend Gewicht erhalten, findet kein echter Wettbewerb statt. Dies weil die Marktpreise falsche Signale an die Produzenten und Konsumenten senden, was zu Fehlentscheidungen und Ineffizienzen führt. Neue Subventionen lösen diese Probleme nicht. Das sollten wir beachten, wenn die Schweiz ihren Strommarkt vollständig liberalisiert. Ursprünglich war das für 2018 geplant. Es ist jedoch absehbar, dass das Vorhaben verschoben wird.

Weiterführende Informationen

[1] Wasserkraft, externe Seite BFE

[2] Filippini, M. und Geissmann, T. 2014: Kostenstruktur und Kosteneffizienz der Schweizer Wasserkraft. Erstellt im Auftrag des Bundesamtes für Energie (BFE).

[3] Betz, R.; Cludius, J.; Filippini, M.; Frauendorfer, K.; Geissmann, T.; Hettich, P.; Weigt, H. (2016): Wasserkraft – Wiederherstellung der Wettbewerbsfähigkeit. SCCER CREST White Paper #1.

[4] Filippini, M.; Geissmann, T.; Greene, W (2016) Persistent and Transient Cost Efficiency – An Application to the Swiss Hydro Power Sector (mimeo)

Kommentare

Noch keine Kommentare