Roboter steuern im Schlaf

Raffiniert gesteuerte Geräte übernehmen in der Medizin immer mehr Aufgaben: Sie erleichtern Behinderten das Laufen, unterstützen die Rehabilitation von Schlaganfallpatienten und führen dereinst womöglich sogar selbstständig kleinere Operationen aus. Und vielleicht verhelfen sie uns schon bald zu einem erholsameren Schlaf.

Dieser Artikel erschien in Globe, Ausgabe 4/Dezember 2013.

Lesen Sie das Magazin online oder abonnieren Sie die Printausgabe.

Eigentlich ist es schon lange bekannt: Wenn man ein Kleinkind in einer Wiege schaukelt, dann schläft es leichter ein. Regelmässige Bewegungen, etwa in einer Hängematte oder in einem fahrenden Zug, helfen auch Erwachsenen beim Einschlafen. Doch wie genau solche Bewegungen wirken und ob sie Menschen mit einer Schlafstörung helfen könnten, wurde erstaunlicherweise noch kaum untersucht. Robert Riener, Professor für sensomotorische Systeme, will diese Lücke nun schliessen. Zusammen mit Peter Achermann, der die Gruppe für Chronobiologie und Schlafforschung an der Universität Zürich leitet, hat er spezielle Betten entwickelt, mit denen er den Zusammenhang zwischen Bewegung und Schlaf untersuchen will. Ein erstes Bett führt eine sanfte Pendelbewegung aus, ähnlich wie eine Wiege. Das zweite schiebt die Schlafenden horizontal hin und her, wahlweise in Quer- oder Längsrichtung, oder hebt und senkt sich bei Bedarf auf und ab. Dass die Bewegungen klar getrennt werden, hat seine Gründe, erklärt Riener: «Wenn wir die drei Muster mischen, können wir den Zusammenhang weniger gut untersuchen. Und den Probanden wird es schneller übel.»

Weich und geräuschlos

Gegenwärtig befinden sich die Betten in einer Testphase. Die Probanden werden im Schlaflabor mit Messsensoren ausgerüstet, die Auskunft über die Tiefe des Schlafes geben. Neben den Hirnströmen messen die Forscher etwa die Atem- und Herzfrequenz. Anhand der Aufzeichnungen wollen sie herausfinden, wie sich die Bewegungen auf das Einschlafverhalten und die Schlafqualität auswirken. In einem nächsten Schritt soll das jeweilige Bett dann direkt von den physiologischen Daten gesteuert werden. Sobald das Gerät anhand der Hirnströme und Herzfrequenzen merkt, dass der Proband weniger tief schläft, versucht es, durch entsprechende Bewegungen ein Aufwachen zu verhindern. Gelingt dies, könnte das Menschen mit Schlafstörungen zu einem tieferen und erholsameren Schlaf verhelfen. Auch andere Anwendungen kann sich Riener vorstellen: «Möglicherweise wirken sich solche Bewegungen während des Schlafs auch bei Menschen günstig aus, die an psychischen Störungen leiden.»

«Als Ingenieur muss ich wissen, mit welchen Problemen Patienten in ihrem Alltag wirklich kämpfen und wo Bedarf nach mechanischer Unterstützung besteht.»Robert Riener, Professor für sensomotorische Systeme

Für Riener, der sich als Ingenieur seit Jahren mit der Entwicklung von medizinischen Apparaturen befasst, stellen sich aber auch verschiedene technische Fragen. So war etwa die Konstruktion des Betts eine nicht zu unterschätzende Herausforderung. Die Motoren müssen das Bett – das zusammen mit dem Probanden über 100 Kilogramm schwer ist – ohne das geringste Ruckeln bewegen und zudem praktisch geräuschlos funktionieren, damit der Schlaf nicht durch diese Nebeneffekte gestört wird. Noch anspruchsvoller wird es sein, die Mechanik mit der menschlichen Physiologie zu koppeln. «Die Tiefe des Schlafes ist ja keine Grösse, die man einfach so an einem klaren Wert festmachen kann», meint Riener.

Die gezielte Abstimmung auf das Individuum spielt auch bei einem anderen Projekt des ETH-Ingenieurs eine zentrale Rolle: Mit seiner Gruppe entwickelt er eine aktive Prothese, mit der beinamputierte Patienten Bewegungen ausführen können, die dem gesunden Bein nachempfunden sind. «Die meisten Prothesen sind passive Ersatzorgane», erläutert Riener. «Das ist bei unserem Modell anders: Das künstliche Knie ist mit einem Motor ausgerüstet, mit dem der künstliche Unterschenkel bewegt wird.»

Damit die Bewegungen noch besser dem natürlichen Vorbild nachempfunden werden können, hat das Gelenk zusätzlich mechanische Federn, die den Motor unterstützen und vor plötzlichen Stössen schützen. Die Betroffenen können mit der aktiven Prothese leichter Treppen steigen oder auf einer schiefen Ebene gehen. Und noch etwas anderes kann die Prothese: Sie ist mit Drucksensoren ausgerüstet, so dass der Patient jeweils über Elektroden, die am Rücken befestigt sind, spürt, wie stark er gerade auf dem Boden auftritt.

Der Mensch muss die Kontrolle behalten

Die grösste Herausforderung ist laut Riener auch bei diesem Gerät die Interaktion mit dem Menschen. «Die Prothese soll die Absichten des Patienten automatisch erkennen, damit der Patient sie wirklich wie ein gesundes Bein brauchen kann.» Im Moment funktioniert die Steuerung über Sensoren, die an den Kleidern des gesunden Beines angebracht sind. Anhand dieser Sensoren erkennt die Prothese, welche Bewegung der Patient ausführen will. Diese automatische Anpassung ist nur möglich, weil die Forscher raffinierte Regelungsalgorithmen verwenden, die den Motor schnell und flexibel ansteuern. Entscheidend ist, dass der Mensch die Kontrolle behält. «Die Prothese muss sich dem Menschen anpassen, nicht umgekehrt, sonst wird sie von den Patienten nicht akzeptiert», hält Riener fest.

Auch die Knieprothese befindet sich zurzeit in einer Probephase. «Unsere Apparatur ist eigentlich nur für eine beschränkte Zielgruppe gedacht, nämlich vor allem für ältere Patienten», erklärt Riener. Junge, kräftige Patienten hätten viel weniger Mühe beim Treppensteigen und bräuchten daher ein solches Gerät nicht unbedingt. Gerade das Beispiel der aktiven Prothese zeigt: Eine erfolgreiche Entwicklung derartiger Geräte setzt eine enge Zusammenarbeit der Ingenieure mit Ärzten, Pflegenden und Patienten voraus. «Als Ingenieur muss ich wissen, mit welchen Problemen Patienten in ihrem Alltag wirklich kämpfen und wo Bedarf nach mechanischer Unterstützung besteht», meint Riener. «Ansonsten entwickeln wir Geräte, die niemand benötigt.»

An der Schnittstelle zwischen den Ingenieurswissenschaften und der Medizin hat auch Roger Gassert, Assistenzprofessor für Rehabilitationstechnik, seine Projekte angesiedelt. Ähnlich wie Riener, der mit den Bewegungsrobotern «Armin» und «Lokomat» innovative Geräte für Schlaganfallpatienten entwickelt hat, beschäftigt sich auch Gassert mit neuen Ansätzen für die Rehabilitation. Bei einem seiner Projekte konzentriert er sich bewusst auf die Hand. «Es gibt bereits etliche Apparate, die die Bewegungen der Schultern, Ellbogen und Handgelenke unterstützen», erklärt der Ingenieur. «Was jedoch noch weitgehend fehlt sind Roboter, die Handfunktionen trainieren.» Gerade das wäre für Schlaganfallpatienten jedoch wichtig, haben diese doch in der Regel Mühe, ihre Hände zu öffnen und Objekte zu ergreifen. Neben den motorischen Fähigkeiten sind oft auch die sensorischen eingeschränkt. Die Patienten spüren nicht mehr richtig, wie fest sie einen Gegenstand halten.

Gassert hat mit seinem Team einen Roboter entwickelt, der den Austausch zwischen Hand und Gehirn in beiden Richtungen fördert. Bei einer Übung müssen die Patienten mit den Fingern blind Holzklötzchen verschiedener Länge ergreifen und dann anhand der Handstellung erkennen, um welches Klötzchen es sich handelt. Der von Gassert entwickelte Roboter simuliert diese Übung: Die Patienten ergreifen die virtuellen Klötzchen, indem sie zwei bewegliche Griffe gegeneinanderdrücken. Der Roboter definiert über die Regelung, wie lange die Griffe frei bewegt werden können und ab welchem Punkt sie blockiert werden. Der Patient spürt dann, wie gross die virtuellen Klötzchen sind.

Mit dem Roboter lassen sich die sensorischen Fähigkeiten objektiv messen. «Die Therapeuten haben im Alltag zwar ein gutes Gespür, ob jemand Fortschritte macht. Aber wenn wir in diesem Fachbereich weiterkommen wollen, brauchen wir vermehrt objektive Messdaten», ist Gassert überzeugt. Gegenwärtig wird das Gerät in einer Rehabilitationsklinik im Tessin getestet. Die ersten Resultate stimmen zuversichtlich: Die Arbeit mit dem Therapieroboter scheint eine merkliche Verbesserung zu bringen, nicht zuletzt, weil sich mit dem Gerät die Intensität der Übung nach und nach steigern lässt.

Schneiden, stechen, nähen

In eine ganz andere Richtung zielt hingegen ein zweites Vorhaben, an dem Gassert zurzeit intensiv arbeitet. In einem EU-Projekt entwickelt er mit Forschenden anderer Universitäten einen Operationsroboter, der später gewisse einfache Eingriffe autonom ausführen soll. Damit sollen die Ärzte entlastet werden. «Ähnlich wie bei der Steuerung eines Flugzeugs würde der Mensch künftig vor allem die komplexeren Phasen übernehmen, während er bei den einfacheren Elementen die Maschine nur noch überwachen muss», erklärt Gassert. So weit sind die Wissenschaftler allerdings noch lange nicht: Im Moment bauen sie den ersten Prototypen. Funktioniert er wie vorgesehen, kann er drei Aufgaben ausführen: Eine Gewebeprobe durch Punktionentnehmen, eine kleine Wunde zunähen sowie Gewebe aus einer Wunde herausschneiden. Die Steuerung des Roboters verwendet dazu Daten, die vor und während des Eingriffs mit bildgebenden Verfahren erhoben werden. Dadurch kann die Maschine reagieren, wenn sich die Organe während des Eingriffs verschieben.

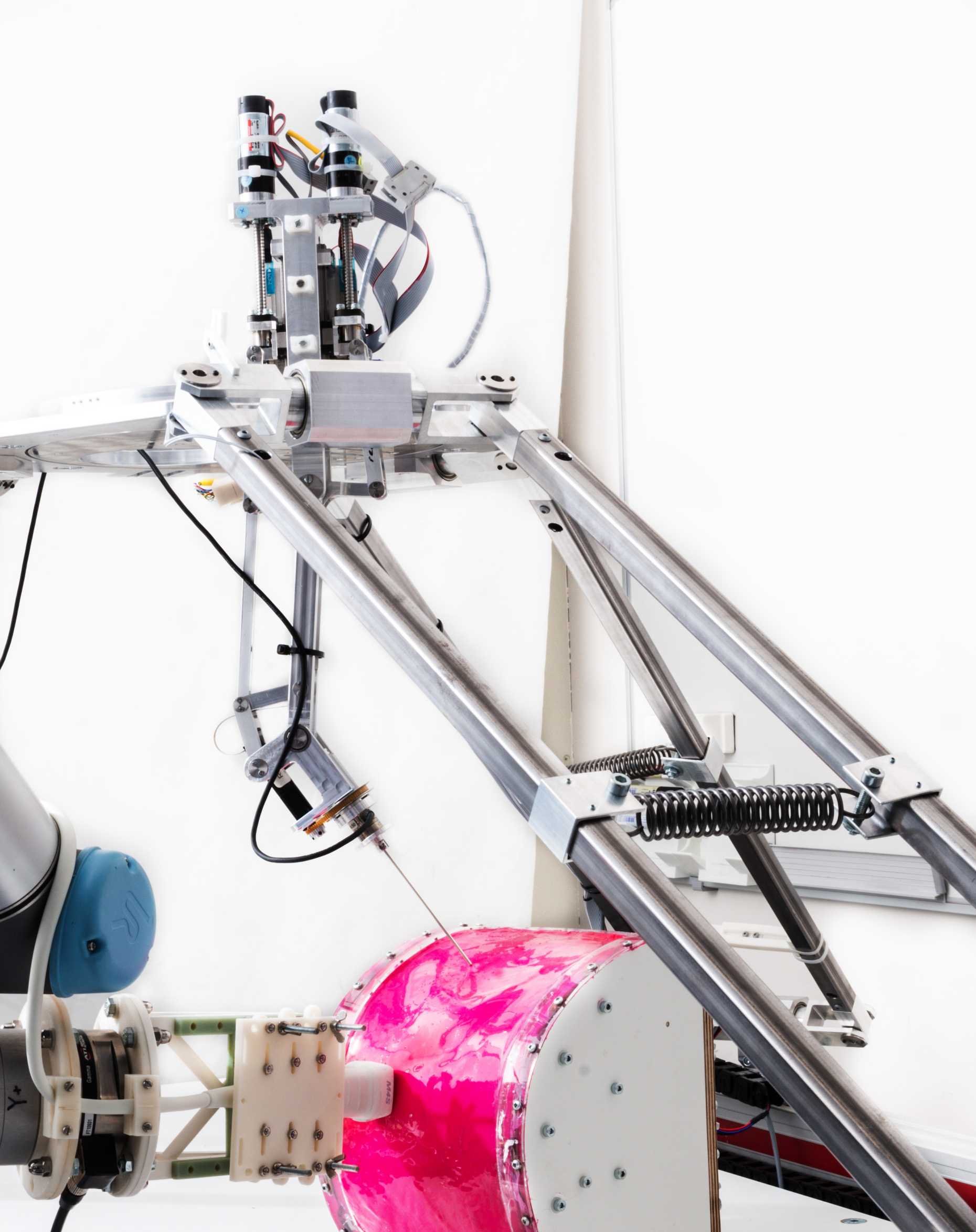

Konkret besteht der Operationsroboter aus zwei beweglichen «Händen», die jeweils mit zwei «Fingern» etwas ergreifen können. Die Hände sind über bewegliche «Arme» an einer drehbaren Platte befestigt, die wiederum an einem Schienensystem hängt. «Die Konstruktion ist einem Arzt nachempfunden, der sich über den Patienten beugt», erläutert Gassert. Insgesamt verfügt die Apparatur über 18 Freiheitsgrade – entsprechend hoch sind die Anforderungen an die Regelung.

Die Kraft richtig spüren

Eine wesentliche Neuerung ist, dass das Gerät mit Kraftsensoren ausgerüstet ist. Der Roboter kann während der Eingriffe erkennen, welche Kraft auf das Gewebe einwirkt. Dadurch lassen sich allfällige Schäden an den Organen vermeiden. Auch beim Nähen von Wunden durch den Arzt ist die Kraftmessung von Vorteil. Bei den heutigen Operationsrobotern sieht der Arzt zwar auf dem Bildschirm, dass der Faden angespannt ist. Doch wie stark er belastet ist, weiss er nicht.

Die verschiedenen Teile des Roboters, entwickelt an mehreren Universitäten, wurden in diesem Herbst in Gasserts Labor zusammengebaut. «Wir in Zürich haben uns auf die Entwicklung und die Regelung des Roboters konzentriert», berichtet er. «Die anderen Teams haben die Datenerfassung und -überwachung entwickelt.» Läuft alles nach Plan, werden die Ingenieure schon bald mit Ärzten des Universitätsspitals Zürich an tierischen Organen die ersten Operationsschritte üben. «Bis der Roboter selbstständig Eingriffe durchführt, werden noch einige Jahre vergehen», dämpft Gassert allzu hohe Erwartungen. «Unter anderem müssen wir noch einige Sicherheitsfragen klären – etwa, was mit den Patienten geschieht, wenn während der Operation ein unerwarteter Fehler auftritt.»