Galaxien spielten früher nach anderen Regeln

ETH-Forschende haben die Sternbildung in weit entfernten Galaxien untersucht und eine unerwartete Entdeckung gemacht: Ein heute bestehender Zusammenhang zwischen dem Anteil schwerer chemischer Elemente in einer Galaxie und der Rate, mit der in dieser Galaxie neue Sterne entstehen, war vor zehn Milliarden Jahren noch nicht gültig. Diese Beobachtung hilft Wissenschaftlern aufzudecken, wie über Jahrmilliarden Galaxien mit ihren Sternen und Planeten geformt wurden.

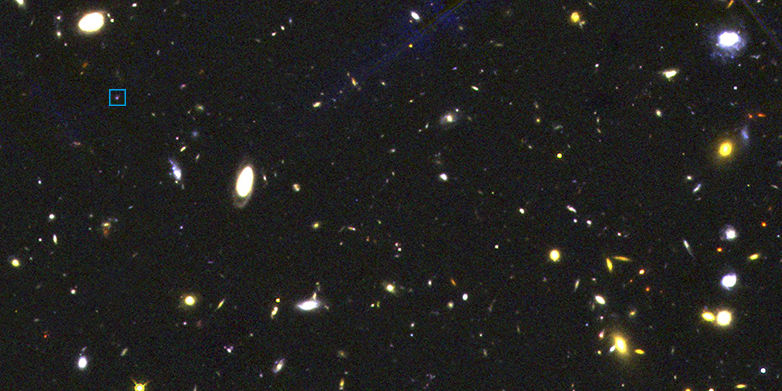

«Das Universum hat sich seit dem Urknall vor 13,7 Milliarden Jahren ständig entwickelt, in jeder Epoche sah es anders aus, was unglaublich faszinierend ist», erklärt Marcella Carollo, Astrophysik-Professorin an der ETH Zürich. Ihre Forschungsgruppe untersuchte Galaxien, deren Licht mehr als 10 Milliarden Jahre unterwegs war, bis es uns erreichte. Damit schauten die Forschenden zurück ins frühe Universum, in welchem nach dem Urknall erst etwa 3 Milliarden Jahre vergangen waren. Diese Epoche ist besonders interessant, weil damals extrem viele Sterne geboren wurden – mehr als je zuvor oder danach. «In unserer Milchstrasse entstehen heute ein bis zwei Sterne pro Jahr. Vor 10 Milliarden Jahren waren es vermutlich in einer solchen Galaxie etwa 200 Sonnen jährlich», sagt die Astrophysikerin.

Grosse, massereiche Sterne haben in kosmischen Massstäben eine kurze Lebensdauer. Sie sterben in einem Zeitraum von ungefähr 10 Millionen Jahren nach ihrer Geburt. Dabei explodieren sie als Supernovae und schleudern Materie, darunter Sauerstoff, in das Gas in der Umgebung. «Genau das haben wir in unserer Arbeit gemessen», erklärt Masato Onodera, bis vor kurzem Mitglied der ETH-Forschungsgruppe und nun Wissenschaftler am japanischen Subaru-Teleskop auf Hawaii. Er ist Erstautor der Studie, die jetzt in der Fachzeitschrift Astrophysical Journal veröffentlicht wurde.

Geburten und «Metalle» hingen nicht zusammen

Das Team beobachtete 41 ferne Galaxien und ermittelte, wie gross ihr Anteil an Elementen ist, die schwerer als Wasserstoff und Helium sind. In der Astronomie werden diese schweren Elemente, inklusive Sauerstoff, «Metalle» genannt in Abweichung zur Chemie, wo Metalle beispielsweise eine hohe elektrische Leitfähigkeit aufweisen müssen. Erst die schweren Elemente ermöglichten die Bildung von Planeten, welche die Sterne umkreisen. Und auch wir bestehen aus den «astronomischen Metallen».

Dabei zeigte sich, dass Galaxien wie unsere Milchstrasse im frühen Universum viel weniger Metalle enthielten als die heutigen Sternsysteme. Verglichen mit diesen lag die Metallhäufigkeit früher nur bei etwa 20 Prozent. Dieser Umstand alleine verblüffte die Forschenden nicht.

Überrascht stellten die Forschenden jedoch fest, dass ein bekannter Zusammenhang fehlte: Im heutigen Universum können die Astronomen voraussagen, wie gross die Metallhäufigkeit in einer Galaxie ist, wenn sie wissen, wie viele Sterne in der Galaxie jährlich gebildet werden. So enthalten heutige Galaxien mit einer grossen Rate von Sterngeburten weniger Metalle als jene, die bei der Sternenbildung weniger aktiv sind. «Wenn wir uns das frühe Universum vor 10 Milliarden Jahren anschauen, geht dieser Zusammenhang verloren», sagt Onodera. «Es gibt keine Verbindung zwischen der Rate, mit der in einer frühen Galaxie Sterne geboren werden, und der Menge der dort vorhandenen schweren Elemente.»

Das Badewannen-Modell

«Die Erkenntnisse über die Metallhäufigkeit geben uns wichtige Hinweise zum physikalischen Gleichgewicht von Galaxien über Epochen hinweg und zur Entstehung von Sternen und Planeten», sagt Marcella Carollo. Es gebe viele Theorien, aber nur aufgrund solcher Beobachtungen könne man herausfinden, welche theoretischen Überlegungen richtig seien.

Die Astrophysikerin vergleicht die Galaxien mit Maschinen, in die von aussen Gas, vor allem Wasserstoff, hinein fliesst wie Wasser in eine Badewanne. Das Gas dient als Reservoir, aus dem Sterne entstehen, ein Teil wird aber auch wieder ausgeworfen. «Um diese Maschine zu verstehen und um herauszufinden, warum sie in den letzten 10 Milliarden Jahren immer langsamer geworden ist, müssen wir die Metallhäufigkeit kennen», sagt Marcella Carollo. Denn der Anteil schwerer Elemente ist das Resultat des komplexen Zusammenspiels zwischen ein- und ausfliessendem Gas und der Sternbildung.

Messungen in Hawaii

Den Blick in die Vergangenheit ermöglichte das Keck-Riesenteleskop mit seinem 10-Meter-Spiegel auf dem Mauna Kea in Hawaii. Es liefert nicht nur Bilder von weit entfernten, äusserst lichtschwachen Objekten, sondern auch Spektren, die Rückschlüsse auf die vorhandenen chemischen Elemente ermöglichen. Aufgrund der starken Rotverschiebung des Lichts, befinden sich die Spektrallinien im Infrarot-Bereich und sind sehr schwer nachzuweisen. Ein neu installierter Infrarot-Spektrograph machte es möglich. Damit konnten die Forschenden zudem mehrere Objekte gleichzeitig beobachten, was eine besonders effiziente Datengewinnung ermöglichte.

«Um die begehrte Teleskop-Zeit zu erhalten, brauchte es etwas diplomatisches Geschick», erzählt Marcella Carollo. Der Japaner Masato Onodera bewirkte, dass ein Teil der Beobachtungen im Rahmen eines Austauschprogramms zwischen dem amerikanischen Keck-Observatorium und dem japanischen Subaru-Teleskop auf Hawaii durchgeführt werden konnte, während Marcella Carollo ihre gute Zusammenarbeit mit dem California Institute of Technology, Mitbetreiber von Keck, aktivierte. «Unsere Arbeit war somit ein wunderbarer gemeinsamer Effort», sagt die Astrophysikerin.

Literaturhinweis

Onodera M, Carollo CM, Lilly S, Renzini A, Arimoto N, Capak P, Daddi E, Scoville N, Tacchella S, Tatehora S, Zamorani G: ISM excitation and metallicity of star-forming galaxies at z~3.3 from near-IR spectroscopy, The Astrophysical Journal, 3. Mai 2016, doi: externe Seite 10.3847/0004-637X/822/1/42

Kommentare

Noch keine Kommentare