Der Wert von Freundschaften für den Prüfungserfolg

Studierende, die mit Freunden auf Prüfungen lernen, haben bessere Chancen, diese zu bestehen. Soziologen der ETH Zürich haben untersucht, wie sich die Vernetzung von Bachelor-Studierenden im ersten Jahr auf den Prüfungserfolg auswirkt. Ihre Ergebnisse zeigen, dass informelle Beziehungen und Freundschaft genauso wichtig sind wie individuelle Motivation und Lerndisziplin.

Freundinnen und Freunde begleiten einen nicht nur im Leben durch dick und dünn, sie spielen auch im Studium eine wichtige Rolle. Studierende, die miteinander befreundet sind und sich gemeinsam auf eine Prüfung vorbereiten, schneiden in der Regel deutlich besser ab als Studierende, die weniger gut integriert sind oder allein für sich lernen.

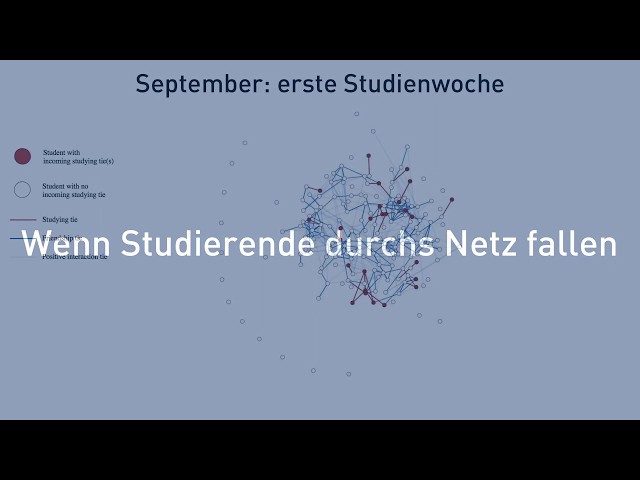

Mit einer neuen Methode der dynamischen Netzwerkanalyse konnten ETH-Soziologen aufzeigen, wie sich die Beziehungen von Bachelor-Studierenden im Laufe des ersten Studienjahres entwickeln und zu einem Netzwerk verdichten. Dabei stellten sie fest, dass die Studierenden, die die Prüfungen am Ende des ersten Bachelor-Studienjahres bestehen, viel stärker mit anderen vernetzt sind als die Studierenden, die bei der Prüfung durchfallen. «Es hat mich überrascht, wie stark die Vernetzung und Integration der Studierenden das individuelle Prüfungsergebnis beeinflussen», sagt Christoph Stadtfeld, Soziologe und ETH-Professor für soziale Netzwerke, «einige Studierende scheitern womöglich nicht an individuellen Fähigkeiten, sondern weil sie durch das Netzwerk fallen.»

Informelle Beziehungen sind wichtig

In ihrer in der Zeitschrift PNAS veröffentlichten Studie untersuchten die ETH-Forschenden total 9266 informelle Beziehungen von insgesamt 226 Bachelor-Studierenden der ETH Zürich im ersten Studienjahr. Das Besondere an ihrer Methode ist, dass sie damit den Einfluss von sozialen Netzwerken auf den individuellen Prüfungserfolg herausarbeiten konnten – während andere bildungswissenschaftliche Studien Leistung und Prüfungserfolg in erster Linie mit individuellen Grössen wie Geschlecht, Intelligenz, Motivation oder Belastbarkeit erklären. Die ETH-Soziologen argumentieren, dass der Prüfungserfolg zum Beispiel nicht allein davon abhängt, wie viel Zeit jemand fürs Lernen aufwendet.

Interessant ist auch, dass sich die Lernbeziehungen nicht hauptsächlich um die Studierenden herum verdichten, die den Lernstoff am besten verstehen. «Die Studierenden bilden keine strategischen Netzwerke, sondern ihr Netzwerk entsteht aus informellen Beziehungen», erklärt Christoph Stadtfeld. Aus seiner Netzwerkanalyse geht hervor, wie sich die Beziehungen mit der Zeit herausbilden und verändern.

So konnte die Forschungsgruppe von Stadtfeld zeigen, dass die Studierenden, wenn sie ihr Studium beginnen, zuerst informelle Beziehungen knüpfen. Aus solchen Begegnungen können Freundschaften entstehen, wenn Studierende mehr Zeit miteinander verbringen und sich gegenseitig unterstützen. Letztlich entstehen daraus Lerngruppen.

Die Ergebnisse von Stadtfelds Team zeigen also, dass die Studierenden zuerst Freundschaft schliessen, bevor sie zusammen studieren und auf die Prüfungen lernen. «Dass Freundschaft erst aus der gemeinsamen Prüfungsvorbereitung entsteht, ist nicht die Regel», erklärt András Vörös, einer der Autoren der Studie.

Ergebnisse fliessen in die Lehre ein

Sollen Studierende nun also strategisch Netzwerke knüpfen, um erfolgreich zu sein? Nein, sagt Stadtfeld, und die Schlussfolgerung, die er aus der Studie zieht, richtet sich auch nicht an die Studierenden, sondern vielmehr an die Hochschulen. Schliesslich geschehe Vernetzung im Studium ganz natürlich, wenn dafür Räume und Freiräume zu Verfügung stünden. Studierende sollen laut Stadtfeld nicht deshalb im Studium scheitern, weil es an passenden Orten fehlt, wo sie informell diskutieren und sich kennenlernen können.

Die ETH Zürich hat dieses Thema zum Beispiel im Projekt «Learning spaces» aufgegriffen, als ETH-Studierende eigene Ideen für Lern- und Arbeitsräume entwickeln konnten. Stadtfeld gehört zu den 23 Professuren, die sich in der Qualitätsoffensive ETH+ zur «Future Learning Initiative» verbunden haben. Diese ETH-Initiative hat zum Ziel, neue Forschungsergebnisse zum Thema Lernen in die Praxis weiterzugeben.

Ein besonderes Interesse an den Ergebnissen zeigt ETH-Rektorin Sarah Springman, die die Studie finanziell unterstützt hat: «Wir sind uns bewusst, wie schwierig das erste Jahr für unsere Studierenden ist, die aus der ganzen Schweiz zu uns kommen und mit den hohen Anforderungen an der ETH konfrontiert sind», sagt sie. «Erkenntnisse aus solchen Studien helfen uns, sie mit allen Kräften dabei zu unterstützen, die Hürden zu meistern.»

Weitere Studien zum Thema Netzwerkbildung und Studienerfolg sind denn auch bereits in Vorbereitung. Neben der ETH-Rektorin hat auch der Schweizerische Nationalfonds die Studie finanziell unterstützt.

Literaturhinweis

Stadtfeld C, Vörös A, Elmer T, Boda Zs, Raabe I.J. Integration in emerging social networks explains academic failure and success. Proceedings of the National Academy of Sciences, Dec 2018, 201811388; doi: externe Seite 10.1073/pnas.1811388115.

Kommentare

Noch keine Kommentare