Bakterielle Minen entschärfen

Studierende des Departements Biosysteme gewinnen mit «Colisweeper» beim iGEM-Wettbewerb eine Goldmedaille. Sie übertrugen das Computerspiel Minesweeper auf ein biologisches System auf einem Nährmedium.

Das Computerspiel Minesweeper ist ein Klassiker. Manche Lern- oder Arbeitsstunde wurde diesem auf älteren Windows-Systemen vorinstallierten Game geopfert. Dabei muss der Spieler in einem Feld Quadrate aufdecken, um Minen zu entschärfen. Auf unverminten Quadraten zeigt eine Zahl an, wie viele Minen in der Nachbarschaft liegen. Durch ein wenig Kombinieren kann man so alle Minen entschärfen. Deckt man allerdings ein Feld auf, unter dem eine Mine ist, endet das Spiel.

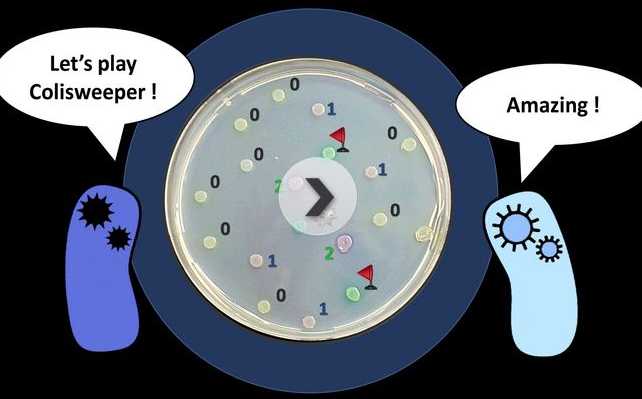

Minesweeper lässt sich nun auch im Labor spielen: Eine Gruppe von sieben Studentinnen und Studenten des ETH-Departements Biosysteme (D-BSSE) hat aus dem Computerspiel eine interaktive biologische Version gemacht: den «externe Seite Colisweeper». Mit diesem Spiel nahmen sie am alljährlich stattfindenden externe Seite iGEM-Wettbewerb in Synthetischer Biologie in Cambridge, Massachusetts, teil, und hatten Erfolg: Für ihr originelles Projekt erhielten die ETH-Studierenden eine von mehreren Goldauszeichnungen. Zudem wurde ihr Poster als bestes aus Europa bewertet. Im globalen Wettbewerb heimsten sie den Titel für das beste Informationsverarbeitungsprojekt ein. In einem Blog von «Popular Science» wird das ETH-Projekt gar als eines der neun «coolsten» des gesamten Wettbewerbs hervorgehoben.

Verminte Bakterien leuchten blau

Um Colisweeper zu spielen, braucht es weder eine Maus noch das Betriebssystem Windows. Das Spielfeld ist ein Nährmedium in einer Petrischale. Als Minen oder unverminte Felder verwendeten die ETH-Studierenden Kolonien von genetisch veränderten E.-coli-Bakterien. Diese werden in einem Wabenmuster punktförmig angeordnet. Bakterien, die Minen sind, sondern ein bestimmtes Signalmolekül ab. Nicht-Minen-Bakterien nehmen dieses auf und verarbeiten es. Je mehr Minen um eine Nicht-Minenkolonie vorhanden sind, desto höher ist die Konzentration des Signalmoleküls.

Aufgedeckt werden die Felder mit einer Pipette, mit der ein Spieler ein farbloses Substrat auf die Bakterienkolonien aufträgt. Solche, die keine Mine als Nachbarin haben, leuchten nach Aufnahme des Substrats gelb. Kolonien mit einer Mine in der Nachbarschaft werden rosa, solche mit zwei Minen werden lila. Trifft man mit der Pipette eine Mine, erlebt man ein blaues Wunder: Die entsprechende Bakterienkolonie färbt sich blau, das Spiel ist aus.

Um die verschiedenen Farben zu erzeugen, muss das Signalmolekül aus einer Minen-Kolonie durch das Nährmedium hindurchdiffundieren und von den Empfängerzellen aufgenommen werden. Dort löst es dann je nach Konzentration die Bildung von unterschiedlichen Hydrolasen, also bestimmten Enzymen, aus. Diese Enzyme verwandeln das Substrat in einen Farbstoff, der das Feld entsprechend färbt.

Hervorragende Leistung der ETH-Studierenden

Das ETH-Team setzte sich aus den Master-Studentinnen Parvathi Chandran, Meret Arter, Susana Posada Cespedes, Angela Aeschbach und Ola Kalinowska sowie den Bachelor-Studenten Fabian Wolter und Matthias Niederberger zusammen. Sie stammen aus verschiedenen Departementen der ETH Zürich, Kalinowska arbeitet am MIT. Betreut und beraten wurden sie von mehreren Professoren und Doktoranden des Departements Biosysteme. Am Coliswweeper arbeitete das Team vier Monate zwischen Juli und November. Der Einsatz hat sich gelohnt: «Wir waren begeistert über das tolle Echo, das wir von anderen Teilnehmern des iGEM-Wettbewerbs erhielten», sagt Parvathi Chandran stellvertretend für ihr Team. Das Projekt sei auch deshalb gut aufgenommen worden, weil es spielerisch und in der Synthetischen Biologie unüblich sei.

Auch Kobi Benenson, Professor am D-BSSE und einer der Betreuer des ETH-Teams, ist über den Ausgang des Wettbewerbs sehr erfreut. «Unsere Studierenden haben etwas Grossartiges erreicht», sagt er. Überdies hinaus sei die Teilnahme am iGEM-Wettbewerb eine hervorragende Möglichkeit, verschiedene Erfahrungen zu sammeln, die über diejenigen eines reinen Forschungsprojekts hinausgehen. Sie müssten lernen, ein Team zu organisieren und zu koordinieren, die Finanzierung zu sichern oder auch eine Website aufzusetzen. «Unsere Studierenden dürfen auf ihre Leistung sehr stolz sein.»

Kommentare

Noch keine Kommentare