Beim Ernährungssystem wäre weniger oft mehr

Für Achim Walter ist es ein Gebot der Zeit, dass wir alle auch beim Essen den Verstand einschalten und Verantwortung übernehmen: Als Konsumierende können wir ein Ernährungssystem fördern, das der Umwelt dient, der Gesundheit und jenen, die nicht im Überfluss leben.

Mitte des 20. Jahrhunderts war die Versorgung mit Nahrungsmitteln in vielen Ländern der Welt schlecht. Aber: Nach den Verheerungen der Weltkriege hatten die Wissenschaften den Nährboden bereitet für agrartechnischen Fortschritt. Eine zentrale Frage war, wie man den Hunger bekämpfen kann. Die Antwort war ein Jahrzehnte währender Prozess gesteigerter Produktion und Technologisierung der Landwirtschaft.

Diese «Grüne Revolution» pflügte die Landwirtschaft regelrecht um: Züchtung von Pflanzen wurde neu gedacht; Düngemittel, Pestizide und Bewässerungssysteme verbreiteten sich rasch. Die Bevölkerung wuchs global auf mehr als das Doppelte an; ein Erfolg der mehr als verdoppelten Erträge der wichtigsten Ackerfrüchte. Der Frontmann dieser Revolution erhielt 1970 den Friedensnobelpreis.

Heute wissen wir um den Preis dieser Entwicklung: Klimawandel, Artenschwund, Umweltvergiftung. Dafür ist die industrialisierte Landwirtschaft nicht allein verantwortlich; sie ist aber untrennbar mit diesen existenziellen Problemen verbunden. Wie können wir umsteuern? Wie müsste eine «Grüne Revolution unserer Zeit» aussehen, um uns nachhaltiger mit Nahrungsmitteln zu versorgen?

Der entscheidende Unterschied zur Agrarrevolution des 20. Jahrhunderts wäre meines Erachtens, dass wir heute nicht mehr primär von der Produktion, sondern von der Gesamtwirkung des Systems her denken müssen. Und das bedeutet vor allem: Nicht die Produktion erhöhen, sondern die Verluste verringern.

«Eine ‘Grüne Revolution unserer Zeit’ müsste ein Ernährungssystem schaffen, das pflanzenzentriert, verlustarm und vielfältig ist.»Achim Walter

Frei nach dem Motto «weniger ist mehr» möchte ich vier Eckpunkte nennen, die zu einem verbesserten Ernährungssystem führen.

An erster Stelle steht offensichtlich die Vermeidung von Nahrungsmittelverlusten. Noch immer verschwenden wir rund einen Drittel aller Esswaren auf ihrem Weg vom Feld zum Markt und über den Kühlschrank auf den Teller. Es besteht breiter Konsens, dass wir diese Verluste entlang der gesamten Wertschöpfungskette auf ein Minimum reduzieren müssen.

Zweitens sollten wir weltweit massiv weniger Fleisch und tierische Nahrungsmittel konsumieren. Tiere mit Nahrungsmitteln zu füttern, die Menschen ernähren könnten, ist fast immer eine enorme Verschwendung, doch dazu gleich noch im Detail.

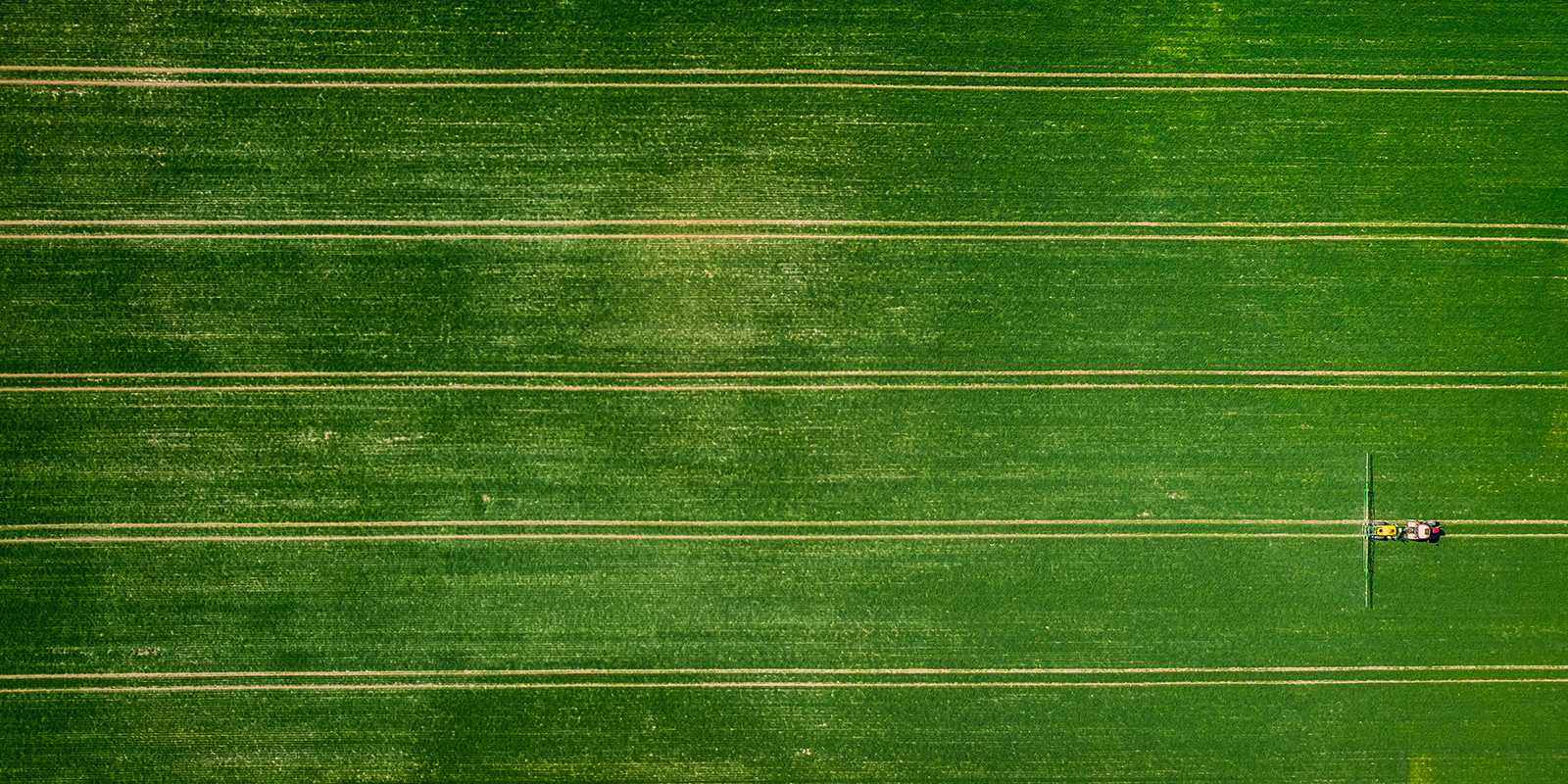

Drittens gilt es, Verluste des Anbaus zu vermeiden, die durch Krankheiten, Dürren oder andere Plagen hervorgerufen werden. Dazu braucht es oft Hilfsmittel, die man so sparsam und gezielt wie möglich einsetzen sollte – aber ohne den Ertrag zu gefährden. Hier kann moderne Technik helfen, robuste Sorten zu züchten, Felder zu überwachen und Krankheiten zu erkennen sowie Schutzmittel, Dünger und Wasser möglichst präzis anzuwenden.

Viertens braucht es weniger des immer gleichen: Eine gesunde Ernährungsweise beruht auf einer Vielfalt an Nahrungsmitteln – pflanzlichen wie tierischen. Eine vielfältigere Ernährung begünstigt auch vielfältige Fruchtfolgen; und zumindest für Weidesysteme ist klar, dass eine hohe Diversität von Pflanzenarten nicht nur die Biodiversität stärkt, sondern auch den Ertrag fördert und das Klima schont.

Unser Konsum als Treiber des Wandels

Um ein solches Ernährungssystem im Detail zu gestalten, ist eine gesellschaftliche Konsensfindung erforderlich, die Zielkonflikte klar adressiert. In der Pflicht sehe ich insbesondere die Konsumentinnen und Konsumenten. Sie müssen sich überlegen, was sie konsumieren wollen und was ihr Konsum bewirkt. Die Produzierenden, die verarbeitende Industrie und alle weiteren Stakeholder müssen sich in diesen Prozess einbringen und ihre Fakten benennen.

Fatale Fleischproduktion

Viele Gesellschaften in wohlhabenden Ländern haben sich an einen hohen Konsum von Fleisch- und Milchprodukten gewöhnt. Umweltanalysen belegen, dass der ökologische Fussabdruck tierischer Nahrungsmittel weitaus grösser ist als derjenige pflanzlicher.1 Auch für die menschliche Gesundheit wären weniger Fleisch- und Milchprodukte ein Gewinn.2

Neue Ideen für eine gesunde Welt

Das World Food System Center feiert sein 10+-jähriges Bestehen mit verschiedenen Events und einer öffentlichen Ausstellung.

Um das Welternährungssystem dreht sich auch dieser ETH-Podcast: Ein Gespräch über die Reise der Lebensmittel auf unseren Tellern

Natürlich gilt es hier zu differenzieren, wo welche Tiere wie gehalten und ernährt werden; die Grasland-basierte Fütterung von Rindern in der Schweiz etwa sticht als sinnvolle Praktik hervor. Aber allgemein gilt: Tierische Nahrungsmittel zu vermeiden wird für unsere Gesellschaften ein Gebot der Vernunft.

Dass Europa zwei Drittel aller angebauten Getreide an Nutztiere verfüttert3, kann selbst in guten Zeiten kein Modell für die Zukunft sein; schon gar nicht, wenn den ärmsten Ländern durch den Krieg in der Ukraine die Getreidelieferungen versiegen. Ähnlich fehlgeleitet sind Soja-Kraftfutter-Importe aus Brasilien, wo der Druck auf den Regenwald stetig steigt.

Solche Missstände gilt es zu beseitigen, wenn Klimaziele, Bekämpfung des Welthungers und der Schutz der Artenvielfalt nicht nur leere Worthülsen sein sollen. Beim Nahrungsmittelkauf haben wir alle die Wahl – und damit die Möglichkeit, an einer «Grünen Revolution unserer Zeit» mitzuwirken: Für ein Ernährungssystem, das pflanzenbasiert, verlustarm und vielfältig ist.

Referenzen

1 Poore J and Nemecek T (2018): externe Seite Reducing food’s environmental impacts through producers and consumers. Science 360: 987-992.

2 Willett W. et al (2019): Food in the Anthropocene: externe Seite the EAT-Lancet Commission on healthy diets from sustainable food systems. Lancet 393:447-492.

3 EU-Bericht (Kelly 2019): externe Seite The EU cereals sector: Main features, challenges and prospects.

Kommentare

Danke für diegute Übersicht. Meines Wissens ist die Weltproduktion an Nahrunsmitteln genügend. Probleme machen zB die Verteilung, Hortung spekulativ, Verderbnis und Vers hwendung, Fleischproduktion mittels Nahrungsmitteln wie Getreide, Soja ( wie erwähnt ), Fleischproduktion mit schlechten Futterverwertern wie Rindvieh. Langfristig ist aber nur das Vermeiden einer zunehmenden Weltbevölkerung, also einer Geburtenregelung, der si nnvolle logische Ansatz.

Lieber Prof. Walter, in Ihrem Beitrag klingt mehrfach das Thema "Bekämpfung des Welthungers" an. Sie schreiben, dass nach den Weltkriegen die Produktivität der Nahrungsmittelerzeugung enorm angestiegen ist, und, vermutlich auch als Folge davon, hat sich die Weltbevölkerung verdoppelt. Das Problem des "Welthungers" ist somit nicht gelöst. Es ist vielleicht out-of-scope hier, aber für mich klingt das ein bisschen so, als wenn zumindest in diesem Punkt die Methoden und Strategien der Nahrungsmittelproduktion keinen spürbaren Einfluss haben. Oder denke ich hier zu kurz?

Lieber Herr Spilling, beim Welthunger muss man sicher (Bürger-)Kriege, Korruption, Landbesitz und weitere Themen mit berücksichtigen. Immer noch hungern über 800 Millionen Menschen auf der Welt. Dieses Problem lässt sich seit Jahrzehnten nicht durch eine Erhöhung der Produktion lösen – dennoch muss auch die Art und Weise, wo und wie auf der Welt Nahrung produziert wird, verbessert werden, um den Welthunger zu vermindern und die 17 ‘Sustainable Development Goals’ der Vereinten Nationen (UN) zu erreichen.

Gute Zusammenfassung was dringend notwendig ist und was gemacht werden müsste. Das Problem sehe ich aber bei der erwähnten Vernunft. Es gibt aus meiner Sicht zwei Arten diese Ziele zu erreichen: 1.) Die neue(n) Generation(en) leben diesen ökologischen Wandel und die "alten" Generationen verschwinden mit der Zeit 2.) Fleischprodukte werden besteuert und die Mehrsteuer wird in erneuerbare Energien, in die Forschung für pflanzliche Fleischersätze und sonstige ökologische Themen investiert. Leider kann die Vernunft meist nur über das Geld gesteuert werden und Fleisch sollte wieder werden, was es eigentlich ist. Ein Luxus-Gut, welches es nur gibt, wenn das Tier auch geschlachtet werden muss. Für einen kurzfristigen Wandel sehe ich nur Option Zwei, was aber auf grossen Unmut in der Bevölkerung stossen wird. Hoffen wir also auf die zukünftigen Generationen...

Vielen Dank für den spannenden Beitrag. Nur der Teil "Unser Konsum als Treiber des Wandels" und die Aussage "Beim Nahrungsmittelkauf haben wir alle die Wahl" werfen bei mir Fragezeichen auf... Meiner Meinung nach werden die Detailhändler viel zu wenig in die Pflicht genommen. Mit dem Argument des Rechtes auf eine freie Entscheidung der Konsumenten und eine freie Marktwirtschaft in der sich Angebot und Nachfrage auf eine natürliche Weise einstellen, entziehen sich diese der Verantwortung. Konsumentinnen und Konsumenten haben nicht grundsätzlich eine freie Wahl, sondern nur die Wahl, zwischen dem was im Regal steht. Zudem werden die Konsummuster durch Werbung beeinflusst, in welcher die Fakten verdreht werden und einem nachhaltigen Konsummuster widersprechen (Bsp. Das die Geschichte von Lovely erzählt von Swissmilk: https://www.swissmilk.ch/de/schweizer-milch/die-geschichte-von-lovely/)call_made. Einen nachhaltigen Konsum alleine von der Verantwortung der Konsumenten und Konsumentinnen abhängig zu machen, während die übrigen Akteure (besonders die Detailhändler) ihre eigenen Interesse verfolgen und das Argumenten der freien Marktwirtschaft für sich postulieren, ist gefährlich...

Danke für Ihren wichtigen Einwand. Die Detailhändler werden reagieren, wenn die Nachfrage nach Fleischersatzprodukten ansteigt; dies ist meines Erachtens im Marketing und vor allem bei den angebotenen Produkten bereits deutlich zu sehen. Der Wandel hin zu einem Konsum von insgesamt weniger tierischen Produkten kann in einer Gesellschaft wie unserer nur von den Konsumierenden ausgehen, die zum grossen Teil sehr gut informiert sind. Wie dieser Wandel ausgestaltet werden kann, dazu müssen dann alle Akteure, inklusive der Detailhändler, der Bäuerinnen und Bauern usw. einbezogen werden.

Indien und viele andere Entwicklungsländer haben bereits (Zitat aus ihrem Beitrag) „ein Ernährungssystem, das pflanzenbasiert“ ist. Mehr Wohlstand bedeutet mehr Fleischkonsum und fast immer mehr Übergewichtige. Beides benötigt mehr Landflächen ohne wirklich Gutes zu bewirken. Doch, behaupte ich, das zu ändern ist sehr schwierig, weil es keine technische Lösung dafür gibt. Erziehung und Kultur müssten sich ändern.

Genau - die Argumente liegen seit langem auf dem Tisch; der 'Kulturwandel' lässt auf sich warten. Wenn eine junge Generation es als hip ansieht, sich mit mehr buntem Obst und Gemüse in den sozialen Medien zu präsentieren, dann kann meines Erachtens ein Kulturwandel gelingen.