Vereinfachen, nicht erschweren

Johannes Bohacek erläutert, warum es irreführend ist zu behaupten, man könne die Tierforschung komplett durch alternative Methoden ersetzen. Und warum man die hohen administrativen Hürden in der Tierforschung abbauen sollte, anstatt sie weiter aufzustocken.

Kritikerinnen und Kritiker von Tierversuchen behaupten, man könne alle biomedizinischen Forschungsfragen – selbst solche zur Funktion des Gehirns oder des Immunsystems – mit alternativen Methoden am Computer oder in der Zellkulturschale untersuchen. Dies ist auch die Haltung der Initiantinnen und Initianten der aktuellen Tierversuchsverbots-Initiative. Doch diese Behauptung ist falsch. Unser Körper ist zu komplex.

Als Neurowissenschaftler möchte ich diese Komplexität mit einigen Zahlen veranschaulichen: Das menschliche Gehirn besteht aus mehr als 80 Milliarden Hirnzellen. Das sind zehnmal mehr Zellen als Menschen auf der Welt leben. Dazu kommen im Gehirn nochmals so viele andere, nicht-neuronale Zellen. All diese Zellen kommunizieren ständig miteinander über 100 Billionen synaptische Verbindungsstellen. Das sind so viele Synapsen wie Sterne in 1000 Galaxien. Jede der Zellen wiederum wird von mehr als 20'000 Genen gesteuert, die eine noch viel grössere Anzahl an Proteinen produzieren. Diese Proteine regulieren die Zellfunktionen, welche die Hirnfunktion insgesamt ermöglichen und durch ununterbrochene Wechselwirkung mit dem Körper unser gesamtes Leben steuern.

Wenn man sich diese unglaublich hohe Dichte an Information und Wechselwirkungen vorstellt, versteht man auch, warum sich dieses System weder an einem Computer vollständig modellieren noch mit einigen Zellen in einer Zellkulturschale nachbilden lässt1. Diese Methoden haben ihre Berechtigung, aber sie ersetzen nicht die Tierforschung.

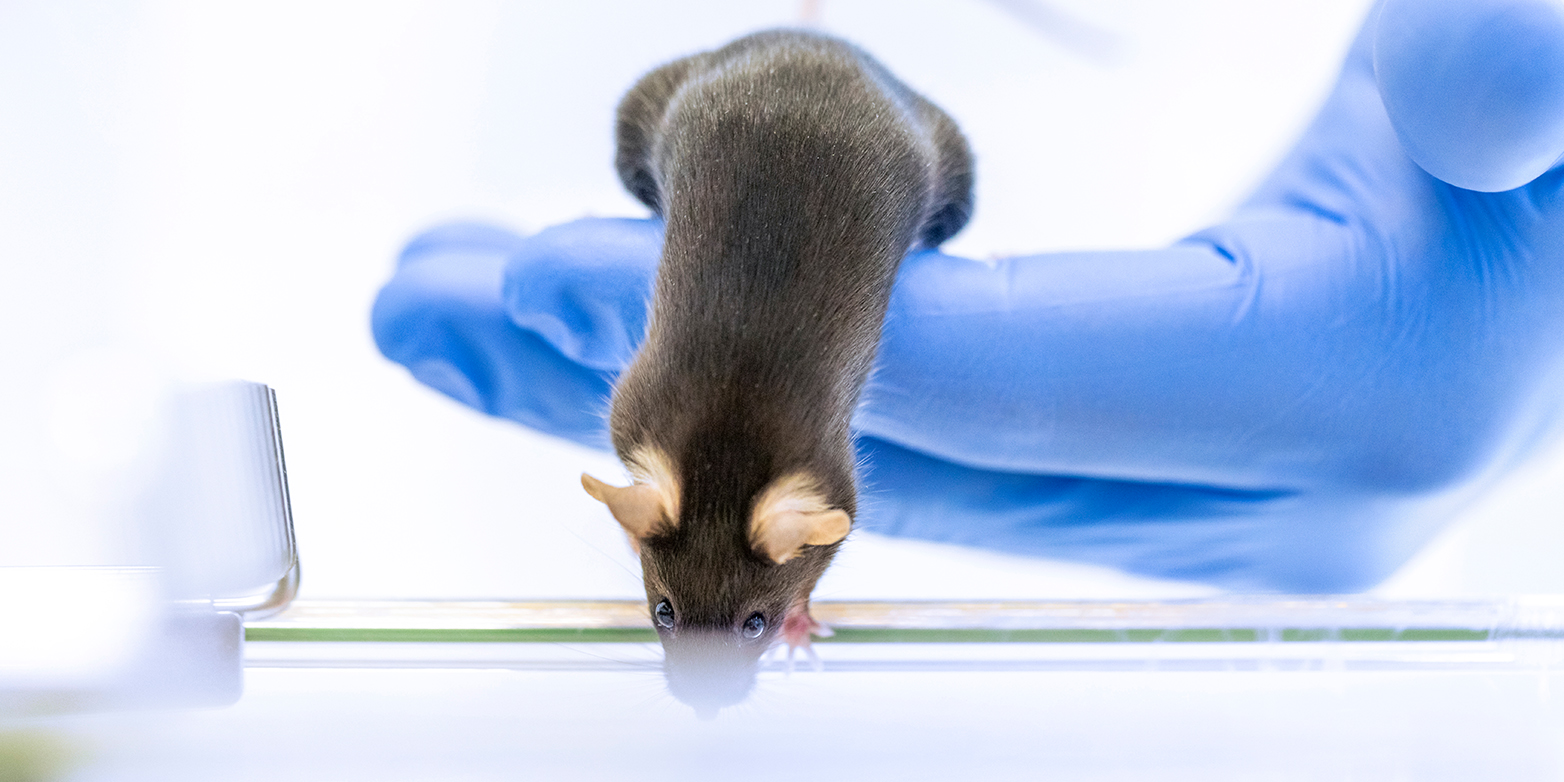

Die Funktion des Gehirns sowie dessen Funktionsfehler, die sich in neurologischen und psychischen Krankheiten zeigen, lassen sich nur im lebenden Organismus untersuchen. Da man diese Versuche nicht in Menschen machen kann, müssen wir sie in anderen Säugetieren durchführen. Besonders gut eignen sich zum Beispiel Mäuse. Ihr Erbgut ähnelt trotz bestehender Unterschiede dem des Menschen, sie besitzen die gleichen Hirnregionen und Zelltypen, und diese sind aufgrund der Evolution ähnlich vernetzt wie im Menschen2.

Von der Neugier zum medizinischen Durchbruch

Um die Bedeutung der Tierforschung für den biomedizinischen Fortschritt zu verstehen, müssen wir bedenken, dass Tierforschung nicht erst dort ins Spiel kommt, wo Medikamente auf Sicherheit und Wirksamkeit getestet werden. Sie ist viel früher relevant. Nämlich in der Grundlagenforschung, die zum Ziel hat, zelluläre und körperliche Prozesse besser zu verstehen, um neue Heilungsmethoden überhaupt erst entwickeln zu können.

Ein anschauliches Beispiel dazu ist eine revolutionäre Therapie für die Parkinson-Krankheit, die heute mit grossem Erfolg zum Einsatz kommt: die Tiefe Hirnstimulation, bei der Stimulationselektroden hochpräzise ins Gehirn implantiert werden. Diese Therapie gäbe es heute nicht, wenn nicht in den 1960er-Jahren der Botenstoff Dopamin im Hirn mit Hilfe von Ratten und Hunden entdeckt worden und die Schaltkreise rund um die Dopaminausschüttung erforscht worden wären. Später haben Grundlagenforscherinnen im Austausch mit Humanmedizinern herausgefunden, dass die Dopamin-produzierenden Zellen in Parkinson-Patienten absterben. In Interaktion zwischen Tierlabor und Klinik konnte schliesslich die Tiefe Hirnstimulation entwickelt und verfeinert werden, welche in den Dopamin Schaltkreis eingreift und so Parkinson-Symptome unterdrückt. Für über 15'000 Parkinsonpatienten in der Schweiz – und Millionen weltweit – ist diese Technologie lebensrettend.

Das ist nur eines von unzähligen Beispielen, welches aufzeigt, dass weder Grundlagenforschung noch Tierversuche ein Selbstzweck sind. Vielmehr sind Tierversuche ein Mittel zum Zweck des Erkenntnisgewinns, mit dem Ziel, die Menschheit weiterzubringen und menschliches Leid zu lindern.

Forschende unter Druck in einer einseitigen Debatte

Als Forscher habe ich oft das Gefühl, meine Arbeit und die Tierforschung verteidigen zu müssen. Etwas neidisch schiele ich dabei auf Ärztinnen und Ärzte, deren Arbeit zum Wohl der Menschen von der Gesellschaft zu Recht wertgeschätzt wird. Wir Tierforschende sind keine Monster, die Tiere quälen. Unser Antrieb ist, mit unserer Forschung Wissen und Wohl der Menschheit zu steigern und damit einen kleinen Beitrag zu einer besseren Welt zu leisten. Wir sind Menschen mit Empathie für die Tiere in unseren Laboren. Das Tierwohl ist sogar essenziell für unsere Forschung, denn Schmerzen oder Leid der Tiere würden unsere Forschungsresultate verzerren.

Um Lizenzen für Tierversuche zu erhalten, sind die administrativen Hürden in der Schweiz seit Langem extrem hoch. Dies ist berechtigt, damit Tierversuche den hohen ethischen und wissenschaftlichen Standards sowie einem hohen Tierschutz gerecht werden. Unter ständigem Druck der Tierversuchsgegner sind die Bewilligungskriterien für Tierversuche in den vergangenen Jahren nochmals verschärft worden, was für uns Forschende mit einem enormen administrativen Aufwand einher gegangen ist. Meiner Meinung nach steigern diese Verschärfungen das Tierwohl nicht gleichermassen weiter, aber sie bremsen und schädigen die Forschung. Forschungsgruppen bekommen nämlich keine zusätzlichen Ressourcen, um mit der eskalierenden Bürokratie umzugehen. Somit werden die Steuergelder für Forschung weniger effizient eingesetzt, und Spitzenforschung droht in Länder mit niedrigen bürokratischen Hürden abzuwandern3. Entscheidendes Know-how würde dabei der Schweiz verlorengehen.

«Ich bin überzeugt, dass es möglich wäre, die behördliche Bewilligungspraxis administrativ deutlich zu verschlanken und gleichzeitig das Tierwohl zu stärken.»Johannes Bohacek

Neben der sehr radikalen Tierversuchsverbotsinitiative, über die Schweizerinnen und Schweizer bald abstimmen werden, stehen weitere Einschränkungen von Tierversuchen im Raum. So wird in der Politik beispielsweise darüber diskutiert, Versuche bei bestimmten Tierarten und mit einem bestimmten, hohen Schweregrad ganz zu verbieten. Diese Diskussionen gehen in eine Richtung, die uns Forschenden Sorge macht, denn dann können entscheidende Therapien für die schwersten menschlichen Erkrankungen, zum Beispiel Krebs, Rückenmarksverletzungen oder Alzheimer, nicht mehr entwickelt werden. Wenn wir immer nur über Einschränkungen und Verbote reden, ist die Diskussion einseitig, und sie führt meines Erachtens in eine Sackgasse, zum Nachteil aller Schweizerinnen und Schweizer.

Wir sollten darüber diskutieren, wie wir ethisch hohe Standards einhalten und gleichzeitig die Forschung vereinfachen können, statt sie zu erschweren. Man könnte beispielsweise etablierte Techniken, die eine Forschergruppe exzellent beherrscht, für mehrere Jahre bewilligen. Heute muss man für jedes einzelne Versuchstier den exakten Experimentverlauf, der die jeweilige Technik beinhaltet, bereits Jahre im Vorhinein minutiös beschreiben.

Ich bin überzeugt, dass es möglich wäre, die behördliche Bewilligungspraxis administrativ deutlich zu verschlanken und gleichzeitig das Tierwohl zu stärken. Ein solcher Kompromiss wird derzeit leider gar nicht gesucht, weil die Lobby der Tierversuchsgegner vehement auf Verschärfungen pocht, während die Forschenden nicht die Ressourcen haben, um Kampagnen für effizientere Prozessabläufe zu organisieren. Wir sollten diese Diskussion offen und umfassend führen, zum Wohl von Tieren und Menschen.

Referenzen

1 De Weerdt S: How to map the Brain, Nature 2019, doi: externe Seite 10.1038/d41586-019-02208-0

2 In den Tiefen des Gehirns (Globe Magazin 21.06.2019)

3 Vogel G: Animal rights conflict prompts leading researcher to leave Germany for China. Scienceinsider 2020, doi: externe Seite 10.1126/science.abb0626

Kommentare

Noch keine Kommentare