Rollende Partikel machen Suspensionen flüssiger

ETH-Materialwissenschaftler:innen messen erstmals die Rollreibung von einem nur wenige Mikrometer grossen Kügelchen. Die Messungen erlauben es ihnen, Alltagsprodukte wie Beton besser zu verstehen.

In Kürze

- ETH-Materialwissenschaftler messen erstmals die mikroskopischen Kräfte, welche auftreten, wenn Partikel in Suspensionen wie Beton oder Farbe aneinander vorbeirollen.

- Solche Messungen waren bis anhin nur makroskopisch möglich.

- Aus den Messungen haben die Forscher Reibungskoeffizienten abgeleitet, die nun in Computermodelle einfliessen, mit denen Suspensionen simuliert werden.

Lacke, Farben, Beton, ja selbst Ketchup oder Orangensaft: Suspensionen sind in der Industrie und im Alltag weit verbreitet. Unter einer Suspension verstehen Materialwissenschaftler:innen eine Flüssigkeit, in der kleine feste, unlösliche Partikel gleichmässig verteilt sind. Ist die Teilchenkonzentration einer solchen Mischung sehr hoch, können Phänomene auftreten, die unserem alltäglichen Verständnis von einer Flüssigkeit widersprechen. So können diese sogenannten nicht-newtonschen Flüssigkeiten plötzlich zähflüssig (viskoser) werden, wenn eine starke Kraft auf sie einwirkt. Für einen kurzen Moment verhält sich die Flüssigkeit wie ein Festkörper.

Der Grund für diese plötzliche Verdickung sind die in der Suspension vorhandenen Teilchen. Wird die Suspension verformt, müssen sich die Partikel neu anordnen. Energetisch günstiger ist, wenn sie aneinander vorbeirollen, wann immer dies möglich ist. Erst wenn dies nicht mehr geht, beispielsweise weil sich mehrere Partikel ineinander verkanten, dann rutschen sie relativ zueinander. Das Aneinander vorbeirutschen erfordert jedoch viel mehr Kraft, wodurch sich die Flüssigkeit zähflüssiger anfühlt.

Die Wechselwirkungen, die im mikroskopisch kleinen Massstab auftreten, beeinflussen also das ganze System und sind entscheidend dafür, wie eine Suspension fliesst. Um sie zu optimieren und ihr Fliessverhalten gezielt zu beeinflussen, müssen Wissenschaftler:innen also verstehen, wie gross die Reibungskräfte zwischen den einzelnen Partikeln sind.

Was haben die Wissenschaftler:innen untersucht?

ETH-Materialforschende unter der Leitung von Lucio Isa, Professor für Grenzflächen und weiche Materialien, haben deshalb eine Methode entwickelt, um die Reibungskräfte einzelner Partikel von nur wenigen Mikrometern Durchmesser zu messen.

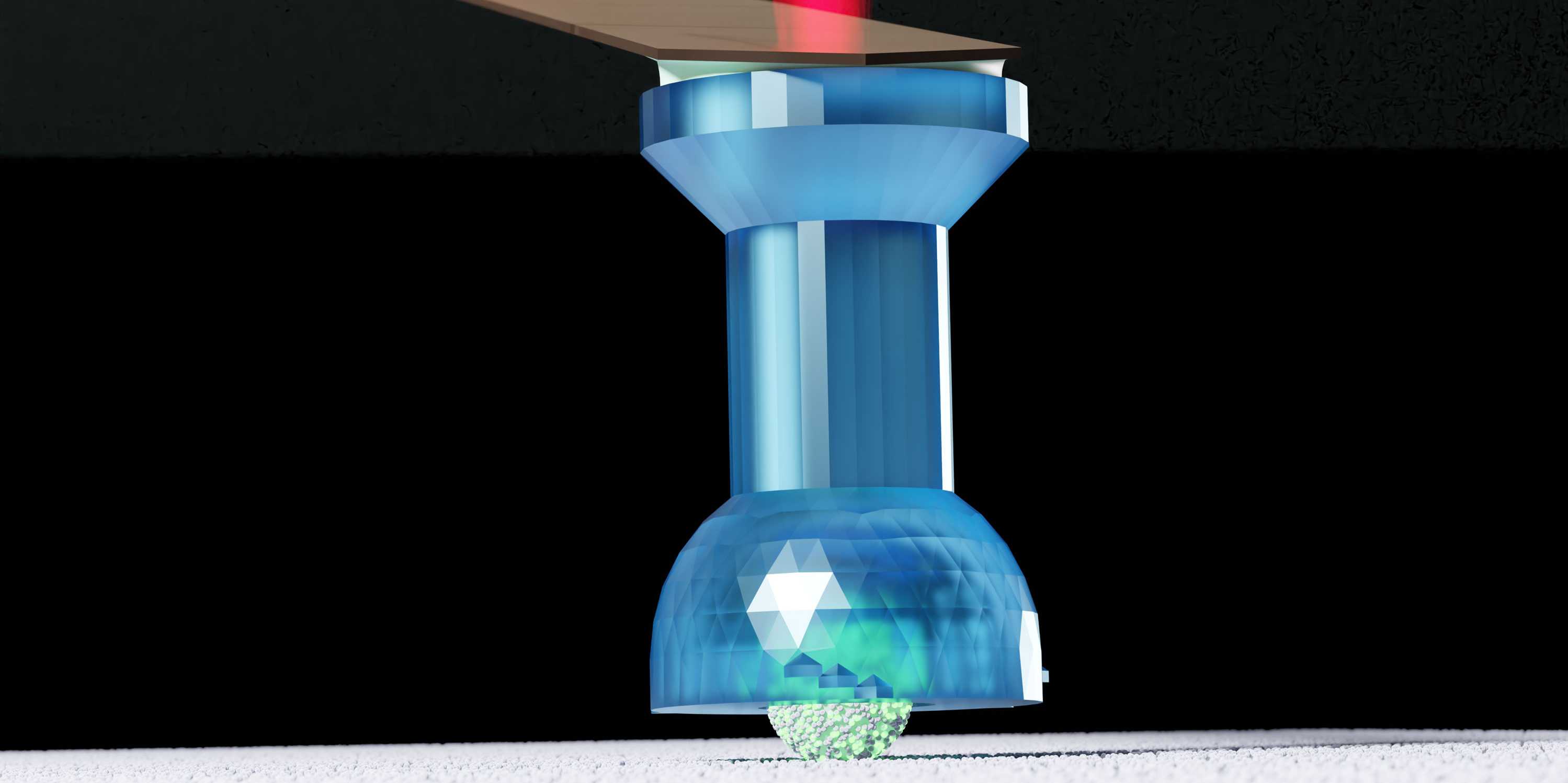

Für ihre Messungen haben die Forschenden ein sogenanntes Rasterkraftmikroskop benutzt. Doktorand Simon Scherrer hat zunächst eine mikroskopisch kleine Halterung entwickelt, die der Fixierung eines einzigen runden Partikels dient. Dann bewegen sie mit dem Rasterkraftmikroskop dieses «eingespannte» Kügelchen über eine flache Oberfläche, deren Beschaffenheit gleich ist wie die der Partikel. Damit imitierten die Forschenden zwei Partikel, die sich aneinander vorbeibewegen und konnten so konnten die winzigen Kräfte zwischen den Oberflächen messen.

Warum ist das so wichtig?

Die untersuchten Partikel sind winzig – von gerade 12 Mikrometer, also 12 Millionstel Meter, Durchmesser. Dementsprechend schwierig war es, ein geeignetes Messverfahren zu entwickeln, um die am Partikel auftretende Rollreibung zu messen. Als besondere Herausforderung entpuppte sich die Herstellung einer geeigneten Halterung. «Ich hatte sicher 50 verschiedene Varianten entwickelt, bis ich eine fand, die den Anforderungen entspricht», sagt Scherrer.

Um zu verstehen, wie die Oberfläche der winzigen Teilchen das Verhalten der Suspension beeinflusst, haben die Forschenden verschiedene Partikel hergestellt. «Partikel mit einer glatten oder sehr rutschigen Oberfläche sind einfach aneinander vorbeigeglitten, egal wie fest wir sie aufeinandergedrückt haben», sagt Scherrer.

Die Situation war bei rauen oder klebrigen Partikeln ganz anders, da sich diese Teilchen ineinander verhaken wie Zahnräder und mit wenig Widerstand rollen. Zuletzt fixierten die Forschenden die Partikel in der Halterung, um deren Gleitreibung zu messen. Diese ist um ein Vielfaches höher als die Rollreibung, und erklärt die dramatische Verdickung der Suspensionen.

Wozu ist das gut?

Aus ihren Messungen konnten die Forschenden direkt die Koeffizienten für Roll- und Gleitreibung der jeweiligen Partikel ableiten. Diese Zahlenwerte lassen sich in Computermodellen verwenden, um Suspensionen mit hohem Teilchenanteil zu simulieren und so das optimale Fliessverhalten zu ermitteln. Diese Erkenntnisse über die mikroskopischen Mechanismen, die die Ursache für die Verdickung bilden, eröffnen neue Ansätze zur Optimierung von Suspensionen für die Industrie, den Bau oder den Alltag.

Davon könnten unter anderem die Betonindustrie oder Mikroelektronikhersteller profitieren. Letztere setzen schon jetzt dichte Suspensionen mit metallischen, leitenden Partikeln ein, um Bauteile auf Leiterplatten zu löten. Die Lötpaste wird durch schmale Düsen gepresst. Ist der Druck zu gross, kann sich die Paste schlagartig verdicken und die Düse verstopfen.

«Um dieses Verhalten zu verhindern und um solche Suspensionen zu optimieren, müssen wir genau wissen, wie sich Partikel auf der Mikroskala verhalten und welche Kräfte dabei auftreten», sagt Isa.

Literaturhinweis

Scherrer S, Ramakrishna SN, Niggel V, Hsu C-P, Style RW, Spencer ND, Isa, L. Characterizing sliding and rolling contacts between single particles, PNAS, 6. März 2025, 2025122 (10) e2411414122 externe Seite DOI: 10.1073/pnas.2411414122

Kommentare

Noch keine Kommentare