Zutaten für ein nachhaltiges Schweizer Ernährungssystem

Die Art und Weise, wie sich eine Gesellschaft ernährt – und wie sie ihre Lebensmittel produziert und verfügbar macht – , ist zentral für das langfristige Wohl eines Landes. Doch allenthalben stehen Ernährungssysteme vor grossen Herausforderungen. Was es braucht, um die Ernährung der Schweiz nachhaltig sicherzustellen.

Wagen wir einen Blick in die Zukunft: Zuverlässige Trends deuten darauf hin, dass die Bevölkerung in den nächsten Jahrzehnten wächst und wohlhabender wird – nicht nur in der Schweiz. Die Nachfrage nach Lebens- und indirekt nach Futtermittel wird steigen. Gleichzeit stehen immer weniger natürliche Ressourcen wie fruchtbares Land, sauberes Wasser oder verwertbare Nährstoffe zur Verfügung, um den wachsenden Bedarf zu decken. Hinzu kommen ernährungsbedingte Krankheiten, die als Folge von falschem oder übermässigem Lebensmittelkonsum zunehmenden Druck auf das soziale Sicherungssystem ausüben.

Auch in der Schweiz sind diese Trends bereits sichtbar: Es gibt immer weniger fruchtbares Ackerland, und immer mehr Menschen (auch mehr Übergewichtige). Das bedeutet, dass die Schweiz – trotz steigender Nachfrage – selber künftig weniger Nahrungsmittel produzieren kann. Höhere Importabhängigkeiten, aber auch der Klimawandel, verringern die Ernährungssicherheit der Schweiz. Deshalb ist die Frage nach dem nachhaltigen Schweizer Ernährungssystem, also wie wir uns als Gesellschaft ernähren, wie wir Ressourcen nutzen und woher die Nahrungsmittel kommen, absolut zentral für unser langfristiges Wohlergehen.

Was ist überhaupt ein Ernährungssystem?

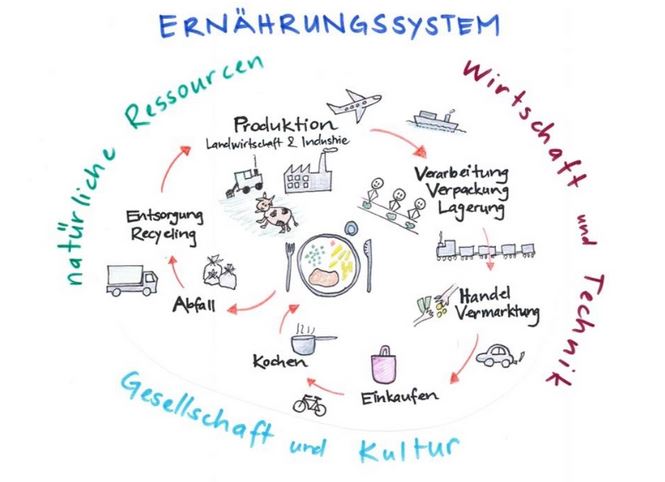

Wenn wir von einem Ernährungssystem sprechen, dann beinhaltet dies nicht nur die Produktion der Nahrungsmittel auf dem Land oder im Wasser. Ein Ernährungssystem umfasst viel mehr den gesamten Weg aller produzierten und konsumierten Lebens- und Futtermittel entlang der Wertschöpfungskette. Dazu gehören nationale und internationale Akteure aus den Bereichen Landwirtschaft, Verarbeitung und Verpackung, Transport und Lagerung, Gross- und Detailhandel sowie die Konsumenten. Hinzu kommen ökonomische, politische, gesellschaftliche und ökologische Rahmenbedingungen, welche das System und dessen Akteure beeinflussen, zum Beispiel die wirtschaftliche Situation, das politische Umfeld, der rechtlich Rahmen und die Verfügbarkeit von natürlichen Ressourcen im In- und Ausland.

Doch wann ist ein Ernährungssystem nachhaltig? Das ist schwer zu beantworten und ist sicherlich auch eine Frage der Perspektive. Aus unserer Sicht muss, wer ein nachhaltiges Ernährungssystem etablieren will, nicht nur für Ernährungssicherheit sorgen, sondern auch eine hohe Umweltqualität sowie hohes gesellschaftliches Wohl gewährleisten. Kurz: Es braucht genug gesunde und erschwingliche Lebensmittel, die möglichst umweltverträglich hergestellt und auf dem Markt wettbewerbsfähig sind. Die drei Säulen der Nachhaltigkeit (also Ökonomie, Ökologie und Soziales) sollten somit im gleichen Masse berücksichtigt werden.

Und wie erreichen wir es?

Knappe Ressourcen, Klimawandel, demographische Entwicklungen, Qualität der Lebensmittel und Wettbewerbsfähigkeit – damit die Schweizer Gesellschaft auf die zahlreichen Herausforderungen der Zukunft reagieren kann, sind zwei Punkte zentral: Einerseits müssen wir geeignete Politikmassnahmen definieren, denn der Markt allein wird es nicht regeln. Andererseits gilt es, den Forschungsbedarf für ein nachhaltiges und wettbewerbsfähiges Schweizer Ernährungssystem (SES) zu identifizieren. Genau dies hat unlängst eine Studie des World Food System Centers (WFSC) der ETH Zürich gemacht, die das Bundesamt für Landwirtschaft (BLW) in Auftrag gegeben hatte. [1] [2] In dieser «Foresight» genannten Studie haben wir Erkenntnisse aus einer umfassenden Literaturrecherche mit Ergebnissen aus Interviews und einer webbasierten Umfrage kombiniert, die wir mit Vertretern der Schweizer Land- und Ernährungswirtschaft durchführten.

Anforderungen an politischen Entscheidungsträger

Interviews mit gewählten Vertretern von acht Schweizer Bundesämtern haben deutlich gezeigt, dass eine umfassende Strategie für ein nachhaltiges SES die Beteiligung aller relevanten Schweizer Bundesämter erfordert. Die Interviewpartner bemängelten, dass politische Prioritäten innerhalb der Ämter immer noch Vorrang vor gemeinsamen Konzepten und Vorgehensweisen hätten. Nicht nur gesellschaftlicher oder politischer Druck sollte zum Umdenken anregen, sondern vielmehr die Notwendigkeit, gemeinsam zu handeln. Eine gemeinsame Wissens- und Kommunikationsplattform fehle.

Wo Forschungsbedarf besteht

Wir müssen aber auch die Forschung auf die zukünftigen Herausforderungen ausrichten, um die Wissenslücken zu schliessen – und zwar systematisch. Im Rahmen einer Internetumfrage haben rund 500 Personen aus Interessengruppen entlang der Wertschöpfungskette die Relevanz von 88 Forschungsthemen für ein nachhaltiges SES bewertet. Die wichtigsten drei Themen waren «Bodengesundheit und Bodenfruchtbarkeit in landwirtschaftlichen Produktionssystemen», «Antibiotikaresistenz» und «Energienutzungseffizienz entlang der Lebensmittel-Wertschöpfungsketten». Interessant ist, dass allein die zehn wichtigsten Themen das gesamte Spektrum des SES abdecken (siehe Auflistung). Dies zeigt klar die Notwendigkeit eines systembasierten Forschungsansatzes auf. Spannend auch: Die Wissensvermittlung (Bildung) wurde als ebenso wichtig eingestuft wie disziplinäre oder angewandte Forschung.

Die zehn wichtigsten (von insgesamt 88) Forschungsthemen gemäss Foresight-Studie sind:

- Bodengesundheit und Bodenfruchtbarkeit in landwirtschaftlichen Produktionssystemen

- Antibiotikaresistenz

- Energienutzungseffizienz entlang der Lebensmittel-Wertschöpfungsketten

- Reduktion von Lebensmittelabfällen

- Nachhaltige Ernährungsgewohnheiten

- Nährstoffnutzungseffizienz entlang der Lebensmittel-Wertschöpfungsketten

- Folgenabschätzung von lokaler vs. globaler Lebensmittelproduktion

- Reduktion der Verluste in Lebensmittel-Wertschöpfungsketten

- Nährstoffkreisläufe in landwirtschaftlichen Produktionssystemen

- Entwicklung politischer Strategien für nachhaltige Ernährungssysteme

Als Koautorin der Studie bin ich überzeugt, dass sowohl in der Politik als auch in der Forschung eine effiziente, sektor- und themenübergreifende Zusammenarbeit enorm wichtig ist. Nur mit koordinierten und vereinten Kräften wird die Schweiz in der Lage sein, auf nationale und globale Herausforderungen zu reagieren. Nur so kann unser Ernährungssystem nachhaltiger und wettbewerbsfähiger werden.

Weiterführende Informationen

[1] Die Foresight-Studie: Forschung für ein nachhaltiges Schweizer Ernährungssystem (auf Englisch)

[2] Interview in ETH-News mit Prof. Nina Buchmann, Leiterin des World Food System Center und Mitautorin der Foresight-Studie.

Kommentare

Die Stadt Schweiz hat heute 8 Millionen und 2050 wohl 10 (Referenzszenario) bis 12 (Szenario hoch) Millionen Einwohner. 1960 hatte die Schweiz noch 5.3 Millionen Einwohner. Warum nenne ich die Schweiz eine Stadt? Weil man die Alpen und Seen von der Nutzfläche abziehen sollte und man dann zu Bevölkerungsdichten zwischen 400 und 500 Personen pro Quadratkilometer im Jahre 2050 kommt. Das ist deutlich dichter als in Indien und Rekord in Europa. Meiner Meinung nach sollte in einer solchen Situation die Landwirtschaft nicht mehr höchste Priorität haben. Statt dessen sollte das Freizeit- und Lebenswohl der Wohnbevölkerung im Vordergrund stehen. Im Zusammenhang mit der Ernährung sollte man also an gesunde Ernährung und an die Reduktion der Fettleibigkeit denken. Ferner sollte man sich in der Landschaft und auch im städtischen Raum erholen können. Bauernhöfe könnten den Städtern als Ausflugsziele dienen und sinnvolle Freizeitbeschäftigung bieten.

Sehr geehrter Herr Holzherr, vielen Dank für Ihren Kommentar. In einigen Aspekten ihrer Argumentation mögen Sie sicher Recht haben. Ich möchte jedoch ergänzen, dass wir diejenige landwirtschaftliche Fläche, die wir noch zur Verfügung haben, umso sorgfältiger nutzen müssen. Zudem importieren wir schon heute einen Grossteil unseres Bedarfs aus anderen Ländern und nutzen so die Ressourcen dieser Länder. Darum denke ich, dass es auch in der Verantwortung der Schweizer Produzenten und Konsumenten liegt, ihren Beitrag zu möglichen Lösungen zu leisten.

Guten Tag Frau Last, Sie schreiben „Die Nachfrage nach Lebens- und indirekt nach Futtermittel wird steigen.” Warum genau? Weil es immer mehr Menschen gibt? Nach Ihrem Artikel haben wir ja gerade viele Probleme als "Folge von falschem oder übermässigem Lebensmittelkonsum”. Also wenn ich Sie richtig verstehe wollen oder sollten wir uns, mit anderen Worten, in Zukunft „anders und besser und nachhaltig" ernähren. Deshalb also die Aufgabe der Forschung: Sie soll uns allen eine Hilfestellung liefern, wie wir uns mit weniger Transporten und mehr lokaler Produktion, in den nächsten Jahren gesünder ernähren können und gleichzeitig die Fehler der Vergangenheit (welche?) korrigieren und reparieren.

Sehr geehrter Herr Dittmar, herzlichen Dank für Interesse an unserem Artikel und dem Thema. Die Zunahme des Futtermittelbedarfs beruht neben dem Bevölkerungszuwachs auch auf dem zunehmenden Wohlstand eines immer grösser werdenden Teils der Weltbevölkerung. Immer mehr Menschen können und wollen sich Milch- und Fleischprodukte leisten, die möglichst effizient (e.g. schnelle Mast, hohe Milchleistung, wenig Platzbedarf in der Produktion) produziert werden sollen. In unserem Bericht wollen wir insbesondere darauf hinweisen, wie komplex auch das Schweizer Ernährungssystem ist, welche Möglichkeiten es für Lösungsansätze gibt, wo Forschung einen Beitrag leisten und die Politik einen besseren Rahmen bieten sollte.