Es ist höchste Zeit für Geothermie!

Die künftige Energiestrategie ist ein oft diskutiertes Thema in der Schweizer Regierung und Bevölkerung. Denn für das Hauptproblem haben wir noch keine Lösung gefunden: Wie kann die Schweiz nach der Stilllegung ihrer Atomkraftwerke die notwendige Elektrizität produzieren?

Wir alle wissen, dass wir bald unseren Lebensstil ändern müssen, indem wir unseren Kohlendioxidverbrauch drastisch reduzieren, die Isolation unserer Häuser verbessern, unsere Dächer mit Sonnenkollektoren bedecken und Elektroautos fahren. Alle diese Massnahmen werden jedoch nicht helfen, die fehlende Elektrizität nach einem Atomausstieg zu kompensieren. In einem guten Szenario sind das in den Wintermonaten 30 bis 50 Prozent der heutigen Elektrizitätsproduktion. Dies setzt voraus, dass wir es unter ändernden klimatischen, politischen und wirtschaftlichen Bedingungen schaffen, die Kapazität unserer Wasserkraftwerke aufrechtzuerhalten oder gar leicht zu erhöhen.

Bedarf nach Bandenergie

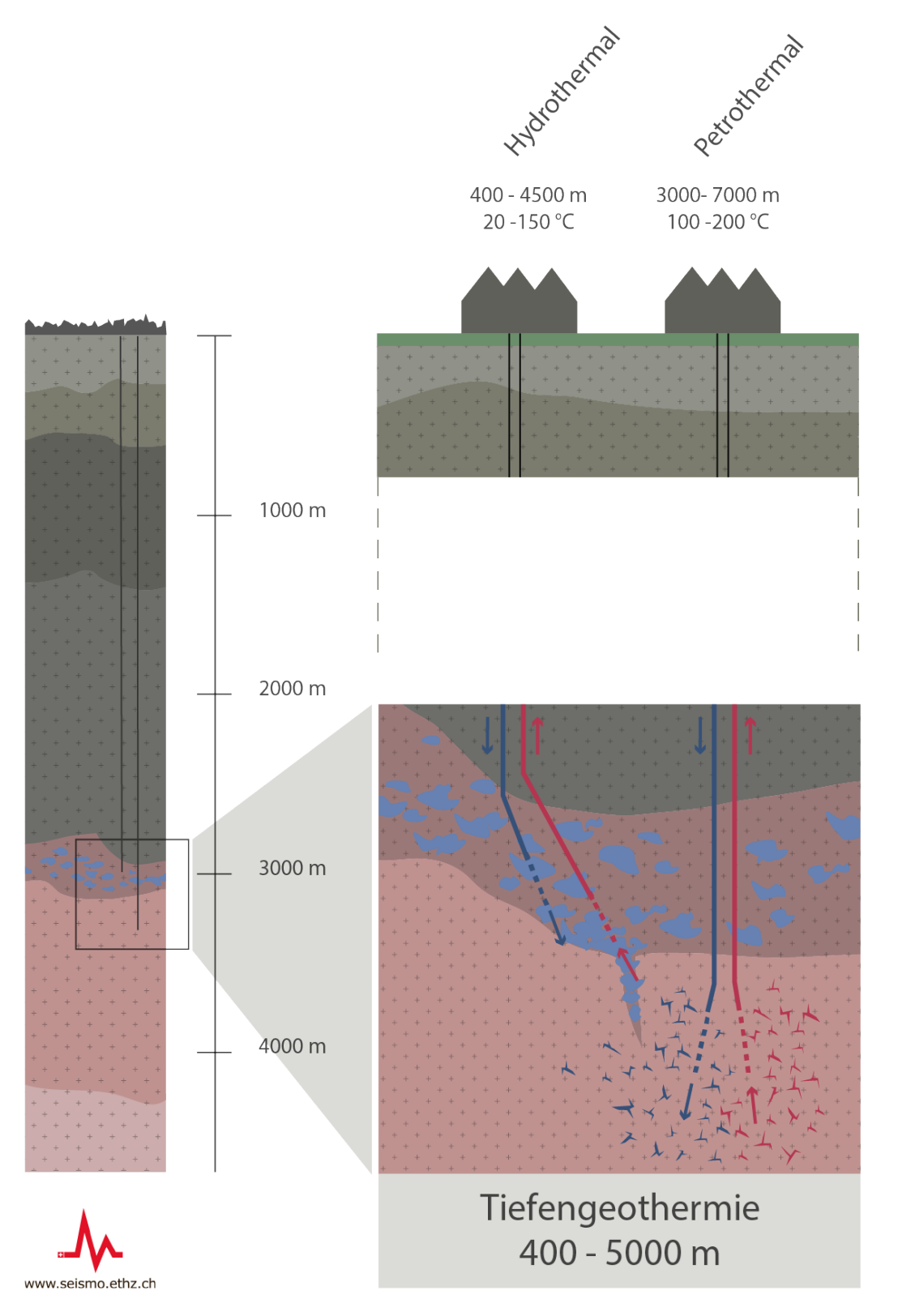

Neue erneuerbare Technologien braucht es insbesondere für die Produktion stetiger Bandenergie, um die schwankende Solar- und Windkraft auszugleichen. Die Energiestrategie 2050 hat die Geothermie als neue Quelle für Grundlast-Elektrizität im Visier, und das aus gutem Grund: Die hohen Temperaturen im Erdinneren – bis zu 6000 °C im Erdkern – machen geothermische Energie allgegenwärtig. Einige Länder nutzen sie bereits erfolgreich für Heizanwendungen und zur Elektrizitätserzeugung, teilweise auch die Schweiz. Hierzulande erhöht sich die Temperatur des Gesteins um 25 bis 30 °C pro Kilometer. Vier bis sechs Kilometer tief im Untergrund herrschen 170 bis 190 °C. In diesen Tiefen gelten zwei Prinzipien, wenn es um die Zukunft der Geothermie geht: Kosten minimieren und Sicherheit maximieren.

Kosten minimieren

Natürlich sind die Kosten geothermischer Energie heutzutage sehr hoch. Dies gilt jedoch auch für alle anderen Technologien, wenn man sie mit den sehr tiefen Preisen auf dem europäischen Elektrizitäts-Spotmarkt vergleicht – nachmittags weniger als 3 Rappen pro Kilowattstunde, aufgrund der extensiven Verbrennung von Kohle in Deutschland. In unserem zukünftigen Energiemix sollten wir keine Technologien ausschliessen, weil wir Angst haben, dass sie in mehreren Jahrzehnten zu teuer sein könnten. Eine ökonomisch nachhaltige Produktion von Geothermie wird in der Schweiz möglich sein. Vor allem, wenn diese Technologie auch in Europa weitere Verbreitung findet.

Sicherheit maximieren

Die grösste Herausforderung für die Sicherheit bei der Erzeugung eines funktionierenden Tiefengeothermie-Reservoirs sind induzierte Erdbeben. Solche ereigneten sich bei den Projekten in Basel 2006 und St. Gallen 2013. Beide Projekte wurden eingestellt, weil die Beben an der Oberfläche spürbare Erschütterungen und leichte Schäden verursachten. Induzierte Seismizität betrifft auch andere Geo-Energie-Anwendungen in verschiedenen europäischen Ländern, beispielsweise die konventionelle und unkonventionelle Erdgas- und Öl-Förderung, die Speicherung von Erdgas, das Verpressen von Abwässern und den Untertagebau. Doch anstatt vor neuen Technologien zurückzuschrecken, müssen wir lernen, das Verhalten des Gesteins bei der Extraktion oder Injektion von Flüssigkeit zu kontrollieren, um grössere Erdbeben zu vermeiden.

Das Ziel erreichen

Um die Geothermie erfolgreich zu entwickeln, ist – wie für jede neue Technologie – eine intensive Experimentierphase verbunden mit kontinuierlichen Investitionen nötig. Das Schweizer Parlament zieht dafür verschiedene Unterstützungsmassnahmen in Betracht, beispielsweise eine Einspeisevergütung, eine Risikogarantie im Falle eines unproduktiven Standorts sowie ein landesweites Bohrprogramm, um den Untergrund genau zu erforschen.

Diese Massnahmen sind nötig, reichen aber wahrscheinlich nicht aus. Wenn wir das Ziel der Energiestrategie 2050 erreichen wollen – jährlich 4.4 Terrawattstunden oder 7 Prozent unserer aktuellen Elektrizitätsproduktion –, müssen alle Beteiligten ihren Teil dazu beitragen:

- Mehrere Kantone sollten sich zusammenschliessen und die Pläne des Bundes unterstützen, indem sie eine gemeinsame Zulassungsregulierung festlegen und verschiedene Projekte koordinieren.

- Ein landesweites Forschungs- und Entwicklungsprogramm für Experimente und Modellierungen sollte bis 2050 gewährleistet sein (wobei das SCCER-SoE [1] ein erster Schritt in die richtige Richtung ist; das Kompetenzzentrum hofft auf einen positiven Entscheid des Parlaments bezüglich der Förderung von Bildung, Forschung und Innovation für den Zeitraum 2017 bis 2020).

- Es braucht Demonstrationsprojekte für verschiedene Techniken und geologische Gegebenheiten, um von 2025 bis 2050 eine elektrische Leistung von jährlich 20 Megawatt zu erreichen.

- Elektrizitätsproduzenten sollten sich gemeinsam engagieren, um Projekte zur Stromerzeugung und direkten Wärmenutzung zu kombinieren.

Eine landesweite Demonstrationsphase muss jetzt starten. Es ist höchste Zeit für Geothermie!

Diesen Beitrag finden Sie auch im externe Seite Blog des SCCER-SoE.

Weiterführende Informationen

[1] Siehe auch diesen Blogbeitrag (Geothermie-Projekt St. Gallen)

[2] Und diesen Blogbeitrag (Erdwärme ohne Erdbeben)

[3] Schweizer Kompetenzzentrum für Energieforschung – Strombereitstellung: externe Seite SCCER-SoE

Zum Autor

Domenico Giardini

Leiter des Schweizer Kompetenz-zentrums für Energieforschung – Strombereitstellung (externe Seite SCCER-SoE) und Professor in Seismologie und Geodynamik, ETH Zürich

Kommentare

Es sind zusätzliche Kommentare in der englischen Fassung dieses Beitrags verfügbar. Alle Kommentare anzeigen

Nach 2 teuren Versuchen (Basel rund 60 Millionen CHF) und St. Gallen (???) fuer den Steuerzahler.. was hat man den aus diesen beiden Experimenten gelernt ausser: a) viel zu teuer b) viel zu gefährlich Was ist denn jetzt der Vorschlag was man noch lernen will? Bevor es darauf Antworten gibt, sollte es keinen Rappen aus Steuergeldern geben.

Das Geothermiepotenzial (oberflächennahe+tiefe Geothermie) im Klimatisierungsbereich liegt für die Schweiz in der Grössenordnung von vielen Gigawatt und damit sehr viel höher als für jede denkbare Nutzung der Tiefengeothermie für die Stromerzeugung. Vorschlag: Warum nicht ganz Zürich geothermisch klimatisieren (vor allem im Winter heizen) durch Einsatz eines geothermischen Fernwärmenetzes. Man spricht in diesem Zusammenhang auch von Smart Thermal Grids. Ein geothermisches Fernwärmenetz zapft Wärme in einem grossen Geothermiepool einige hundert Meter unter der Erdoberfläche ab. Entsprechend ausgelegt kann ein geothermisches Fernwärmenetz im Sommer auch zur Kühlung dienen. Es gibt übrigens bereits einige geothermische Fernwärmenetze in Frankreich, Deutschland und sogar der Schweiz. Kostenmässig können sie durchaus mit anderen Wärmequellen konkurrieren - und das schon heute.

Zitat: "um von 2025 bis 2050 eine elektrische Leistung von jährlich 20 Megawatt zu erreichen". Ja, 20 Megawatt sind typische Grössenordnungen für eine erfolgreich erschlossene Geothermiequelle. Doch für geothermisch erzeugten Strom sind 20 Megawatt wenig. Das entpricht gerade einmal 3 bis 5 Windturbinen. Nur sind Windturbinen einfacher zu installieren. Im Wikipedia-Artikel "Geothermal electricity" liest man zudem: "The thermal efficiency of geothermal electric stations is low, around 7–10%,[14] because geothermal fluids are at a low temperature compared with steam from boilers." Ebenfalls im eben zitierten Wikipedia-Eintrag liest man über die installierte Geothermiekapaziät von Deutschland: 2007: 8.4 MW; 2010: 6.6 MW; 2013: 13 MW; 2015: 27 MW Wenn wir von Deutschland auf die Schweiz schliessen und die Installationen von Deutschland durch 10 teilen, weil Deutschland ja 10 Mal grösser ist, dann erhalten wir mickrige Werte. Das könnte sich nur ändern, wenn eine eigene Revolution im Geothermiebereich stattfände - wohl in Form eines Enhanced geothermal systems.