Erdwärmespeicher für unsere Städte

Erdwärmesonden und Wärmepumpen sind eine gute Alternative zum Heizen mit Erdöl. Nur für bevölkerungsreiche Gebiete eignen sie sich nicht, weil zu dicht platzierte Sonden dem Boden die Wärme entziehen. Grosses Potenzial eröffnet sich jedoch, wenn man Erdwärmesonden auch als Wärmespeicher nutzt.

Letzthin war ich in Grindelwald und habe die wärmenden Sonnenstrahlen genossen. Der Wärmefluss erreichte bis 250 Watt pro Quadratmeter. Im Sommer wären sogar 1350 W/m2 möglich. Vom Wärmefluss aus dem Inneren der Erde hingegen habe ich nichts gespürt. Dieser erreicht lediglich Werte von 0.09 W/m2. Das Gestein leitet die Wärme schlecht – sie fliesst nicht, sie kriecht nur. Dank externe Seite Erdwärmesonden [1] und externe Seite Wärmepumpen [2] ist es möglich, die Wärme direkt aus dem Untergrund in die Häuser zu leiten.

Zu dicht platzierte Sonden

Nur in dicht besiedelten Gebieten funktioniert das nicht, weil sich Erdwärmesonden gegenseitig die Wärme entziehen und das Gestein langfristig abkühlen. Zu dicht platzierte Erdwärmesonden müssen daher aktiv regeneriert werden. Dazu kühlt man beispielsweise im Sommer das Haus, indem die überschüssige Wärme in die Sonde hinunter geleitet wird. Das ist genial einfach, aber leider nicht sehr wirkungsvoll.

Am effizientesten lässt sich die Regeneration mit Sonnenkollektoren auf dem Hausdach erreichen [3]. Ein Einfamilienhaus benötigt nur wenige Quadratmeter. In dicht bebauten Städten wird die notwendige Sonnenkollektorfläche jedoch rasch zu gross. Daher sind bessere Lösungen zu suchen. Falls dort beispielsweise Fluss- oder Seewasser verfügbar ist, lässt sich ein Tieftemperatur-Fernwärmenetz errichten. Dabei werden die Häuser mit Wasser/Wasser-Wärmepumpen beheizt.

Saisonale Erdwärmespeicher für Areale und Quartiere

Erdwärmesonden können Energie nicht nur gewinnen, sie können sie auch für einen späteren Zeitpunkt speichern. Dabei wird das Gestein erwärmt, indem über einen gewissen Zeitraum mehr Wärme in den Untergrund eingeleitet als entzogen wird. In diesem Fall gilt: Je dichter die Erdwärmesonden verlegt werden, desto effizienter wird der Erdspeicher. Möglich sind Wirkungsgrade bis zu 70 Prozent.

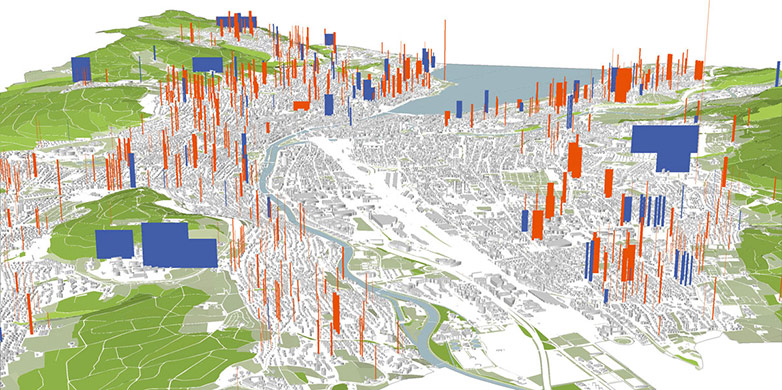

In der Schweiz gibt es bereits mehrere solcher Anlagen. Auf dem Campus Hönggerberg der ETH Zürich beispielsweise speichern 425 Erdwärmesonden die Abwärme von Servern und Laborgeräten 200 Meter tief (mehr dazu hier). Heizen mit Erdwärme und saisonalem Erdspeicher eignet sich optimal für neu zu überbauende Areale.

Ein Blick ins Ausland

Die Stadt Paris lebt uns hingegen seit vielen Jahren vor, wie man bestehende Quartiere von Öl oder Gas unabhängig macht. Geothermisch warmes Wasser wird aus einer reichlich wasserführenden Schicht abgesaugt und durch einen Wärmetauscher geleitet. Damit lässt sich ein Fernwärmenetz aufheizen. Am Ende wird das abgekühlte Wasser wieder in den Untergrund zurückgepumpt, wo es sich erneut erwärmt [4].

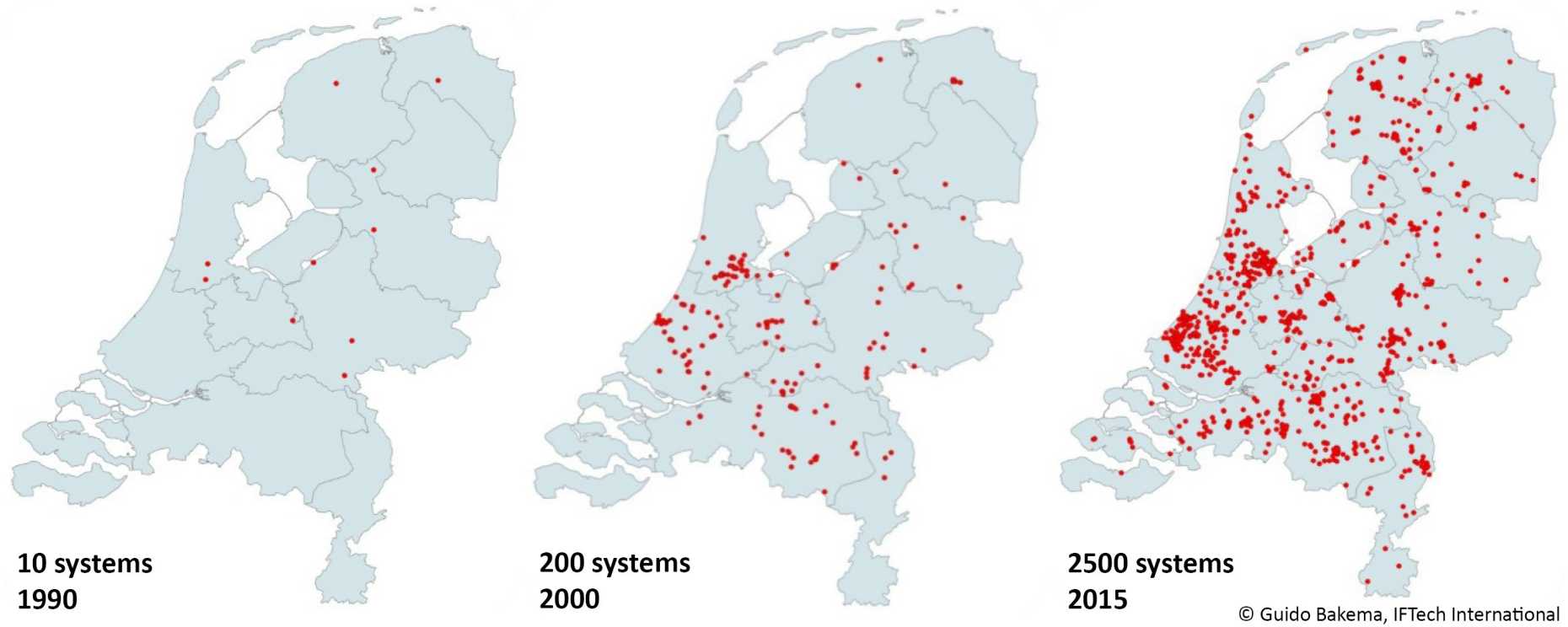

Auch oberflächennahe Schichten eignen sich als saisonale Erdwärmespeicher mit moderaten Temperaturen (maximal 50 bis 70° Celsius). Dazu müssen sie gut durchlässig und nicht zu dick sein. Zudem darf das Grundwasser nicht als Trinkwasser verwendet werden und sollte eine tiefe Fliessgeschwindigkeit aufweisen. Als Lieferant für die Wärme kommen Industrie- und Kehrichtverbrennungsanlagen in Frage. In den Niederlanden sind bereits 2500 solcher Erdwärmespeicher im 20 bis 300 Meter tiefen Untergrund installiert. Für die Beheizung der Häuser werden Wärmepumpen eingesetzt.

Genf erkundet Geothermie

Der Kanton Genf ist überzeugt, dass sich sein Molassebecken ebenfalls eignet, um Erdwärmespeicher zu kreieren und geothermisch warmes Wasser zu fördern. Für die Planung und Umsetzung wurde das Projekt externe Seite GEothermie2020 [5] ins Leben gerufen. Im Rahmen dessen engagieren sich das «Schweizer Kompetenzzentrum für Energieforschung – Strombereitstellung» externe Seite SCCER-SoE und die Universität Genf bei der Analyse der Geologie, um geeignete Standorte zu identifizieren.

Sondierbohrungen in der Schweiz

Hierzulande sollen in den nächsten Jahren neue Bohrungen zeigen, ob tieferliegende wasserführende Schichten genügend durchlässig sind, um heisses Thermalwasser ökonomisch zu nutzen wie zum Beispiel im Raum München [6]. Vertiefte Kenntnisse über den wenig tiefen Schweizer Untergrund werden helfen, optimale geologische Schichten für saisonale Erdwärmespeicher zu finden. Ausserdem sind im Kompetenzzentrum SCCER-SoE und in der Industrie Versuche geplant, um Erdwärmespeicher mit höheren Temperaturen im Gestein petrothermal zu realisieren, das heisst unabhängig von natürlich vorkommenden wasserführenden Schichten.

Dieser Beitrag erscheint auch im externe Seite Blog des SCCER-SoE.

Weiterführende Informationen

[1] Geothermie Schweiz: externe Seite Technologie

[2] Energie Schweiz: externe Seite Wärmepumpen

[3] Optimierung von externe Seite Erdsonden

[4] externe Seite Geothermie in Paris (Französisch)

[5] externe Seite GEothermie2020

[6] Stadtwerke München: Vision: externe Seite Fernwärme aus regenerativen Energien

Kommentare

Prof. Hansjürg Leibundgut von der ETH Zürich hat schon vor Jahren auf die Möglichkeiten der saisonalen Wärmespeicherung hingewiesen, und in dem Zusammenhang auch auf das Erkalten des Erdreichs durch Wärmepumpen ohne Wärmespeicherung. Die erwähnte Anwendung am Hönggerberg wurde von ihm konzipiert. Ich habe mich im Rahmen einer Semesterarbeit am Instute for science, technology and policy mit dieser Technologie befasst und würde hier gerne auf seine Arbeit hinweisen, sowie auch auf seine Entwicklungen wie zb. den Solar-Hybridkollektor, der in Ihrem Text erwähnt wird. Dass die Technologien bislang in der Schweiz noch keine grosse Verwendung fanden, ist zu einem gewissen Teil auch auf die Politik zurückzuführen, die sich in der Schweiz im Gebäudebereich (in Bezug auf Subventionen) va. auf gut gedämmte Gebäudehüllen und weniger auf die Energiequelle an sich fokussiert .

"Die Stadt Paris lebt uns hingegen seit vielen Jahren vor, wie man bestehende Quartiere von Öl oder Gas unabhängig macht." Wie man auf der verlinkten Homepage nachlesen kann, ist 30% des bouquet énergétique gas, 16% Kohle. Vom ausgewiesenen 50%-Anteil 'erneuerbarer' Energien kommt mehr als vier Fünftel aus der Verwertung von Abfällen, was im Wesentlichen auch ein Verbrennen von Erdöl ist. Der Anteil von Geothermie am Ganzen wird mit 1% angegeben...

Ihr Kommentar ist richtig für den verwendeten Link (der von uns etwas unglücklich gewählt wurde). Dieser gilt ausschliesslich für die Stadt Paris und nicht für das gesamte Pariser Becken. Gemäss dem Bericht von EnergieSchweiz „Zur Wärmenutzung aus der hydrothermalen Geothermie“ (siehe Link unten) sind im Pariser Becken 29 geothermische Fernwärmenetze in Betrieb, welche insgesamt 116MW an Wärme abgeben (Mittelwert pro Anlage = 4MW). Bezogen auf die 300MW Fernwärmeleistung der Stadt Paris sind dies knapp 40%, also eine 40 Mal höhere Wärmeleistung als die geothermische Wärme in der Stadt Paris. (www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_479738903.pdf)

Gibt es vielleicht schon konkret Weiterführendes zu dieser Idee ?

Drei aktuelle Projekte in der Schweiz sind zum Beispiel GEothermie 2020 (www.geothermie2020.ch), Haute-Sorne (www.geo-energie.ch/de/projekte/hautesorne.php) und EnergieÔ (www.energeo.ch).

Oberflächennahe Geothermie und Niedertemperaturwärmeverbund könnten also weite Teile der Schweiz mit Heizwärme versorgen. Ausser in den grossen Städten, denn dort würden Wärmepumpen für jedes Gebäude den Untergrund auskühlen und ein Wiederaufladen des Untergrunds mit hinuntergepumpten Warmwasser aus Sonnenkollektoren wäre wegen dem fehlenden Platz für genügend grosse Kollektoren nicht möglich. Für Städte mit See- oder Gewässeranschluss bleibt noch die Niedertemperaturfernwärme. Doch diese scheint sich wegen den Erschliesssungskosten nur für grosse Gebäude zu lohnen. Was kann man also den Städten für die emissionsfreie Einzelgebäudebeheizung empfehlen? Wohl nur gerade die Förderung von Minenergie/Passivbauweise. Ein völliger Verzicht auf fossil betriebene Heizungen ist also heute noch nicht möglich und wird auch in Zukunft nur sehr schwierig zu erreichen sein.

Bis auf die Schlussfolgerung teile ich Ihre Meinung: In den Niederlanden zeigen die 2500 Erdwärmespeicher und Fernwärmesysteme, dass diese Technologie schon sehr weit ausgereift ist. Das Projekt GEothermie 2020 in Genf wird hoffentlich die Kosteneffizienz auch für die Schweiz aufzeigen. Dann wird die emissionsfreie Beheizung auch für Städte gelöst sein.

Gab es nicht genau dazu schon vor fünf Jahren eine Masterarbeit am IDSC (D-MAVT) in Zusammenarbeit mit einem internationalen Gebäudetechnikhersteller? Diese ist meines Wissens genau zum gleichen Schluss gekommen. Ist also schon fast ein alter Hut.

Ziel dieses Beitrags ist es nicht, neue Entwicklungen zu präsentieren, sondern Fernwärmesysteme mit Erdwärmespeicher in Städten zu fördern. Die Welschschweiz packt das Thema Geothermie aktiver an als die Deutschschweiz, siehe GEothermie 2020, Haute-Sorne oder EnergieÔ in Nyon. Ausserdem zeigen die 2500 Niedertemperaturspeicher in den Niederlanden, dass diese Technologie den Durchbruch bereits geschafft hat.