Aus Freude am Problemlösen

An der ETH einen Sommer lang zum ersten Mal ein eigenes Forschungsprojekt umsetzen und über die Zukunft der Hochschule diskutieren? Diese Chance haben die beiden Studentinnen Katherine Bancroft und Siqi Liu gepackt. Möglich macht das ein neues Programm des ETH-Informatikdepartements.

Was braucht es, damit maschinell lernende Computer auch mehr- oder vieldeutige Wörter verstehen können? Wie lassen sich sehr komplexe Aussagen in einfache zerlegen, so dass man sie besser verschlüsseln und am Computer sicher austauschen kann?

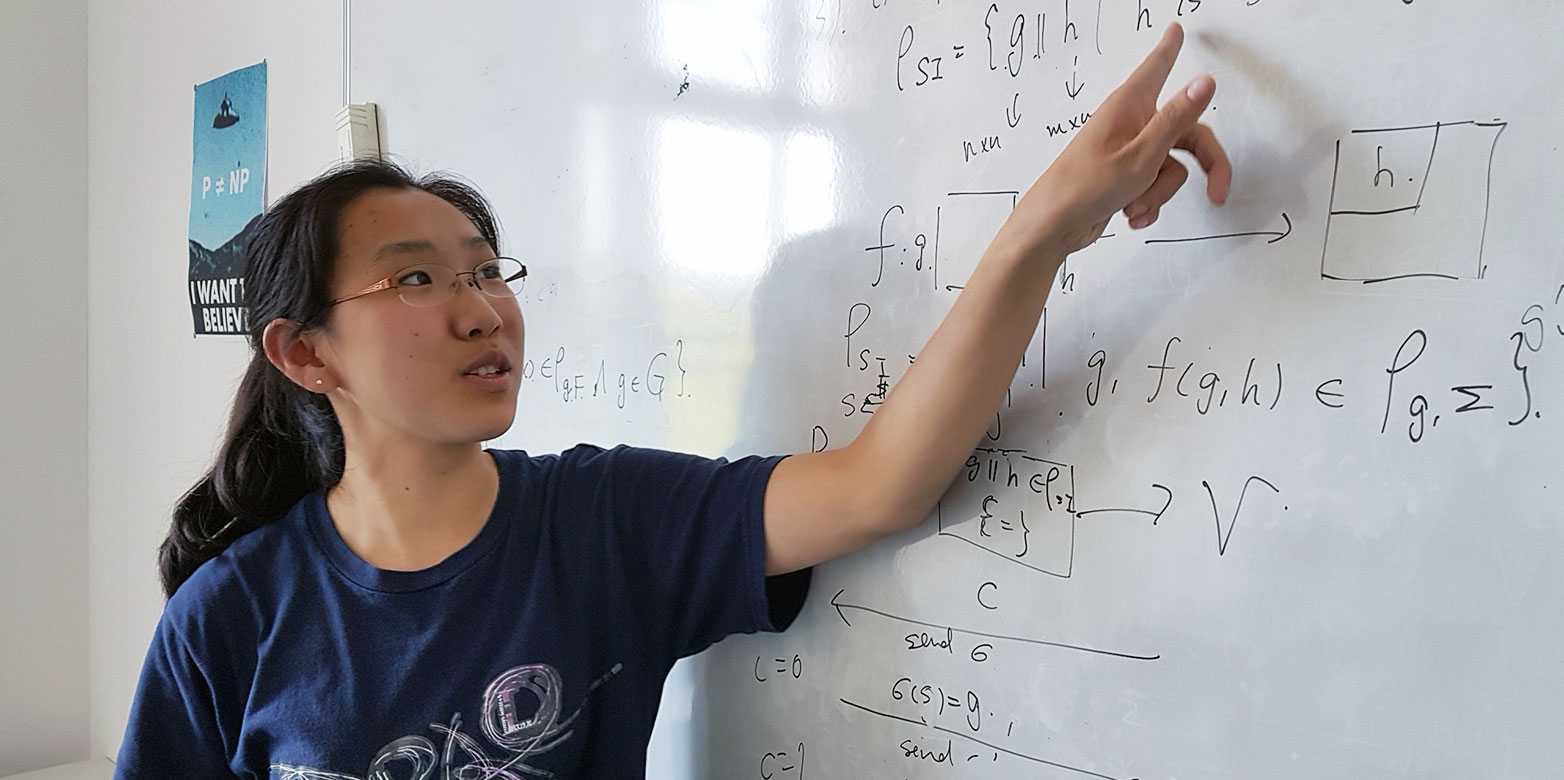

Das sind die Fragen, mit denen sich die Kanadierin Katherine Bancroft und die Chinesin Siqi Liu beschäftigen. Die beiden Studentinnen haben soeben an einer anderen Universität ihr zweites respektive ihr drittes Studienjahr abgeschlossen. An der ETH Zürich führen sie in diesem Sommer ihr erstes eigenes Forschungsprojekt durch.

Beide haben vom ETH-Informatikdepartement eine «Student Summer Research Fellowship» erhalten. Dieses Förderstipendium gibt Informatikstudierenden aus aller Welt die Chance, im «IT-Biotop Zürich» zwei Monate lang Forschungserfahrung zu sammeln und etwas Neues auszuprobieren. Über 1200 Studierende haben sich für dieses erstmals vergebene, vom Rektorat mit Mitteln der Huber-Kudlich-Stiftung unterstützte Programm beworben. 15 von ihnen haben es geschafft.

Eine neue «Forschungskultur» kennenlernen

Die Interessen von Bancroft und Liu spiegeln die Breite der Informatik, die seit ihren Anfängen eine mathematische Seite mit einer technischen verbindet: Liu fühlt sich stärker zu der theoretischen Informatik hingezogen. Nach dem Schulabschluss in Peking zog sie in die USA, wo sie seither an der Universität von Kalifornien in Berkeley Computerwissenschaften studiert. In Zürich will sie beim Kryptografie-Experten Ueli Maurer ihr Wissen über Informationssicherheit und Verschlüsselungstheorie erweitern und eine neue «Forschungskultur» kennenlernen.

Bancroft ihrerseits ist froh, dass ihr Projekt eher experimentell als theoretisch ausgerichtet ist: «Ich möchte hier handfeste Forschungserfahrung sammeln», sagt sie. Bancroft studiert Computer Engineering an der Universität Toronto.

Im Team von Thomas Hofmann, einem Experten für Datenanalytik und maschinelles Lernen, untersucht sie nun, wie Computer natürliche Sprachen besser verstehen können. In ihrem Projekt geht es darum, bestehende Computersprachmodelle so zu verbessern, dass sie auch vieldeutige Wörter sinnvoll verarbeiten können.

Weg nicht vorgezeichnet

Heute haben Computer ein Problem, wenn sie komplexe Sätze mit nicht-eindeutigen Wörtern verstehen sollen – Bancroft schätzt solche Herausforderungen. Die «Freude am Problemlösen» habe sie zur Informatik gebracht: «Mich reizen Probleme, bei denen ich streng mathematisch nachdenken und zugleich meine technischen Fähigkeiten einsetzen kann.»

Ihr Weg in die Informatik war aber nicht von Anfang vorgezeichnet. Ursprünglich erwog sie, Betriebsökonomie oder Umweltwissenschaften zu studieren. Erst ein Einführungskurs im Programmieren bestärkte sie darin, dass Informatik das Richtige für sie ist.

Auch Liu zog zu Beginn noch andere Fächer in Betracht – zumal sie keine exakten Vorstellungen besass, was genau die «Computerwissenschaften» beinhalteten. Bei ihr weckte ein Einführungskurs in Wahrscheinlichkeitstheorie das Interesse: «In dem Kurs wurde mir klar, dass Informatik viel mehr ist als nur Programmieren, und dass sie ebenso spannend ist wie reine Mathematik», erinnert sich Liu und nennt algorithmische Spieltheorie sowie Kryptografie ihre «Steckenpferde».

In ihrem Projekt in Zürich arbeitet sie eng mit einer ETH-Doktorandin zusammen: «Uns interessiert, ob eine Person einer anderen Person, die nur beschränkte Kenntnisse davon hat, gewisse Aussagen beweisen kann. Dabei soll die beweisende Person der anderen kein zusätzliches Wissen über die Aussagen verraten.»

In ihrem Projekt wollen sie einen Weg finden, wie sie wahre, aber sehr komplexe Aussagen in einfache zerlegen können, um dann, wenn die Wahrheit der einfachen Aussagen bewiesen ist, auch die Wahrheit der komplexen nachweisen zu können.

Kulturelle Vielfalt als Besonderheit

In Ueli Maurers Forschungsgruppe gefällt Liu, wie offen die Teammitglieder ihre persönlichen Ansichten und Ideen in die Diskussion einbringen können – generell sagt ihr die Internationalität der Hochschule zu. «Die ETH bringt Forschende mit sehr unterschiedlichem wissenschaftlichen Hintergrund und verschiedenen Denkweisen zusammen. Das gefällt mir», sagt Liu.

Bancroft ihrerseits beeindruckt die kulturelle Vielfalt der Schweiz: «Mich fasziniert, wie stark die übergreifende kulturelle Identität der Schweiz ist, wo sich jede Region so deutlich von den anderen unterscheidet.»

Neben ihrer Projektarbeit treffen sich die beiden Studentinnen auch regelmässig mit den anderen Studierenden aus dem Programm. Schliesslich wohnen die insgesamt 15 Forschungs-Fellows in der gleichen Unterkunft der studentischen Wohngenossenschaft Woko. Dort wohnen auch 21 Studierende, die im Rahmen des «Amgen Scholars Program» derzeit ein lebens- oder biowissenschaftliches Forschungsprojekt an der ETH umsetzen.

Forschungsnahes und projektorientiertes Lernen sind Teil einer Strategie, mit der die ETH Zürich Studierende aus aller Welt sowohl zu hervorragenden Fachleute ausbilden will als auch zu kritischen Mitgliedern ihrer Gesellschaft, die Verantwortung übernehmen.

Die Ressourcenfrage prägt die Zukunft

Dass sich Studierende wie Liu und Bancroft damit auseinandersetzen, wie sich Wissenschaft und Technologie auf die Gesellschaft auswirken, zeigten sie an einem Workshop Mitte August. Eingeladen von den Projektverantwortlichen der beiden Programme, Minh Tran (Departement Informatik) und Nicole Tobler (ETH-Mobilitätsstelle), diskutierten sie die Frage, welchen gesellschaftlichen Megatrends sich die Hochschulen in Zukunft stellen müssten und wie die Universität der Zukunft ganz unabhängig von möglichen Trends aussehen könnte.

Aus der Sicht der Studierenden sind Universitäten vor allem im Zusammenhang mit der weltweiten Nutzung und Verteilung von Ressourcen gefordert, da sie mit Wissen und Technologien zur Lösung der damit verbundenen Gerechtigkeits-, Entwicklungs-, Umwelt- und Migrationsphänomene beitragen können.

Anderseits enthielten neue Technologien wie die Künstliche Intelligenz auch Risiken oder ein gewisses Konfliktpotenzial: zum Beispiel könnte die «ideologische Kluft» wachsen, wenn einzelne Gruppen in sozialen Medien nur noch jene News beachteten, die ihre eigene Meinung bestätigten.

Critical Thinking und Steuerung von Forschung

Kontrovers diskutierten die Studierenden, ob und inwiefern sich die Grundlagenforschung so steuern lasse, dass Risiken und negative Auswirkungen auf die Gesellschaft begrenzt würden, jedoch ohne die Forschungsfreiheit zu beschneiden.

Einige Studierende äusserten sich auch zu «Critical Thinking» in der Lehre: Sie merkten an, dass Universitäten in der Ausbildung noch mehr Anreize für multidisziplinäres und kritisches Denken setzen sollten.

Kommentare

Noch keine Kommentare