Bioplastik und eine Müllabfuhr für die Weltmeere

Das Umweltproblem Plastik hat erschreckende Ausmasse erreicht und wächst stetig. Die dringende Suche nach Alternativen kommt langsam in Gang, mit einigen vielversprechenden Ansätzen.

Jährlich werden zur Zeit circa 240 Millionen Tonnen Plastikwerkstoffe erzeugt. Doppelt so viel wie noch vor 10 Jahren. Man geht davon aus, dass etwa 6,4 Millionen Tonnen davon pro Jahr im Meer landen (siehe Teil 1 dieses Blogbeitrags: Wundermaterial mit Langzeitfolgen, und [1]). Dies rührt auch daher, dass fast die Hälfte aller aus Plastik hergestellten Gegenstände nur einmal benutzt werden, insbesondere jene aus der Verpackungsindustrie. Weltweit werden circa eine Million Plastiktüten pro Minute verbraucht und zumeist nach einmaliger Benutzung weggeworfen.[2] Kalifornien hat daher in diesem Jahr den Vertrieb von Plastiktüten komplett verboten. Auch andere Regionen der Welt haben Kunststoffsäcke verbannt, wie beispielsweise Bangladesch. Weggeworfene Plastiktüten verstopfen dort immer wieder das Kanalsystem und führen zu Überschwemmungen. Frankreich hat bereits im Jahr 2010 ein Verbot von nicht-kompostierbaren Plastiktüten eingeführt.

Biologische Kunststoffe

Im industriellen Massstab werden Polymere seit über 60 Jahren hergestellt. Plastik hat unsere Welt verändert: kaum ein Produkt, welches nicht auf diesen billigen, einfachen und haltbaren Kunststoff zurückgreift. Doch die lange Haltbarkeit und Resistenz gegenüber natürlichen Abbauprozessen führt zu Umweltproblemen wie der zunehmender Verschmutzung unserer Gewässer und Weltmeere (siehe Teil 1). Daher beschäftigen sich seit einigen Jahren Wissenschaftler weltweit mit der Herstellung von wieder abbaubaren Polymerwerkstoffen.

Polymere müssen nicht automatisch Kunststoffe sein. Auch in der Natur findet man eine ganze Palette solcher langkettiger Verbindungen, zum Beispiel Lignin in Holz, die DNA-Ketten des Erbguts, sowie Proteine. Kunststoffe, welche diese grundlegenden Formationen der Natur mit biologisch hergestellten Monomeren imitieren, erobern zur Zeit die Märkte.

Diese sogenannten Biokunststoffe bilden mittlerweile eine eigene Materialfamilie. Dabei unterscheidet man drei Gruppen: Kunststoffe, deren Einzelbausteine, die Monomere, rein aus Biomasse gewonnen wurden (Mais, Zuckerrohr, Pflanzenöle); solche, die durch rein natürliche Mikro-Organismen biologisch abbaubar sind; oder solche, die beides vereinen. Natürlich ist die dritte Gruppe die wünschenswerteste, jedoch zerfallen auch die rein aus Biomasse hergestellten Polymere in Untergruppen und Fragmente, die weitaus weniger problematisch sind als jene aus erdölbasierten Stoffe.

So gibt es bereits Werkstoffe, welche speziell dafür entwickelt wurden, sich in Meerwasser aufzulösen. Das salzige Milieu hilft dabei. Weil diese Kunststoffe dichter als Wasser sind, treiben sie nicht an der Oberfläche , sondern sinken ab und lösen sich innert Tagen auf. Ihre Zerfallsprodukte sind Kohlenwasserstoffe, Milchsäure und Wasser.

Solch innovative Ansätze mit natürlichen Ausgangsmaterialien für die Herstellung von Kunststoffen könnten die Umweltverträglichkeit von Plastikwerkstoffen erheblich verbessern. Allerdings gibt es auch kritische Stimmen: Wenn Landwirte zunehmend Anbauflächen für die Produktion von Ausgangsmaterialien von Biokunststoff verwenden, fehlen diese für die Bereitstellung von Nahrungsmitteln. Eine Thematik, die bei einer stetig wachsenden Erdbevölkerung nicht unerheblich ist. Biokunststoffe können jedoch auch aus organischen Abfallprodukten hergestellt werden, eine engere Zusammenarbeit der einzelnen Industriezweige könnte hier Synergien schaffen.

Recycling und Downcycling

Generell sind viele der gängigen Kunststoffe wiederverwendbar. Bei rezyklierbaren Plastikwerkstoffen verfolgt man den Ansatz, die verwendeten Polymere zum Beispiel durch Änderung des pH-Wertes, UV-Bestrahlung oder durch Wärmezufuhr zurück in ihre reinen Bausteine zu zerlegen. Diese lassen sich dann wieder zum gleichen Produkt verarbeiten. Dazu muss man diese Kunststoffe jedoch in Reinform sammeln oder aus anderen Plastikabfällen heraus sortieren.

Leider ist das aufwendig und daher die Ausnahme: Nur ein geringer Prozentsatz der Kunststoffe wird so rezykliert. Viel gängiger ist die Methode des «Downcyclens». Hierbei werden Plastikabfälle verschiedenster Arten gemischt. Die niedrigere Qualität der Materialeigenschaften nimmt man dabei in Kauf. So hat sich in letzter Zeit ein ganzer Industriezweig darauf spezialisiert Holzabfälle und Plastikabfälle zu neuen Kompositen zu verschmelzen, welche als Plastic-Wood oder WPC (Wood-Plastic-Composite) bekannt sind. Auch finden sich immer mehr PET Fasern in Kleidungsstücken und Schlafsäcken. Käuferinnen und Käufer solcher Waren agieren in dem guten Glauben, etwas für die Umwelt zu tun. Jedoch enthalten PET Materialien Giftstoffe wie Antimon, Rückstände von chemischen Katalysatoren, UV-Stabilisatoren und Weichmacher, welche niemals dazu gedacht waren, mit menschlicher Haut in Kontakt zu kommen [3].

Putzkolonne für die Weltmeere

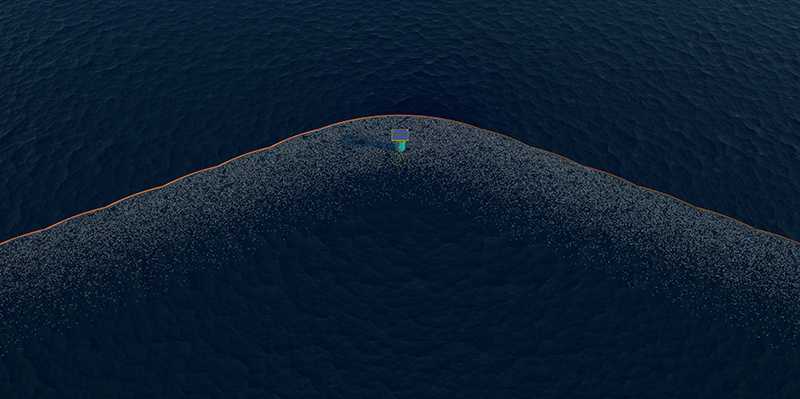

Einen anderen Ansatz verfolgt der 20-jährige Boyan Slat aus den Niederlanden. Er hat ein System entwickelt, mit dem sich an der Oberfläche der Weltmeere treibender Plastikmüll wieder einfangen lässt, bevor er zu einer Gefahr für unsere Umwelt wird. Sein System beruht auf einer Anlage mit zwei jeweils 50 Kilometer langen, aufblasbaren Fangarmen, welche in einem V-Winkel angeordnet sind. Diese Arme leiten auf dem Wasser treibenden Plastikmüll in die Spitze des V, und sammeln ihn dort in einem Auffangbecken. Dieses ist fest auf dem Meeresboden verankert und muss acht Mal im Jahr geleert werden.

Um den gesamten Müll auf unseren Weltmeeren einzufangen, braucht man laut Slat 24 solcher Anlagen – so platziert, dass Meeresströmungen den Müll früher oder später in die Arme dieser Reinigungssysteme treiben. Das Kostenvolumen für die 24 Anlagen schätzt der junge Erfinder auf etwa 6 Milliarden Euro. Verglichen mit anderen Konzepten, so seine Aussage, eine eher geringe Summe. Zur Zeit testet er mehrere Pilotanlagen, unter anderem im Hafen von Rotterdam, die er mit einer externe Seite Crowdfunding-Kampagne finanziert hat [4]. Innerhalb kürzester Zeit hat er zwei Millionen Euro gesammelt und ein internationales Team aufgebaut aus Biologen, Ozeanologen, Geologen und anderen Enthusiasten, die seine Idee unterstützen wollen.

Im Laufe der Zeit und seit den ersten Veröffentlichungen seiner Ideen und Testläufen musste er jedoch auch schon viel Kritik einstecken. Vor allem bezweifelten viele Experten die Langlebigkeit der Konstruktion. Denn durch Algenbefall könnten sich die vorgeschlagenen aus Kunststoff bestehenden Materialien schnell zersetzen. Slat hat darauf reagiert und die Konstruktion verbessert und haltbarer gemacht, so dass sie den rauen Anforderungen auf hoher See auch tatsächlich standhalten kann. Bis Ende 2015 möchte er noch weitere Daten sammeln in den Müllstrudeln unserer Welt, um dann die erste grossmassstäbliche Anlage zu installieren [5].

Weiterführende Informationen

[1] siehe Plastic Planet: externe Seite Generation Plastik? eine Übersicht

[2] siehe EcoWatch: externe Seite 22 Facts About Plastic Pollution (And 10 Things We Can Do About It)

[3] siehe McDonough, William und Michael Braungart (2002). "Cradel to Cradel: Remaking the Way We Make Things", North Point Press, New York City, USA

[4] siehe Video: externe Seite How the oceans can clean themselves: Boyan Slat at TEDxDelft (Youtube)

[5] Lara Sogorski (2013): externe Seite 19-Jähriger will Meere vom Plastikmüll befreien, Wirtschaftswoche Green

Kommentare

Boyan Slat ist mein Held. Was er auf die Beine gestellt hat ist sehr inspirierend und macht Hoffnung. Ich habe ihn persönlich kennengelernt und bin überzeugt davon, dass er mit seinem Projekt Erfolg haben wird. Ein Beispiel von biologisch abbaubarem Kunstoff der sogar aus Abfall hergestellt wird ist MangoMaterial http://mangomaterials.com/call_made. Dies ist ein vielversprechendes dezentrales Konzept der Kunstoffherstellung.

Bioplastik als Plastikersatz und das Reinigen der Weltmeere von Plastik sind zwei Lösungsvorschläge, die neue Geschäftsfelder im Bereich Green Economy eröffnen. Deshalb stossen sie auf reges Interesse, denn so kann man auch mit dem Plastikmüll noch ein Geschäft machen. Die Alternative dazu sind Verbote und Strafen oder eine Bepreisung gemäss Verursacherprinzip. In diese Kategorie gehört auch die Carbon-Tax oder allgemein die Idee die Emissionen von Kohlendioxid kostenpflichtig zu machen. Dieser zweite Ansatz ist potenziell wirksamer, da er an der Quelle ansetzt, also bei der CO2-Emission respektive dem Einleiten von Plastik in Gewässer. Doch er ist wesentlich weniger populär und zudem schwieriger durchzusetzen, da er nur Sinn macht, wenn alle Länder mitmachen. Ich behaupte aber, dass man letztlich nicht daran vorbeikommt, die CO2-Emissionen zu bepreisen und das Einleiten von Plastik in Gewässer zu bestrafen, weil die Lösungen wie die Förderung der Erneuerbaren (im Klimabereich) oder die Förderung von Bioplastik nur begrenzte Wirkung haben. Dass Bioplastik nicht nur in ein paar Vorzeigeländern sondern weltweit eingesetzt wird, ist eher unwahrscheinlich.

In erster Linie muß sich wohl jeder an die eigene Nase fassen und Systeme entwickeln um Plastikverpackungen einzusparen. Ich finde es erschreckend wie viele Menschen selbst in den Biomärkten ihr Gemüse in Plastik statt Papierbeutel tun. Käse und Wurst kann man auch frisch an der Theke kaufen anstatt in Plastikschalen. Einfach ein bisschen über die Wirkung der eigenen Handlungen nachdenken und dementsprechend Handeln würde auch zu Ressourceneinsparungen führen. In Berlin und Kiel gibt es anscheinend schon Supermärkte die ganz ohne Plastik auskommen. Beim einkaufen einen Rucksack und ein paar Jutebeutel dabei zu haben hilft weiter. Gerade wenn man sein Gemüse offen kauft kann man seinen Verbrauch an Plastik deutlich reduzieren. Die Idee von Boyan Slat ist jedenfalls großartig und das Problem mit dem Plastik in den Weltmeeren lässt sich immerhin verkleinern.

269,000 Tonnen Plastik treiben in den Weltmeeren. Das scheint zuerst viel, ist aber sehr wenig wenn man es auf den Plastikabfall pro Person herunterbricht. Bei 7 Milliarden Menschen sind es gerade 38 Gramm Plastik pro Person, welches ins Meer gelangt. Solche 38 Gramm könnten auch von mir stammen obwohl ich in der Schweiz fernab vom Meer wohne. Fazit: Die Zeiten wo der Mensch sich nicht um seine Hinterlassenschaft und sein Abfälle kümmern muss sind definitiv vorbei. Im Anthropozän ist der Mensch für fast alles mitverantwortlich was auf der Erde passiert - und er muss diese Verantwortung wahrnehmen indem er die Dinge unter Kontrolle bringt.

genau, bringen wir den Schaden erstmal unter Kontrolle bevor wir noch mehr produzieren. Wie waere es jetzt gleich zu beginnen: https://www.kickstarter.com/projects/midwayfilm/join-the-midway-film-projectcall_made

Wie viel Plastik schwimmt denn nun in den Meeren? sind es: "Fast 270‘000 Tonnen Kunststoffmüll treibt in den Weltmeeren." oder "6,4 Millionen Tonnen davon pro Jahr im Meer landen" (von 240 Millionen Tonnen/Jahr produziert) Nach dem Guardian stimmt die erste Zahl: The vast amount of plastic, weighing 268,940 tonnes, includes everything from plastic bags to fishing gear debris. http://www.theguardian.com/environment/2014/dec/10/full-scale-plastic-worlds-oceans-revealed-first-time-pollutioncall_made (Aber Vorsicht, wer behauptet diese Zahl auf 5 Stellen genau zu kennen, hat wohl selber wenig Ahnung.) Nach der Weltbank soll der jährliche Abfall bis 2025 weiter um fast einen Faktor 2 steigen. Vielleicht sollte man unser System hinterfragen!

Die beiden Studien beziehen sich auf unterschiedliche Dinge. Viele Plastikgegenstände, die ins Meer gespült werden, werden auch wieder an Küsten angespült (Plastic Planet). Die Studie der Gruppe Ericson bezieht sich auf im Wasser treibende und schwimmende Plastikteilchen.

Nein, unser System benötigt genauso einen Stock an Grundmaterialien wie es ihn in der Natur gibt. Zu diesem Grundstock an Materialien gehören inzwischen neben Metallen auch Kunststoffe. Kunststoffe wie Polyäthylen sind eigentlich harmlos. Ihr einziges Problem ist der langsame Abbau. In zunehmend geschlossenen Stoffkreisläufen, die wir in Zukunft ohnehin brauchen, gelangen Kunststoffe gar nicht erst ins Meer.

Kunststoffe, die ins Meer gelangen sollten sich dort auflösen - das scheint mir eine gute Idee. Solche Stoffe können biologisch oder auch synthetisch erzeugt werden. Sicher sollten nicht riesige Landflächen für den Anbau von Biokunststoffen verwendet werden. Andererseits ist der am weitesten verbreitete Kunststoff in der Verpackungsindustrie, Polyäthylen, eigentlich ein guter Stoff. Nur der langsame Abbau ist ein Problem. Warum nicht per Genmanipulation ein wasserliebendes Bakterium herstellen, welches Polyäthylen abbauen kann und es dann in die Freihheit enttlassen?

Es gibt bereits Mikroben, die Polyäthylen abbauen können. Nur sind sie nicht so effizient und sie bevorzugen ein anderes Milieu, als es in den Weltmeeren vorherrscht. http://www.acs.org/content/acs/en/pressroom/presspacs/2014/acs-presspac-december-3-2014/gut-bacteria-from-a-worm-can-degrade-plastic.htmlcall_made

"Warum nicht per Genmanipulation ein wasserliebendes Bakterium herstellen, welches Polyäthylen abbauen kann und es dann in die Freihheit entlassen?" noch ein Dr. Strangelove in action ..? Nein Danke