Manche mögen‘s noch heisser

Auf Island erbohrten Wissenschaftler extrem heisses Wasser, mit dem sich die geothermische Stromproduktion vervielfachen liesse. ETH-Erdwissenschaftler konnten nun erstmals dessen Entstehung realitätsnah simulieren. Sie prognostizieren, dass derartige Vorkommen in Vulkangebieten verbreitet sind.

Auf Island wird geothermische Energie schon seit Jahrzehnten zur Stromproduktion genutzt. Dafür erbohrt man unterirdische Heisswasserquellen, die zwischen 250 und 350 Grad Celsius erreichen, und in ein bis zwei Kilometer Tiefe liegen. Diese Quellen entstehen, wenn im Grundgestein eingeschlossene Magmakörper Grundwasser aufheizen

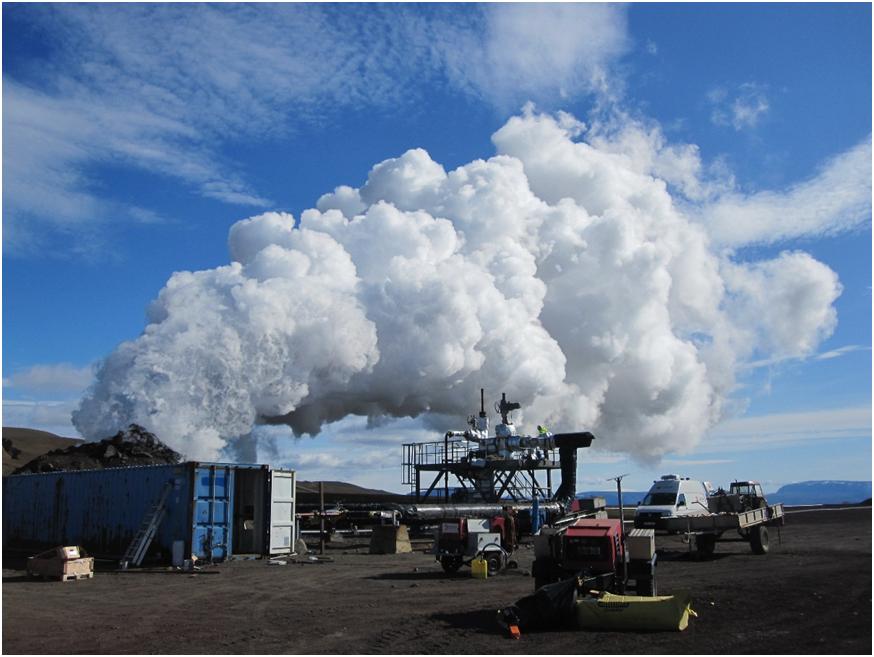

Auf der Suche nach geothermalen Reservoirs, die noch heisser sind und damit mehr Energie liefern, bohrten isländische Forscher des «Iceland Deep Drilling Project» (IDDP) 2008 auf dem Vulkanfeld Krafla ein Loch, das fünf Kilometer in die Erde hineinreichen sollte. In zwei Kilometern Tiefe blieb der Bohrer jedoch stecken. Auch eine zweite Bohrung verfehlte ihr Ziel. Der Grund: der Bohrkopf stiess auf eine sogenannte Magma-Intrusion. Als Intrusion bezeichnen Geologen aufsteigende zähflüssige Magmamassen, die im Grundgestein steckenbleiben statt an der Oberfläche auszubrechen.

Reservoir mit überkritischem Wasser angebohrt.

Direkt über der Magmakammer entdeckten die Forschenden jedoch ein bisher einzigartiges geothermales Reservoir: Wasser, das Temperaturen von 450 Grad erreicht, was Wissenschaftler als überkritisch bezeichnen.

Überkritisch ist Wasser bei Temperaturen von mehr als 374 Grad. Dann verhält es sich wie eine Mischung aus Gas- und Flüssigphase. Diese Phasen lassen sich nicht mehr voneinander trennen und unterscheiden. Es entsteht ein Fluid, das die Dichte einer Flüssigkeit haben kann und gleichzeitig so leicht wie Gas strömt.

Die Wärmeenergie, welche dieses überkritische, von der Magma-Intrusion aufgeheizte Wasser enthielt, würde reichen, um aus einem einzigen Bohrloch 35 Megawatt elektrische Leistung zu erzeugen. Zum Vergleich: Heutige normale Geothermie-Bohrlöcher liefern eine Leistung von 3 bis 5 Megawatt und man muss eine ganze Reihe zusammenschalten, um ein Kraftwerk von 50 bis 100 Megawatt zu betreiben. Bei Kosten von mehreren Millionen Dollar pro Bohrloch wäre die Nutzung überkritischen Geothermalwassers also ausgesprochen attraktiv.

Zwei Jahre nach der Entdeckung dieser ungewöhnlichen Energiequelle begann das IDDP-Konsortium mit Experimenten am Bohrloch. Doch trotz neuer Erkenntnisse blieb vor allem im Dunkeln, wie das Vorkommen entstand, ob es eine einzigartige Laune der Natur war oder ob solche Reservoire weiter verbreitet sind als bisher angenommen.

Blick in den Untergrund dank Computermodell

Mit einem neuen Computermodell simulierten deshalb drei ETH-Erdwissenschaftler dieses ungewöhnliche Geothermiesystem. Damit können sie nun erklären, wie es entsteht, welche Bedingungen es braucht und wo allenfalls weitere solche Systeme liegen könnten. Die Resultate und die Modellierungen wurden soeben in der Fachzeitschrift Nature Communications veröffentlicht.

«Die Simulationen bilden das Verhalten dieses Reservoirs realitätsnah ab, obwohl wir das Modell so einfach wie möglich hielten und nur sehr wenige Parameter einbauten», sagt Thomas Driesner, Privatdozent am Institut für Geochemie und Petrologie der ETH Zürich. Umso erfreulicher sei, dass die Simulationen das wiedergegeben hätten, was die IDDP-Forscher am Bohrloch beobachteten.

Gesteinsdurchlässigkeit entscheidend

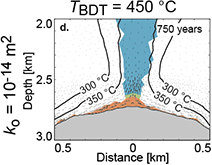

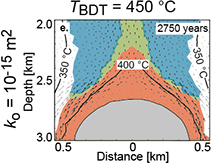

Die rund 1000 Grad heisse Magma-Intrusion ist für Wasser komplett undurchlässig. Mit den Simulationen konnte Driesners Doktorand Samuel Scott aufzeigen, dass ein wesentlicher Faktor, der zur Bildung solcher Geothermie-Reservoirs führt, die Durchlässigkeit des Umgebungsgesteins ist. Ist der Fels gut durchlässig, kann Wasser ohne Widerstand nach oben strömen. Dadurch transportiert es Wärme rascher ab, der Magmakörper kühlt rascher aus. Ist die Durchlässigkeit des Gesteins hingegen klein, dann staut sich das Wasser oberhalb der Intrusion, es erhitzt sich stärker, mitunter über den kritischen Punkt hinaus. Zudem bleibt bei «schlechtem» Wärmetransport die Magmakammer länger heiss.

Basalt als ideale «Brutstätte»

Entscheidend ist aber die Durchlässigkeit in unmittelbarer Nähe des Magmas. Dort, bei hohen Temperaturen, beginnen Gesteine, sich unter dem herrschenden Druck plastisch zu verformen. Risse und Spalten, durch die das Wasser fliessen könnte, schliessen sich. Bei welchen Temperaturen das passiert, bestimmt somit, wie heiss das Wasser werden kann. Die Temperatur dieses Übergangs zu plastischem Verhalten hängt von der Gesteinsart ab. So wird Basalt, ein typisches Vulkangestein, bei Temperaturen um 500 bis 800 Grad plastisch und undurchlässig, während das beim siliziumreicheren Granit bereits bei 350 Grad geschieht.

Besteht das Nebengestein aus Basalten, sind die Chancen also hoch, dass sich ein solches Geothermiereservoir ausbilden könne. «In vulkanischen Gebieten wie Island, Neuseeland oder Japan sind solche Wärmereservoirs deshalb wohl häufiger zu finden als bisher angenommen», folgern die ETH Forscher aus den Modellrechnungen.

Modell hilft bei Reservoirsuche

Das Modell zeigt, wie die verschiedenen geologischen Faktoren Gesteinsdurchlässigkeit, Umgebungsgestein und dessen Übergangstemperatur zu plastischem Verhalten, sowie die Tiefe der Intrusion zusammenspielen müssen, um optimale Reservoirbedingungen zu schaffen. Diese Erkenntnis hilft, ein solches Reservoir von sehr heissem Wasser gezielt zu suchen.

«Das Modell gibt uns einige Ideen, nach welchen Kriterien sich solche Zonen entwickeln und woran man sie erkennen kann», führt Driesner weiter aus. Natürliche Situationen seien zwar sicherlich komplexer, aber mit ihrem Modell habe man nun ein gutes Werkzeug, um die Suche nach solchen Energiequellen zu erleichtern.

Die Forscher sind nun daran, die Methode zu erweitern. Im Rahmen eines vom SNF geförderten Sinergia-Projekts wollen sie in enger Zusammenarbeit mit Geophysikern herausfinden, ob diese Reservoirs auch mit seismischen Verfahren aufzuspüren sind.

Das ETH-Forschungsteam ist Teil einer internationalen Zusammenarbeit, in der sich Forschende und Praktiker aus der Schweiz, Neuseeland, Australien, den USA und Island austauschen, um die Entwicklung geothermischer Verfahren voranzutreiben. In der Schweiz fliessen Erkenntnisse aus dieser Zusammenarbeit auch in nationale Initiativen wie zum Beispiel das von der ETH geleitete Kompetenzzentrum externe Seite SCCER-SoE ein. So werden die verwendeten Simulationsmethoden an die Erfordernisse von Geothermieprojekten im – nichtvulkanischen – Schweizer Untergrund angepasst.

Weiterbohren auf Island

Island liegt auf dem mittelatlantischen Rücken, der Nahtstelle, an der der eurasische und der amerikanische Kontinent auseinanderdriften. An dieser Nahtstelle ist die Erdkruste unter Island teilweise nur gerade sechs Kilometer dünn, sodass Magma aus dem Erdmantel leicht an die Oberfläche gelangt und Vulkanismus weit verbreitet ist.

Auf der isländischen Nahtstelle vermutet Driesner weitere Intrusionskörper, die von einem Reservoir von überkritischem Wasser umgeben sein könnten und deshalb für die Energiewirtschaft potenziell von Interesse sind. Die Isländer werden demnächst eine zweite Probebohrung vornehmen, und zwar auf der Halbinsel Reykjanes. Dort dringt gemäss dem Forscher jedoch Meerwasser in den Untergrund, was die Eigenschaften des überkritischen Wasser komplett verändert. Ihr Modell stimme unter diesen Bedingungen nur bedingt. Samuel Scott hat für das nächste Kapitel seiner Doktorarbeit deshalb bereits damit begonnen, das Modell anzupassen, um den Faktor Salzwasser berücksichtigen zu können.

Literaturhinweis

Scott S, Driesner T, Weis P. Geologic control on supercritical geothermal resources above magmatic intrusions. Nature Communications 2015. DOI externe Seite 10.1038/ncomms8837

Kommentare

Noch keine Kommentare