Die Treibhausgasflüsse Europas messen und verstehen

Erstmals errichten europäische Umweltforscher gemeinsam ein standardisiertes Netz von Messstationen, um Treibhausgas- konzentrationen und -flüsse über die nächsten 20 Jahre zu beobachten. Die Daten sind öffentlich zugänglich und erlauben es, die europäische Treibhausgasbilanz genau zu bestimmen und das globale Klimasystem besser zu verstehen.

Messungen von Treibhausgasen (THG) in der Atmosphäre sowie in terrestrischen und marinen Ökosystemen trugen im letzten Jahrhundert stark zum Verständnis unseres Erdsystems bei. Dennoch ist der globale Treibhausgaszyklus noch nicht restlos verstanden. Aufgrund der noch lückenhaften Beobachtungsinfrastruktur und der fehlenden Standardisierung sind zusammenhängende Messdaten rar. Ein erster Schritt hin zu standardisierten Messungen in Europa erfolgt nun mit dem «Integrated Carbon Observation System», kurz ICOS genannt [1] [2].

Standardisierte THG-Messungen in ganz Europa

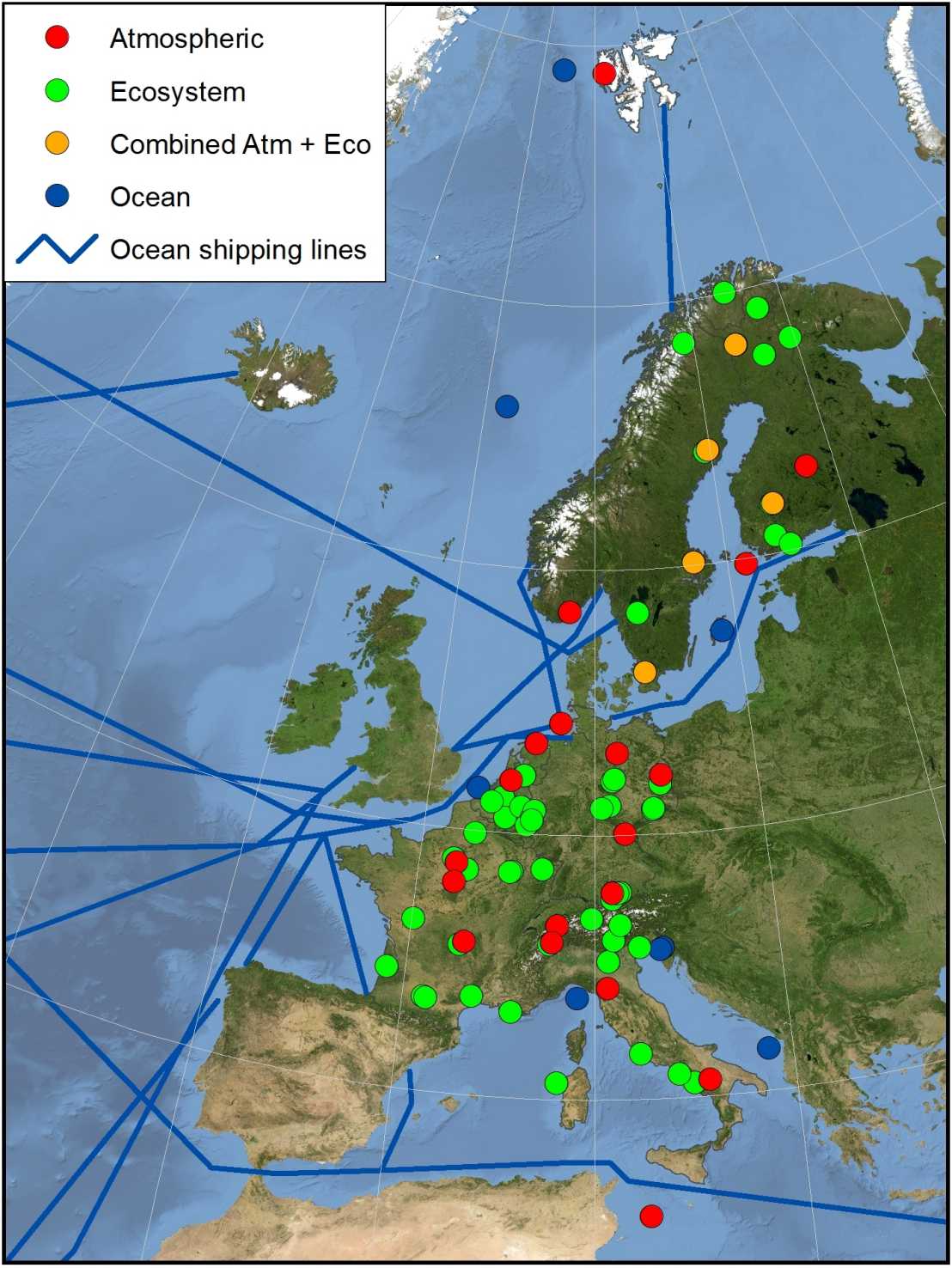

Das «Integrated Carbon Observation System» ist eine europäische Forschungs- infrastruktur (Research Infrastructure RI [3]), die langfristig (über 20 Jahre hinweg) standardisierte Messungen des Kohlenstoffkreislaufs, der Treibhausgaskonzentrationen und der damit verbundenen Klimagasflüsse ermöglicht. Das Ziel: Die gesamteuropäische THG-Bilanz und entsprechende Einflussgrössen zu quantifizieren. Die ICOS-Forschungsinfrastruktur misst in der Atmosphäre, über Land und im Ozean, und verwendet dazu Messtürme von der Arktis (Spitzbergen) bis zum Mittelmeer (Lampedusa), aber auch Meeresplattformen und Schiffe im Nordatlantik, im Mittelmeer und in der Ostsee.

Auf diese Weise will die ICOS-Forschungsinfrastruktur im Bereich Treibhausgase Massstäbe setzen, die sich durchaus mit den langfristigen Lufttemperaturmessungen der Weltorganisation für Meteorologie (WMO) vergleichen lassen. Um alle europäischen Messdaten zusammenzuführen, verfolgt man sowohl Bottom-up- (Klimagasflussmessungen am Boden) als auch Top-down-Ansätze (Messungen der THG-Konzentration in der Atmosphäre und Inversionsmodelle). ICOS stellt die gesammelten Daten allen Organisationen, Wissenschaftlern und Interessierten über ein zentrales Portal (genannt «Carbon Portal») [4] kostenlos zur Verfügung.

Ins Leben gerufen wurde die ICOS-Forschungsinfrastruktur von Finnland, Schweden, Norwegen, Deutschland, Frankreich, Belgien und Italien; auch die Schweiz ist von Anfang an als Gründungsmitglied mit Beobachter- status dabei. Weitere Länder wie die Niederlande, das Vereinigte Königreich und die Tschechische Republik stehen kurz vor dem Beitritt.

Der Schweizer Beitrag zu ICOS

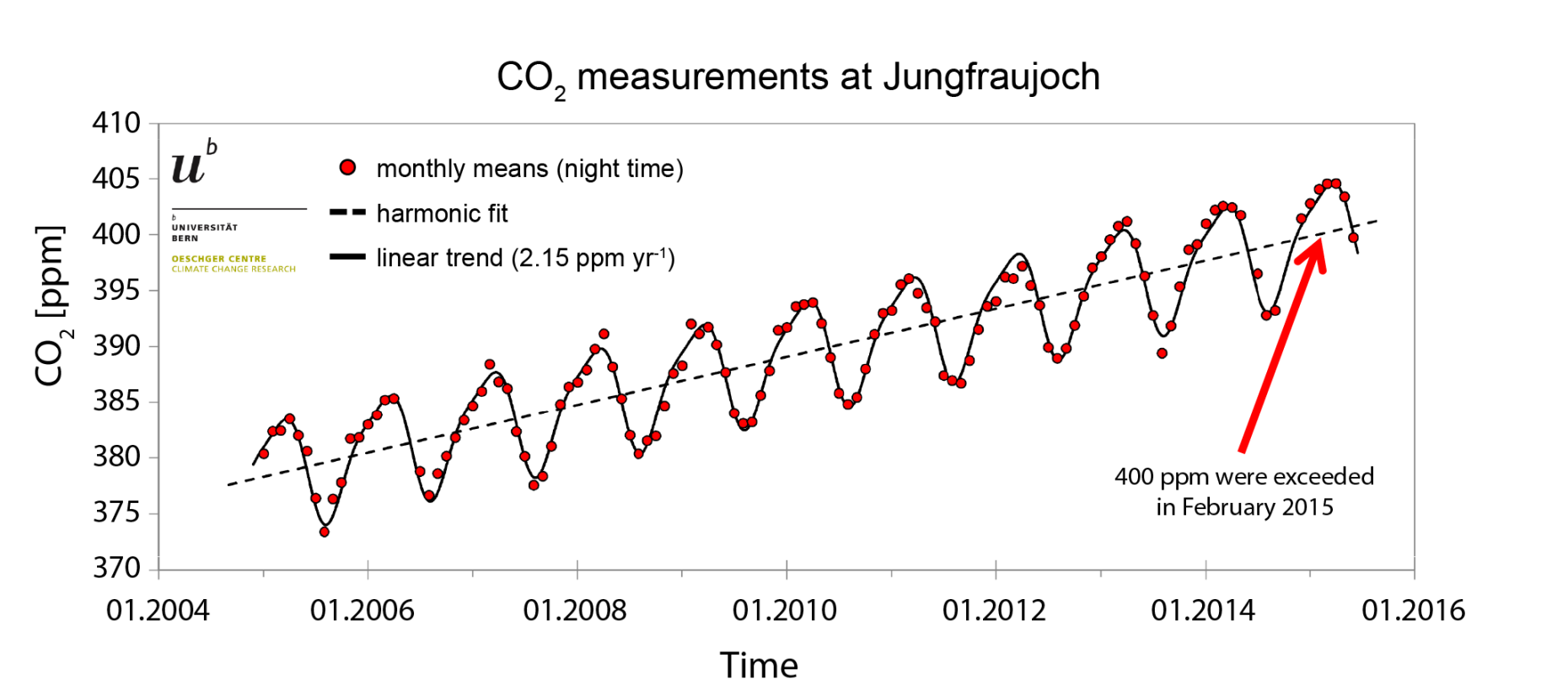

ICOS Schweiz (externe Seite ICOS-CH) ist der Schweizer Beitrag zu dieser europäischen Forschungsinfrastruktur, wobei die THG-Messungen an zwei einzigartigen Standorten erfolgen: am Jungfraujoch (Atmosphärenmessstation) und im Davoser Seehornwald (Ökosystemmessungen). Folgende Institutionen arbeiten unter ICOS-CH zusammen: die ETH Zürich, die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (EMPA), die Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft (WSL), das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie (MeteoSchweiz) sowie die Universitäten Bern und Basel.

Warum braucht es eigentlich Langzeit-Messungen von THG?

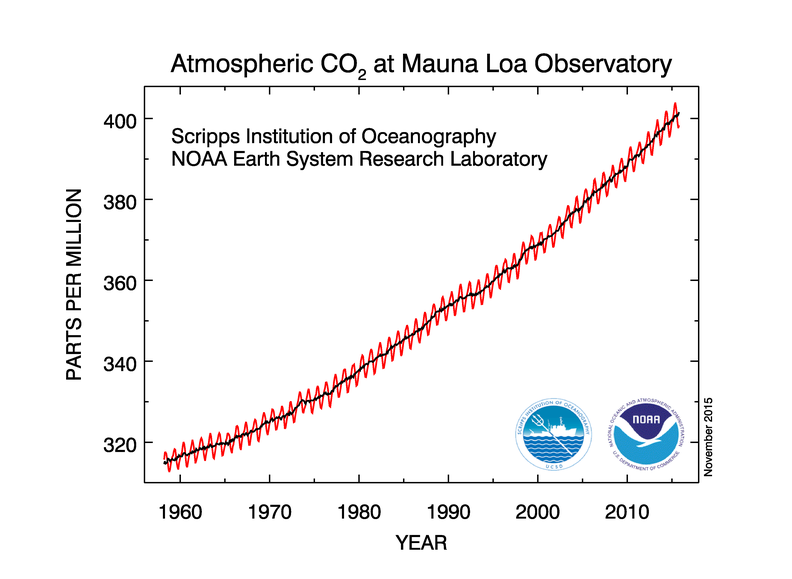

Das wahrscheinlich prominenteste Beispiel für langfristige atmosphärische CO2-Erhebungen sind die kontinuierlichen Messreihen der meteorologischen Forschungsstation Mauna Loa auf Hawaii seit Ende der 1950er-Jahre.

Diese Kurve kommt häufig zu Einsatz, um den direkten Zusammenhang zwischen der steigenden THG-Konzentration in der Atmosphäre und der globalen Erwärmung aufzuzeigen. Ähnliche Aufzeichnungen, die jedoch weniger weit zurückreichen als die Mauna-Loa-Daten, gibt es von Schweizer Messungen auf dem Jungfraujoch. Diese Daten verdeutlichen nicht nur den langfristigen Anstieg der THG-Konzentrationen, sondern zeigen auch schön deren jahreszeitliche Schwankungen. Die Unterschiede im Jahresverlauf ergeben sich, weil insbesondere auf der Nordhalbkugel im Sommer CO2 über die Photosynthese aufgenommen und im Winter freigesetzt wird.

Es gibt viele weitere Beispiele solcher Erhebungen vor Ort («in-situ»), die detailliert Aufschluss über globale, kontinentale und regionale CO2-Flüsse geben. So zeigten atmosphärische und ökosystemische Untersuchungen – ähnlich wie jene der Grassland Sciences Group der ETH Zürich –, dass zwischen 7 und 12 Prozent der anthropogenen europäischen Treibhausgasemissionen wieder über die Photosynthese in die Biosphäre gelangen [5]. Feldmessungen konnten ferner die Auswirkungen extremer Klimaereignisse (wie der Hitzewelle 2003 in Europa) auf den Kohlenstoffzyklus von Ökosystemen beziffern [6] und die Stärke von Senken (Wiesen und Wälder) in Europa bestimmen [7].

Kohlenstoffkreislauf: Was wir noch nicht wissen

Mittlerweile ist ziemlich genau bekannt, wie viel Kohlenstoff in Form von CO2 und CH4 durch anthropogene Aktivitäten (wie Stromerzeugung und Industrie) in die Atmosphäre gelangt, und wie viele Spurengase von terrestrischen und aquatischen Ökosystemen freigesetzt oder aufgenommen werden. So wissen wir, dass etwa ein Drittel des freigesetzten Kohlenstoffs in der Atmosphäre verbleibt, und ein weiterer Drittel ins Meer gelangt. Das verbleibende Drittel landet – höchstwahrscheinlich – im terrestrischen Ökosystem und wird daher oft als «fehlende Senke» (the missing sink) bezeichnet: Tatsächlich wissen wir heute noch nicht genau, wo und wie dieses fehlende Drittel in den Kohlenstoffkreislauf gelangt. Mögliche Kandidaten sind die Wälder der gemässigten Klimazonen und die Tropen. Hier klafft also eine Lücke in unserem Wissen über den Kohlenstoffkreislauf – insbesondere fehlen uns exakte Angaben zur relativen Stärke von Quellen und Senken im Verlauf der Zeit.

Ein umfassender Messansatz ist notwendig

Viele der heute verfügbaren THG-Datensätze beruhen auf Beobachtungen einzelner Forschungsgruppen oder lose organisierter Forschungsnetze, die ihre Erhebungen in grossen Datenbanken zur Verfügung stellen [8]. Allerdings erfolgen diese Messungen meist im Rahmen kurzer Projekte mit jeweils unterschiedlichen Fragestellungen, was zu fragmentierten und unterbrochenen Messreihen führt, deren Daten sich oft nicht vergleichen lassen. Ich habe selbst an mehreren solchen Projekten weltweit mitgearbeitet, die sich jeweils auf ganz bestimmte Ökosysteme konzentrierten. Oft sind diese Standorte schwer zugänglich und erfordern grosse Anstrengungen, um entsprechende Messungen einzurichten. Nach nur ein bis zwei Jahren werden die Messinstrumente meist wieder abgebaut und zurück ins Labor gesandt, da für weitere Forschung die Gelder fehlen. Langzeitmessungen, wie sie Rothamsted Research [9] seit 170 Jahren für die Landwirtschafts- forschung bereitstellt, gibt es im Bereich Klimagase bisher nicht. Projekte wie die Forschungsinfrastruktur ICOS sind deshalb notwendig, um die europäische Treibhausgasbilanz exakt zu bestimmen und zu verstehen.

Weiterführende Informationen

[1] Integrated Carbon Observation System externe Seite ICOS

[2] Die ICOS-Pressemitteilung ist verfügbar unter ICOS-CH

[3] externe Seite Research infrastructures (RI) are facilities, resources and related services used by the scientific community to conduct top-level research in their respective fields. Their development has been coordinated through the European Strategic Forum on Research Infrastructures (ESFRI) since 2004.

[4] Das externe Seite Carbon Portal

[5] I. A. Janssens et al., Europe's terrestrial biosphere absorbs 7 to 12% of European anthropogenic CO2 emissions. Science 300, 1538-1542 (2003).

[6] P. Ciais et al., Europe-wide reduction in primary productivity caused by the heat and drought in 2003. Nature 437, 529-533 (2005).

[7] E. D. Schulze et al., Importance of methane and nitrous oxide for Europe's terrestrial greenhouse-gas balance. Nature Geoscience 2, 842-850 (2009).

[8] Predominant examples are the externe Seite FLUXNET network from the ecosystem community, the WMO supported externe Seite Global Atmosphere Watch program running standardized observations sites globally and the “Surface Ocean CO2 Variability and Vulnerability” network from the ocean research community (externe Seite SOCAT).

[9] externe Seite Rothamsted Experimental Station

Kommentare

Ich möchte für eine private Studie CO2-Daten beziehen, finde Online jedoch keine geeignete Stelle, welche diese für die letzten 10 - 30 Jahre, sowie aktuelle Messungen zur Verfügung stellt. Hintergrundgedanke ist, die Messwerte mit den Sonnenaktivitäten der letzten 30 Jahre zu vergleichen. Parallel zu den vulkanischen Aktivitäten im gleichen Zeitraum. Gibt es eine Möglichkeit, aktualisierte Daten downloaden zu können? Die Stadt Zürich bietet zwar Daten an, jedoch ohne CO2. Besten Dank für Ihre geschätzte Info. René Funk

"Mittlerweile ist ziemlich genau bekannt, wie viel Kohlenstoff in Form von CO2 und CH4 durch anthropogene Aktivitäten (wie Stromerzeugung und Industrie) in die Atmosphäre gelangt." Wie viel kommt eigentlich von unserer Mobilität (scheint ja ein Taboo zu sein). Und ja, wo wir schon beim Verursacherprinzip sind und Armut beseitigen wollen... und das Klima nicht verändern wollen... ``Wenn sie das Brot nicht bezahlen können dann sollen die eben Kuchen essen.." Heute kam diese Oxfam Meldung (nichts neues aber trotzdem:) Laut der Hilfsorganisation Oxfam verursache die ärmere Hälfte der Weltbevölkerung nur zehn Prozent der klimaschädlichen Treibhausgase. http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/gates-will-sieben-milliarden-dollar-fuer-saubere-energie-investieren/story/11337273call_made

Warum wird eigentlich so viel Forschungs-Energie auf CO2 eingesetzt mit massiver Publizität? Methan aus der Landwirtschaft, bedingt durch die Fleischwirtschaft ist doch ein mindestens so schlimmes Treibhausgas, das drastisch reduziert werden müsste.

1 Tonne Methan trägt 25 mal so stark zur globalen Erwärmung bei wie 1 Tonne CO2. Häufig sind Angaben zu Treibhausgasemissionen auch in "t CO2-äquivalent" angegeben. Dies berücksichtig dann die Schädlichkeit der verschiedenen Gase. Ich denke, dass einfach so viel mehr CO2 ausgestossen wird, dass es immer noch den Grossteil zur globalen Erwärmung beiträgt und dass daher auf CO2 fokussiert wird. Beispiele: die Treibhausgasemissionen in Deutschland: https://www.umweltbundesamt.de/themen/klima-energie/klimaschutz-energiepolitik-in-deutschland/treibhausgas-emissionen/die-treibhausgasecall_made und Treibhausgasemissionen in der Schweiz: http://www.bafu.admin.ch/klima/13879/13880/14486/index.html?lang=de&call_made;download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCHeXt2hGym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--