Mädchen müssen mit schlechteren Physik-Noten rechnen

Physiksekundarlehrer und Physiksekundarlehrerinnen mit wenig Berufserfahrung benoten Mädchen bei gleicher Leistung deutlich schlechter als Knaben. Diesen Schluss zieht eine ETH-Lernforscherin aus einer Studie, die sie in der Schweiz, in Deutschland und Österreich durchführte.

Stellen Sie sich vor, Sie sind eine Schülerin und beantworten in einer Physikprüfung eine Frage genau gleich wie ein männlicher Klassenkamerad, erhalten dafür aber eine deutlich schlechtere Note. Genau dies kommt regelmässig vor, wie sich aus einer Untersuchung von Sarah Hofer, Wissenschaftlerin in der Gruppe von ETH-Professorin Elsbeth Stern, schliessen lässt.

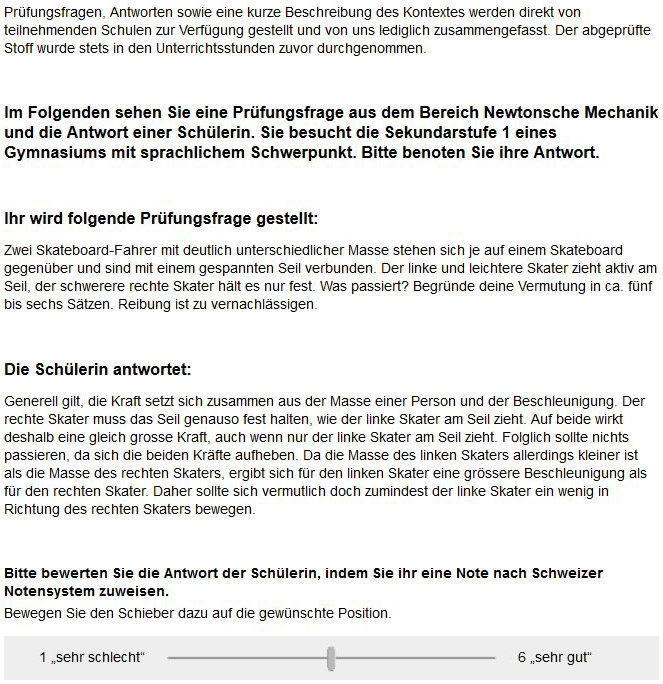

Hofer bat Physiklehrerinnen und Physiklehrer der Sekundarschule, in einem Online-Test eine Prüfungsantwort zu benoten. Sie legte den 780 Teilnehmenden aus der Schweiz, aus Deutschland und Österreich dieselbe Frage aus dem Bereich der klassischen Mechanik und die genau gleich formulierte – nur zum Teil korrekte – fiktive Schülerantwort vor. Die ETH-Wissenschaftlerin variierte im Versuch jedoch eine kurze einleitende schriftliche Erklärung: Die eine Hälfte der Versuchsteilnehmenden ging daher davon aus, dass sie die Antwort «einer Schülerin» zu benoten hätten, die andere Hälfte die «eines Schülers». Über die Absicht ihrer Studie liess Hofer die Teilnehmenden im Dunkeln. Sie gab vor, es gehe um einen Quervergleich von zwei verschieden Methoden zum Korrigieren von Prüfungen.

Die Teilnehmenden benoteten die Physikaufgabe unterschiedlich. In ihrer Analyse verglich Hofer die Bandbreiten der Benotung der angeblichen Schülerinnen mit jenen der angeblichen Schülern. Die gute Nachricht vorweg: Bei Lehrerinnen und Lehrern, die seit mindestens zehn Jahren unterrichteten, hat das Geschlecht der Schüler keinen Einfluss auf die Benotung. Die schlechte Nachricht: Lehrerinnen und Lehrern in der Schweiz und Österreich, die seit weniger als zehn Jahren unterrichten, benoten Mädchen signifikant schlechter als Knaben. Als Beispiel: Bei Lehrerinnen und Lehrern mit fünf und weniger Jahren Berufserfahrung macht die Benachteiligung von Mädchen im Schnitt 0,7 Noten (Schweiz) beziehungsweise 0,9 Noten (Österreich) aus.

Wann Stereotype beeinflussen

«Lehrer mit wenig Berufserfahrung lassen sich bei der Benotung womöglich mehr vom Vorurteil leiten, Mädchen seien in Physik schlechter als Knaben», sagt Hofer. Bereits frühere Untersuchungen lieferten Hinweise darauf, dass Mädchen in mathematisch-naturwissenschaftlichen Fächern für die gleiche Benotung mehr leisten müssen. Meist wurde dabei jedoch das Fach Mathematik untersucht. Für das Fach Physik und den deutschsprachigen Raum ist diese Studie die umfassendste und aktuellste.

Es sei bekannt, dass Vorurteile oder Stereotypen dann einen Einfluss auf eine Bewertung hätten, wenn dem Bewertenden nicht genügend Informationen zur Verfügung stünden oder er stark beansprucht oder gar überfordert ist, sagt Hofer. «Lehrerinnen und Lehrer mit wenig Erfahrung lassen sich offenbar stärker von Kontextinformationen wie dem Geschlecht beeinflussen.»

Uneinheitliches Bild in Deutschland

Eigenartig sind die Ergebnisse der neuen Studie für deutsche Sekundarlehrerinnen und -lehrer mit weniger als zehn Jahren Berufserfahrung: Die Lehrer benoten Schülerinnen und Schüler gleich, die Lehrerinnen hingegen verhalten sich wie ihre Schweizer und österreichischen Kolleginnen und Kollegen und benoten Schülerinnen schlechter. Bei deutschen Lehrerinnen mit fünf und weniger Jahren Erfahrung beträgt der Unterschied im Schnitt 0,9 Noten. Erklären können Hofer und Elsbeth Stern, Professorin für empirische Lehr- und Lernforschung, diesen speziellen Umstand anhand der erhobenen Daten nicht. Dass die deutschen (männlichen) Lehrer wegen Förderprogrammen für Mädchen in den MINT-Fächern (Mathematik, Naturwissenschaften, Informatik, Technik) stärker sensibilisiert seien als ihre Kollegen in den anderen untersuchten Ländern, könnte eine mögliche Erklärung sein. Allerdings gibt Hofer zu bedenken, dass es in allen drei Ländern solche Programme gebe.

Im Online-Test variierte die Wissenschaftlerin in der Einleitung neben dem Geschlecht auch die Spezialisierung der der fiktiven Schüler und Schülerinnen in Sprachen oder Naturwissenschaften. Die Spezialisierung hatte keinen Einfluss auf die Benotung.

Mädchen werden nicht für Anstrengung belohnt

Die schlechtere Benotung von Mädchen, die in dieser Studie aufgezeigt wurde, ist für ETH-Professorin Stern Teil eines grundsätzlichen Problems: «Mädchen und Frauen können sich nicht darauf verlassen, dass sie für ihre Anstrengung belohnt werden.» Mal würden sie zu gut benotet, mal zu schlecht. Ihre Noten widerspiegelten weniger gut als bei Knaben und Männern die tatsächliche Leistung. Das mache für sie die Orientierung schwierig. «Wenn man schon als Mädchen in der Schule das Gefühl kriegt, dass man in den Naturwissenschaften nicht gerecht benotet wird, dann verliert man eher das Interesse daran», so Stern. Naturwissenschaftlich begabte Frauen würden sich leider zu oft anderen Fächern zuwenden, in denen sie stärker gefördert würden. Bei der gegenwärtig vorangetriebenen MINT-Förderung gelte es auch dies zu berücksichtigen.

«Noten sind das Feedback, das Schülerinnen und Schüler für Ihre Leistung bekommen, und sie wirken sich stark auf ihr Selbstverständnis, ihre Motivation und ihre Anstrengungsbereitschaft aus», sagt Hofer. «Lehrerinnen und Lehrer sollen Noten daher sehr ernst nehmen», so Stern. In der Lehrerausbildung solle man der Notengebung deshalb eine noch grössere Beachtung schenken. In der Gymnasiallehrerausbildung an der ETH Zürich werde man das tun.

Ganz grundsätzlich sollen Stereotypen kritisch hinterfragt werden, gerade aber auch in der Schule, sagt Hofer. Bei der Korrektur von Prüfungsfragen könne eine strukturiertere Herangehensweise mit klaren Kriterien Lehrern helfen, objektiv zu bewerten und Stereotypen auszublenden. «Wichtig wäre es, dass Lehrerinnen und Lehrer bei jeder Prüfung ein Bewertungsschema verwendeten, das festlegt, für welche Teilantworten wie viele Punkte vergeben werden und das klar definiert, was Flüchtigkeitsfehler und Folgefehler sind.» Hilfreich sei auch, wenn Lehrer beim Korrigieren den Schülernamen abdeckten.

Literaturhinweis

Hofer SI: Studying Gender Bias in Physics Grading: The role of teaching experience and country. International Journal of Science Education, 2015, 37: 2879-2905, doi: externe Seite 10.1080/09500693.2015.1114190

Kommentare

Ich finde die Ergebnisse sehr interessant, und sie müssten in anderen Fragestellungen / Themen der Physik vertieft werden. In gut 12 Jahren als Physiklehrer auf Gymnasialstufe möchte ich auch anmerken, wie schwierig es ist, in unseren Ländern sozialisierte junge Frauen mit sehr guten Leistungen in Physik für ein naturwissenschaftliches Studium zu motivieren. Da liegt dann Grundschullehrerinn doch wieder näher. Da kann man wohl kaum wegmachen, was in den ersten paar Lebensjahren als Rollenbild vermittelt wurde. Aber schlechtere Noten für Mädchen verschärfen diese Problematik zusätzlich. Kritisch anzumerken an der Studie ist, dass die Fragestellung zur klassischen Mechanik möglicherweise eines der schwierigsten Themen in Physik der Sekundarstufe ist. Und offen ist, wie viele Sekundarlehrer und -lehrerinnen diese Frage korrekt beantworten würden. Das ist nicht ohne. Ich erinnere mich an Bemerkungen von einer Biologielehrerin, die Naturlehre und darin Physik unterrichtet hat, jedoch den Begriff der Arbeit nicht verstanden hat. Zugegeben keine Mechanik. Warum nicht die Grundschul- und SekundarschullehrerInnen besser in Naturwissenschaften ausbilden? Die Wertschöpfung von Ingenieuren und Naturwissenschaftlerinnen ist doch für unsere Länder neben Sprachkennern ebenfalls ziemlich relevant. Die Offenheit von Grundschülern für Naturwissenschaften ist in Studien nachgewiesen. Sprachen können problemlos an Migros-Klubschulen etc. nachgearbeitet werden, Naturwissenschaften aber nicht.

Zu den Basics einer MINT-Prüfung sollte es eigentlich gehören, dass man sich beim Stellen der Aufgaben ein paar Gedanken darüber macht, was man eigentlich verlangen will, damit eine Prüfung als genügend bewertet werden kann. In meiner Lehrerzeit bin ich immer davon ausgegangen, dass ich Schülern und Schülerinnen, die fleissig gelernt haben, keine gröberen Steine in den Weg legen wollte. Für eine gute Note reicht Fleiss alleine nicht, da muss auch Verständnis vorhanden sein und bewiesen werden. Entsprechend gibt es einige Wissens- und einige Verständnisfragen. Je freier die mögliche Antwort ist, umso strukturierter muss die Bewertung sein. Z. B. eine Liste von Begriffen, die notwendig erwähnt sein müssen, um die maximale Punktzahl zu erreichen. Zur guten Praxis der die Benotung von Prüfungen gehört es, sich bereits vor dem Korrigieren zu überlegen, wieviele Punkte das Maximum ergeben. Wenn man dann die Prüfung anhand dieses Rasters durchkorrigiert, erhält man auch eine Information, wie gut man den Stoff bei der geprüften Klasse rüberbringen konnte. Natürlich korrigiert man jeweils die erste Frage bei allen Prüflingen, dann die zweite bei allen etc. um schleichende Änderung der Bewertung zu vermeiden. Bei diesem Vorgehen ist es nicht leicht vorstellbar, dass sich grosse Geschlechtsdiskriminierung einschleicht. Ich habe den Verdacht, dass die Autorin mit der Anlage der Untersuchung die Teilnehmenden zu Pfuschkorrekturen veranlasst hat, weil die oben erwähnten Vorkehrungen nicht in die Korrektur einfliessen konnten. Der gut gemeinte Vorschlag, die Schülernamen abzudecken, scheint mir nicht von grosser praktischer Erfahrung zu zeugen, nach kurzer Zeit kannte ich jeweils die meisten Handschriften sowieso ;-) Immerhin wird am Schluss die Bedeutung des klar definierten Bewertungsschemas erwähnt.

Wie wäre es, Aufgaben wie damals zu stellen, wo nicht geschwafelt, sondern gerechnet wird? Bei uns waren die Mädchen eher stärker, da sie sich - oh Wunder - schlicht mehr Mühe gaben und mehr Zeit investierten. Eine Rechenaufgabe hat als Lösung eine Bemerkung oder Einleitung, einen Rechenweg und ein Resultat.

Es ist fast eine Note Unterschied, das ist massiv und zeigt: Es ist dringend Handlungsbedarf da. Denn die Diskriminierung zieht sich ja bekanntlich bei Löhnen, in der Kunst oder etwa bei Preisen weiter. Da gibt es nur eines, und das ist Eingabe der Prüfungen mittels Nummern. Zweitens braucht es dringend eine Sensibilisierung der Bevölkerung, dass Frauen und Mädchen Annerkennung verdienen für ihre Leistungen. Punkt.

Frau Schmid, kommt Ihr Kommentar aus der Ecke der "Gender Studies"? Wenn man es wollte, könnte die Studie von Frau Hofer so gestaltet werden, dass genau das Gegenteil resultieren würde. In meiner lebenslanger Dozententätigkeit an der ETH kann ich mich nicht erinnern an bewusste oder unbewusste Diskriminierung der Studentinnen meinerseits oder von der Seite aller meiner Kollegen. Dass Frauen und Mädchen für ihre Leistung keine oder weniger Anerkennung bekommen, ist ein meiner Meinung nach ein Schwachsinn.

Frau Schmid, bei allem Respekt für die Frauen, die in vielen Bereichen Pioniergeld zahlen mussten, bzw. bei gewissen antiquierten Geistern immer noch. Aber diese in allen Medien zelebrierte Diskriminierungsgeneralisierung langweilt nur noch. Frauen werden in unseren Breitengraden nicht generell benachteiligt. Die Erwartungshaltungen und Rollenbilder sind sicher immer noch verschieden, mit Vor- umd Nachteilen. Selbstbewusste Frauen haben keine Opferneurose, und die Anklage an alle Männer zeugt von wenig Sensibilität. Werde jetzt sicher gesteinigt und als Erzpatriarch abgehakt, aber mich interessiert vermutlich wie Sie eine Welt wo wir Qualität unabhängig von Geschlecht, Hautfarbe oder Herkunft bestimmen können.

Ich finde es sehr schade, dass die Studienergebnisse nicht öffentlich zugänglich sind. Mich würde es beispielsweise sehr interessieren, ob das uneinheitliche Bild in Deutschland aufgrund eines Statistischen Ausreissers und zuwenige Teilnehmenden zustande kam oder nicht.

Diese Studie ist tatsächlich öffentlich zugänglich. Sie heisst "Studying Gender Bias in Physics Grading: The role of teaching experience and country", das PDF sollten Sie per Google finden können.

Mich überzeugt das nicht.. zu bedenken ist auch folgendes: die Verwendung von #die Schülerin# ist grammatikalisch falsch, bzw. ist klar, dass mit der Schüler beide Geschlechter gemeint sind. Man verwendet die weibliche Form nur dann, wenn es ungewöhnlich ist, dass es sich um eine Frau handelt. Diese merkwürdige Präzisierung kann unterbewusst dazu führen, dass die Antwort kritischer gelesen wird.

Wird das Promomen demonstrativ verwendet, ist das Genus natürlich unabdingbar. "Schau mal, der Passant mit dem grünen Schal". Handelt es sich um eine Frau, würde schlicht nicht verstanden werden, wer gemeint ist. Demonstrativpronomen können aber auch verwendet werden, wenn auf keinen Gegenstand in der Welt verwiesen wird. "Der Lehrer (im Allgemeimen) hat einen harten Job." Oder: "Eine Unverschämtheit, holen sie den (mir unbekannten) Geschäftsführer!" Weder ist gemeint, dass Lehrerinnen weniger arbeiten, noch wird erwartet, dass der Kellner einen Mann holt. Das Genus bestimmt den Sexus hier erst, wenn das Femininum verwendet wird.

Seit wann ist die Verwendung von "die Schülerin" denn grammatikalisch falsch? Dass bei der Verwendung von "die Schüler" in der Mehrzahl sowohl m wie w gemeint sind ist korrekt, aber bei der Bezeichnung einer Einzelperson weiblichen Geschlechtes sowohl als auch bei der Bezeichnung einer rein weiblichen Gruppe ist die weibliche Form sehr wohl korrekt und wird genau so auch verwendet (bzw. ist dies auch angebracht). Mir würde es befremdlich vorkommen als Einzelperson als "der Schüler" tituliert zu werden.

Vielen Dank für diesen Artikel. Meiner Meinung nach gibt es generell nur eine Lösung; Nummern anstelle von Namen auf den Prüfungsblättern. In unserer heutigen, digitalisierten Welt sollte das ja wohl das kleinste Problem sein für alle Schulen dieses Landes. Zusätzlich muss das Wissen der Schüler mittels Multiple Choice Fragen kontrolliert werden, da die Lehrer sehr rasch die Handschrift der Schüler auseinander halten können.

Das mit den Nummern kam mir auch als erstes in den Kopf. Es würde aber das Problem nicht in seiner Essenz lösen, nämlich die verinnerlichte Vorurteile gegen Mädchen und Frauen. Nicht das Benoten und die Prozeduren dafür sind das Problem, sondern die eigene Einstellungen der Lehrern und Lehrerinnen gegenüber Genderbiases im Allgemeinen.

Multiple Choice Aufgaben lösen das Problem nicht. Allzu häufig werden dabei Sätze unklar formuliert und lassen Interpretationsspielraum offen. Dies benachteiligt sprachlich sehr begabte Kinder, da diese in der Regel sensibler auf solche sprachlichen Ungenauigkeiten reagieren und dann in erster Linie herauszufinden versuchen, was die Lehrperson wohl nun gemeint hat. Zudem gibts ja immer wieder diesen Witz mit doppelten Verneinungen und ähnlichem, so dass am Schluss ein Multiple Choice Test nicht mehr den eigentlichen Prüfungsstoff testet, sondern sprachliche Fähigkeiten, ganz genaues Lesen und wie sehr man sich in eine andere Person hineindenken kann. Das ist aber nicht das, was man von einem Test in den Naturwissenschaften erwartet.

«Wichtig wäre es, dass Lehrerinnen und Lehrer bei jeder Prüfung ein Bewertungsschema verwendeten, das festlegt, für welche Teilantworten wie viele Punkte vergeben werden und das klar definiert, was Flüchtigkeitsfehler und Folgefehler sind.» Das Erstellen und Anwenden eines Bewertungsschemas für jede Leistungskontrolle gehört zum Basiswissen eines jeden Lehrers und einer jeden Lehrerin egal welcher Schulstufe! Prüfungen, die nicht nach einem - fairen - Bewertungsschema bewertet wurden, können angefochten werden.

Dass es klare Bewertungskriterien braucht, ist unbestritten. Und dass die ETH in der Lehrpersonenausbildung der Notengebung mehr Gewicht geben will, ist löblich. Aber wie sieht es in anderen Fächern aus? Prinzip genügende Noten nur für genügende Leistung? Das würde den Druck von der Physik als strenges Selektionsfach (auch in sprachlichen Profilen) etwas wegnehmen. Es gibt also diverse Baustellen bei der Notengebung.