«In einer idealen Zukunft sind wir überflüssig»

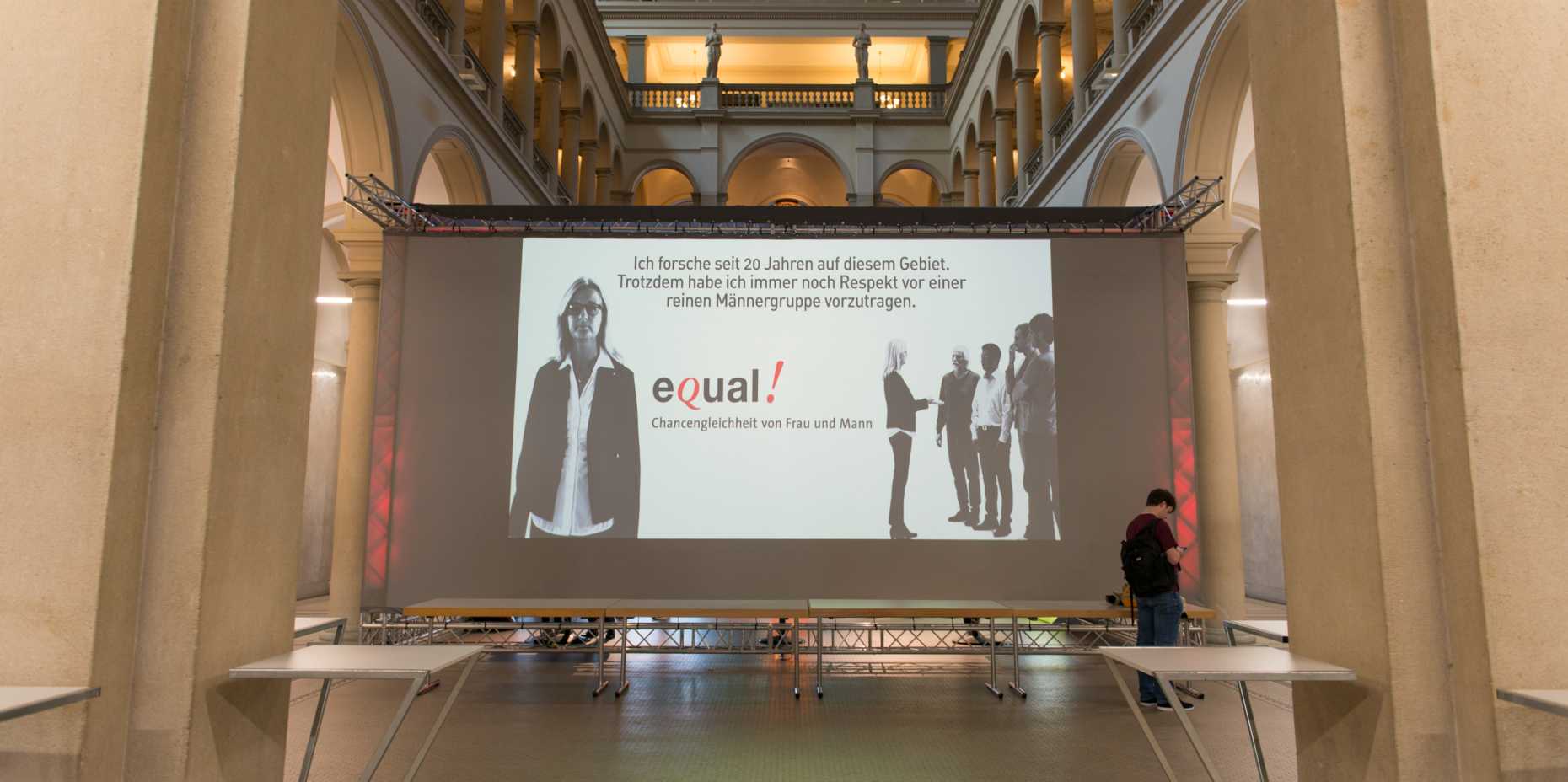

Seit 20 Jahren kümmert sich Equal um angemessene Bedingungen für Frauen und Männer an der ETH Zürich. Das Jubiläum feiert die Stelle für Chancengleichheit mit einer Ausstellung und einer Podiumsdiskussion.

Renate Schubert ist Professorin für Nationalökonomie und seit 2008 Delegierte für Chancengleichheit an der ETH Zürich. Heute Abend wird sie das Podium zur Eröffnung der Ausstellung Check your stereotypes moderieren. Im Interview blickt sie zurück und in die Zukunft.

Stereotypen stehen im Zentrum der neuen Ausstellung – welche Stereotypen halten Sie für besonders problematisch?

Im Hochschulkontext gibt es hauptsächlich zwei Bereiche, in denen Stereotypen relevant sind. Einerseits existieren sie im Bereich «Karriere», wo in unseren Köpfen häufig noch das klassische Karrieremodell vorherrscht, bei dem die Frau Teilzeit arbeitet und der Mann Karriere macht und wenig Zeit mit seiner Familie verbringen kann. Dieses Modell scheint inzwischen aber für viele – Frauen wie Männer – nicht mehr zu stimmen. Andererseits spielen Stereotype auch bei der Studienwahl noch immer eine wichtige Rolle.

Inwiefern beeinflussen sie die Fächerwahl?

Ein Beispiel dazu: Aus wissenschaftlichen Studien weiss man, dass die Verteilung der mathematischen Fähigkeiten bei Mädchen ausgewogener ist als bei Jungen. Es gibt wenige extrem gute und extrem schlechte Mathe-Schülerinnen. Ist aber nur ein Junge in der Klasse ein «Überflieger», zweifeln viele Mädchen, nicht zuletzt wegen des Stereotyps, an ihren Fähigkeiten. So kann bei der Studienwahl auch das Image der ETH zum Stolperstein werden. Unsere Befragungen zeigen, dass viele Maturandinnen und Maturanden davon ausgehen, es sei anspruchsvoll, an der ETH zu studieren. Das ist ja auch so und soll auch so bleiben. Doch man muss sich bewusst sein, dass dieses Image bei Männern und Frauen unterschiedliche Effekte auslöst. Während Männer die Herausforderung gerne annehmen, denken Frauen manchmal, sie seien dem nicht gewachsen und entscheiden sich oft für eine «einfachere» Hochschule.

Stereotype kennt man ja schon lange. Warum braucht es dazu noch eine Ausstellung?

Stereotypen existieren nicht grundlos. Sie helfen uns dabei, Personen und Dinge schneller und einfacher einordnen zu können. Das Problem ist allerdings, dass sie den Blick auf das Individuum verstellen. Mit unserer Ausstellung wollen wir zum Innehalten aufrufen. Es wäre illusorisch, Stereotypen abschaffen zu wollen. Unsere Ausstellung heisst deshalb auch nicht «Erase your stereotypes», sondern «Check your stereotypes». Wann immer ein Stereotyp auftaucht und etwas unmöglich erscheint, sollten wir uns fragen, ob es nicht doch eine andere Lösung gibt.

Sie holen für die Eröffnung der Ausstellung Vertreterinnen der Universitäten von Yale, Berkeley und Tokio aufs Podium, um mit ihnen über Stereotypen in der globalisierten Hochschullandschaft zu sprechen. Was erhoffen Sie sich davon?

Diese Professorinnen sollen einerseits von der Situation an ihren Universitäten berichten und andererseits ihre Best-Practice-Erfahrungen im Genderbereich vorstellen. Im Austausch mit anderen Hochschulvertreterinnen stelle ich immer wieder fest, wie viele gute Ideen vorhanden sind, die in der einen oder anderen Form auch bei uns umgesetzt werden könnten.

Ihre Gesprächspartnerinnen sind Vertreterinnen der International Alliance of Research Universities (IARU). Wie kamen Sie zu Ihren Gästen?

Da ETH-Präsident Ralph Eichler derzeit auch Präsident der IARU ist, findet das Jahrestreffen der Genderdelegierten der IARU an der ETH statt. Es ist eine tolle Gelegenheit, dass viele Spezialistinnen, die sich mit Genderfragen an Universitäten bestens auskennen, hier in Zürich sind. Diese wollten wir uns nicht entgehen lassen, weshalb wir das IARU-Treffen mit dem Jubiläumsanlass von Equal kombinierten. Unser Präsident darf dafür auch als einziger Mann auf dem Podium Platz nehmen.

Gab es schon frühere Kontakte zu den Gender-Delegierten von IARU?

Im März 2012 haben wir uns bereits in Tokio getroffen und dabei Erstaunliches festgestellt: Zum Beispiel ist das Gender-Monitoring der verschiedenen Universitäten von Umfang und Methodik her sehr unterschiedlich. Dies bedeutet, dass wir die Frauenanteile auf den verschiedenen Stufen der akademischen Karriereleiter zwischen den einzelnen Hochschulen nur bedingt vergleichen können.

Der neue Gender-Monitoring-Bericht 2012/13 der ETH Zürich erscheint in diesen Tagen. Was trägt er zu dieser Diskussion bei?

Wir zeigen sowohl für die ETH Zürich als auch für jedes Departement auf, wie sich die Anteile von Männer und Frauen über die Zeit verändert haben. Auf diese Weise können wir schnell feststellen, ob wir die mit dem ETH-Rat vereinbarten Ziele erreicht haben oder nicht. Unser Monitoring findet innerhalb der IARU grossen Anklang, nicht zuletzt deswegen, weil wir keinen «Zahlenfriedhof» anbieten, sondern gut aufbereitete und leicht erfassbare Informationen.

Gibt es neben IARU noch andere Netzwerke für Professorinnen?

Nur wenige auf institutioneller Ebene. Wir haben an der ETH Zürich mit dem Women Professors‘ Forum (WPF) einen ersten wichtigen Schritt gemacht. Hier treffen sich jüngere und erfahrene Professorinnen, tauschen sich aus, unterstützen sich gegenseitig und sorgen für mehr Sichtbarkeit der Professorinnen. Heute gehören bereits 80 Prozent aller Professorinnen der ETH Zürich dazu. In den nächsten Jahren wird sich das Women Professors‘ Forum auch international besser vernetzen.

Was bleibt beim Rückblick auf 20 Jahre Equal?

Wir haben als kleine Gruppe in der Personalabteilung angefangen. Heute sind wir beim Präsidenten angesiedelt. Dies zeigt, wie sich der Stellenwert von Genderfragen auch an der ETH entwickelt hat. Angefangen hat alles mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie – das hiess damals konkret mit Wickeltischen und Kinderkrippen. Dann verlagerte sich der Fokus auf die Frage, wie viele Frauen überhaupt in den verschiedenen akademischen Positionen an der ETH präsent sind bzw. wie man die in der Regel tiefen Frauenanteile erhöhen könnte. Heute sind wir so weit, dass wir nicht nur mehr Studentinnen und Professorinnen gewinnen möchten, sondern uns weiterreichende Ziele setzen.

Und wie sehen diese Ziele aus?

Da gibt es zwei Aspekte: Einerseits möchten wir die Genderfragen in der Forschung noch besser verankern, andererseits diese bewusst auch in der Lehre betonen. Das Departement Gesundheitswissenschaften und Technologie ist in diesem Zusammenhang ein Paradebeispiel: Sobald Technik mit interessanten Fragestellungen kombiniert ist, sind die Frauen mit an Bord. Auch bei den Prüfungen gibt es spannende Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Studien haben gezeigt, dass es Frauen entgegenkommt, wenn kleinere Stoffeinheiten geprüft werden. Ein Versuch dazu startet im Departement Umweltsystemwissenschaften. Dort wird in Mathematik eine Midterm-Prüfung angeboten, die zum Teil der Schlussnote angerechnet werden kann. Uns interessiert, ob dabei geschlechterspezifische Unterschiede sichtbar werden.

Was ist aus den Plänen geworden, Genderaspekte innerhalb der Forschung zu stärken?

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft ist hier sehr aktiv und verwendet Genderaspekte als Bewertungskriterium bei Entscheidungen zur Forschungsförderung. Etwas Ähnliches könnte auch für die ETH Zürich sinnvoll sein.

Wie sieht Equal in der fernen Zukunft aus?

In einer idealen Zukunft werden Geschlechterunterschiede in produktiver Weise genutzt, so dass ein Mehrwert entsteht – wir hätten uns dann selber überflüssig gemacht.

Kommentare

Noch keine Kommentare