Ultraschnell kommunizieren

Mit Hilfe von Licht lassen sich Daten effizient und bei höchsten Datenraten übertragen. Jürg Leuthold, Leiter des Instituts für elektromagnetische Felder, erklärt, wie sich die Grenzen des Möglichen weiter verschieben.

ETH-Globe: Als Kinder haben wir uns im Dunkeln mit An- und Ausschalten der Taschenlampe Morsesignale zugeschickt. Um was geht es heute?

Jürg Leuthold: Tatsächlich sind Sie mit diesem Prinzip schon ziemlich weit in der Moderne angelangt. Denn bis zum Jahr 2005 haben wir in der optischen Kommunikationstechnik eigentlich immer nur nach dem Prinzip gearbeitet: Das Signal, also das Licht, ist da – das entspricht einer Eins, oder das Signal beziehungsweise Licht ist nicht da – das entspricht einer Null. Das Einzige, was sich bis zum Jahr 2005 änderte, waren die Schaltgeschwindigkeiten. Es wurde alles immer schneller.

Ein wichtiger Schritt zur immer schnelleren Datenübertragung war die Verwendung von Glasfaserkabeln.

Richtig. Statt Elektronen, wie im alten Kupferkabel, werden heute Photonen, also Lichtteilchen, durch das Glasfaserkabel gejagt. Es können so viel mehr Informationen pro Zeiteinheit übertragen werden. Im Jahr 1996 hat man es zum ersten Mal geschafft, ein Terabit pro Sekunde zu übertragen, indem man Licht an- und ausgeschaltet hat – anders gesagt eine Billion Mal oder 1012 Mal pro Sekunde an- und ausgeschaltet hat. Damit hatte man eine neue Schallmauer durchbrochen.

Aber das war noch nicht das Ende?

Im Jahr 2001 wurde in der Fachzeitschrift «Nature» eine wichtige theoretische Arbeit zur maximal möglichen Übertragungskapazität in der Glasfaser veröffentlicht. Die Arbeit legte nahe, dass die maximal mögliche Übertragungsrate bei etwa 100 Terabit pro Sekunde liegen müsste. In der Praxis galt das jedoch als unerreichbar. Man rechnete mit einer bestmöglichen Übertragung von 10 Terabit pro Sekunde. Noch im gleichen Jahr realisierten wir, dass es auch in der Optik möglich ist, Licht anders zu kodieren als bisher üblich. Bis zum Jahr 2001 war uns eigentlich nur das Signal als Ganzes in der Form von «Licht ein, Licht aus» zugänglich. Doch dann hatten wir neue Bauteile, die uns eine bessere Codierung, die sogenannte Phasencodierung, erlaubten.

Was heisst das genau?

Licht ist eine Welle. Die Phase einer Welle gibt an, zu welchem Zeitpunkt der Wellenberg und das Wellental gesendet werden. Man könnte innerhalb einer Welle zum Beispiel zuerst den Berg und dann das Tal senden oder umgekehrt. Das ist Information. Die Schwierigkeit ist aber diese: Die Lichtwelle, von der wir sprechen, oszilliert pro Sekunde etwa 200 Billionen Mal. Auf so einer Lichtwelle nun auch noch die absolute Phase zu detektieren, erschien damals vielen unmöglich.

Was war Ihr Beitrag?

Ich war damals bei den Bell Labs in den USA tätig. Ein Kollege und ich hatten Glück – wir kannten nämlich die Theorien nicht, welche die Unmöglichkeit der Phasencodierung in der optischen Kommunikation nahelegten. Wir kamen auf die Idee, nicht die absolute Phase, sondern die relative Phase von einem Bit zum nächsten zu messen. Das ist viel einfacher. Das Codierverfahren ist unter dem Namen «Differential Phaseshift Keying» bekannt. Ich hatte dafür bereits einen speziellen Empfänger gebaut.

Und das hat funktioniert?

Wir konnten mit unserer Methode den damaligen Weltrekord in der Datenübertragung auf einen Schlag um den Faktor zwei überbieten. Seit 2005 gingen dann die ersten Netze mit Differential Phaseshift Keying in Betrieb. Seither werden auf den Datenautobahnen der grossen Netzwerkbetreiber vor allem phasencodierte Signale übertragen, und das Zeitalter des «Licht ein – Licht aus» neigt sich dem Ende zu. Vor etwa vier Jahren hat man zum ersten Mal 100 Terabit pro Sekunde in einer einzigen Glasfaser übermittelt. Was man also vor zehn Jahren zwar als theoretisch machbar, aber praktisch für unmöglich hielt, wurde erreicht und inzwischen sogar übertroffen.

Was sehe ich als Privatanwender davon?

Gehen Sie in Gedanken 15 Jahre zurück. Mit etwas Glück konnten Sie damals an Ihrem Desktop-Computer 128 Kilobit pro Sekunde empfangen. Heute können Sie mit Glasfaseranschluss ein Gigabit pro Sekunde haben. Innerhalb von 15 Jahren hat der Privatanwender also fast 10000 Mal mehr Bandbreite zur Verfügung. Stellen Sie sich das einmal in einem anderen Gebiet vor: Sagen Sie Ihrem Autohersteller, er müsse Ihr Auto 10000 Mal schneller machen oder 10000 Mal energieeffizienter.

Und woran arbeiten Sie heute?

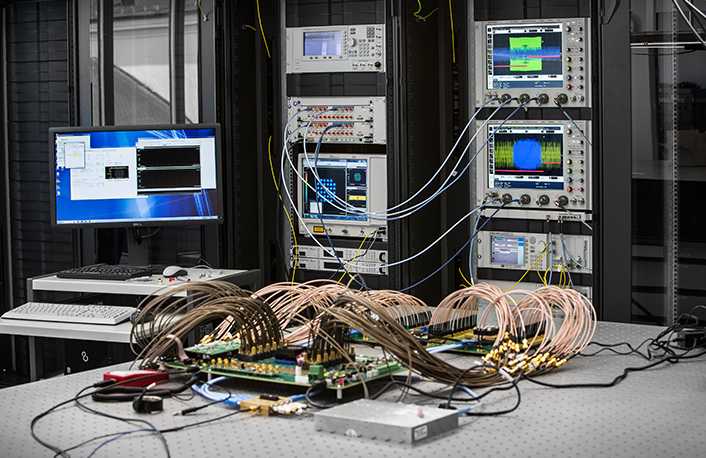

In der Kommunikationstechnologie liegen die Signale zuerst elektrisch vor. Für die optische Kommunikation müssen wir das elektrische Signal auf ein optisches Lasersignal bringen. Dazu brauchen wir so genannte Modulatoren, die ein elektrisches Signal in ein optisches Signal konvertieren. Die Standardmodulatoren in der optischen Telekommunikationstechnik sind etwa zehn Zentimeter lang und zwei Zentimeter breit. Sie verarbeiten bis zu 40 Gigabit pro Sekunde und verbrauchen pro codiertes Bit fünf Picojoule an Energie. Das scheint wenig Energie, aber wenn Sie das 40 Milliarden Mal pro Sekunde machen, dann ist es eben nicht mehr ganz so wenig – vor allem, wenn Sie bis zu Tausend dieser Modulatoren in einem Raum einsetzen. Wir haben neue Modulatoren entwickelt und diese auf einen Millimeter Grösse und weniger reduziert. Sie sind ausserdem wesentlich schneller und brauchen nur noch einen Bruchteil der Energie.

Wie ist es Ihnen gelungen, die Modulatoren so klein, leistungsstark und energieeffizient zu machen?

Wir arbeiten nicht mehr mit Licht, sondern mit Plasmonen. Die Information liegt nur noch in der Glasfaser als Lichtsignal vor. Sobald das Signal auf den Chip kommt, konvertieren wir dieses in ein Plasmon. Beim Plasmon handelt es sich um eine Oszillation von Elektronen, die aber mit der Frequenz des optischen Lichts oszilliert. Diese Plasmonen lassen sich – weil es sich um Elektronen und nicht um Photonen handelt – viel einfacher manipulieren. Die Plasmonen werden dann geschaltet und einen Bruchteil einer Pikosekunde später wieder in ein Lichtsignal konvertiert und in die Glasfaser geführt, jetzt aber mit Information versehen.

Welche Vorteile bringt diese Miniaturisierung?

Nun können wir uns vorstellen, Optik und Elektronik auf den gleichen Chip zu bringen. Das war bisher wegen der unterschiedlichen Grössenverhältnisse nicht möglich. Generell sind die Bauteile der optischen Hochleistungskommunikation noch vergleichsweise zu gross. Ein Terabit-Transmitter beispielsweise benötigt viel Platz. Wenn 1000 davon in einer zentralen Vermittlungsstelle untergebracht werden sollen, bräuchte man ein ganzes Haus. Auch der Energieverbrauch wäre mit allen Zusatzkomponenten nicht zu meistern. Deshalb ist Miniaturisierung ein Muss.

Datenverkehr verlagert sich mehr und mehr in die Mobilkommunikation. Was bietet Ihre Forschung hier?

Die grossen Datenmengen, die der Kunde in Zukunft verlangt, werden auch in der Mobilkommunikation neue Ansätze notwendig machen. Optische Technologien sind für hohe Bitraten besonders gut geeignet. Im Bereich Mobilkommunikation werden wir uns bald nicht mehr mit den üblichen Mikrowellen auseinandersetzen, sondern mit Wellen, die 100 bis 1000 Mal schneller oszillieren. Wir sprechen vom Zeitalter der Terahertztechnik. Da wollen wir auf jeden Fall führend dabei sein.

Kommentare

Noch keine Kommentare