Vom Start-up zum Weltmarktführer

Sensirion und GetYourGuide: zwei Spin-offs in ganz unterschiedlichen Branchen. Was sie verbindet, ist ihr Erfolg. Dieser beruht auf einer guten Geschäftsidee, dem Mut der Unternehmer, immer wieder Neues zu wagen – und auf den richtigen Mitarbeitenden.

Rom, die ewige Stadt – wo man eine gefühlte Ewigkeit ansteht, wenn man etwa die Sixtinische Kapelle besichtigen will. Es sei denn, man hat die GetYourGuide-App: Ticket buchen, sich zum Eingang begeben und mit dem Smartphone ohne Anstehen die Vatikanischen Museen betreten.

Exklusive Angebote für Reisende

«Solche exklusiven Angebote können wir machen, weil wir eine Grösse erreicht haben, die uns für Touranbieter zum interessanten Partner macht», erklärt Johannes Reck, der 31-jährige CEO von GetYourGuide. Der ETH-Spin- off, der 2010 im Technopark seinen Anfang nahm, hat sich zum weltweit führenden Vermittler von Ausflügen und Vor-Ort-Aktivitäten entwickelt, mit über 30 000 Angeboten in 2000 verschiedenen Städten und 250 Mitarbeitenden an einem Dutzend Standorten.

Eigentlich beginnt die Geschichte zwei Jahre früher, und es stand auch eine andere Geschäftsidee dahinter, wovon der Firmenname heute noch zeugt. 2008 bauten sechs ETH-Studenten eine Internetplattform auf, mit der sie weltweit Studierende als Tourguides vermitteln wollten. Das klappte nicht, weil sich zu wenig Studierende als Guides zur Verfügung stellten. Doch die Plattform hatte die Aufmerksamkeit von Tourenanbietern erregt, die darauf werben wollten. Und so entstand die Geschäftsidee für den zweiten Anlauf. Zu fünft legten sie los.

Auf ihrem Weg durften die Studienkollegen auf die Hilfe von Mentoren zählen. «Was man in der Schweiz als Start-up an Unterstützung vorfindet, vor allem an der ETH, ist in Europa führend», schwärmt Reck und erzählt: «Ich habe auch schon gegenüber Bundeskanzlerin Angela Merkel erwähnt, dass deutsche Unis Stellen wie ETH transfer aufbauen sollten.» Das führe zu viel besseren Firmengründungen und gebe Studierenden Mut, etwas Eigenes zu probieren.

Mut, den die Gründer von GetYourGuide immer wieder brauchten. Zum Beispiel als sich abzeichnete, dass sie am Standort Zürich personell nicht mehr wachsen konnten, weil es damals in der Schweiz noch kaum eine Internetszene gab. Sie beschlossen, in Berlin einen zweiten Standort aufzubauen. «Dieser Spagat hat uns anfangs sehr belastet, langfristig aber stark gemacht, als wir Büros in anderen Ländern aufbauten», erinnert sich Reck.

Immer wieder durchstarten

Dann kam die mobile «Revolution» im Internet. Getyourguide.com war eine klassische Desktop-Website ohne Optimierung für Smartphones und ohne App. Praktisch über Nacht entschieden sich die Betreiber, das Produkt umzustellen und alle Ressourcen in die Entwicklung einer mobilen Version zu stecken. Doch die Technik war nur das eine. Das andere waren die Inhalte. Die Tourenanbieter hatten keine kurzfristigen Angebote für die letzten Stunden. Mit dem Mobiltelefon wollen Kunden aber kurzfristig vor Ort buchen. So folgte eine Herausforderung der nächsten.

Es versteht sich, dass all dies Geld kostete, viel Geld. Die Erträge reichten bei Weitem nicht aus. Der jungen Firma gelang es schon früh, namhafte Investoren zu gewinnen. Beinahe 100 Millionen Dollar sind über die Jahre zusammengekommen. Profitabel war GetYourGuide noch nie. Wie bei anderen Internetfirmen geht es um Wachstum. Schafft es die Firma, sich gegenüber der globalen Konkurrenz durchzusetzen, winken grosse Gewinne. Es war aber nicht das Geld allein, das zum bisherigen Erfolg beitrug. Es waren auch die richtigen Investoren, darunter Kees Koolen, der Gründer von Booking.com. «Er hat uns geholfen, die Firmenstrukturen zu überarbeiten und das Unternehmen strategisch auszurichten», erzählt Reck.

Zurzeit arbeitet GetYourGuide mit Hochdruck daran, den riesigen Datensatz bisheriger Buchungen auszuwerten, um künftig den Kunden persönliche Angebote machen zu können. «Wir sind die einzige Plattform, die ein solches Inventar an Daten gesammelt hat, und stehen nach sieben Jahren eigentlich wieder am Anfang», sagt Reck. So soll die Firma weiter wachsen, personell vor allem am Standort Zürich. Und zwar möglichst mit ETH-Absolventen: «ETH-ler sind daran gewöhnt, unter Druck zu arbeiten, bringen hervorragende analytische Fähigkeiten mit und überhaupt eine gute Ausbildung», schwärmt Reck.

Dieser Einschätzung können sich Felix Mayer und Moritz Lechner, die Gründer des wohl bekanntesten ETH-Spin- offs, nur anschliessen. Bei Sensirion sind rund ein Viertel der 600 Mitarbeitenden ETH-Alumni. «Die ETH bildet hervorragende Leute aus, auch im internationalen Vergleich», sagt Moritz Lechner. «Daneben arbeiten bei uns natürlich auch Abgänger anderer Universitäten», ergänzt Mayer. Mehr als die Hälfte aller Mitarbeitenden hat einen Hochschulabschluss.

Wunsch nach der eigenen Firma

Den heute weltweit führenden Anbieter von Sensoren und Sensorlösungen haben die beiden Entrepreneure in den letzten knapp 20 Jahren gemeinsam aufgebaut. «Uns war schon während des Studiums klar, dass wir eine Firma gründen wollen, auch wenn das damals noch ziemlich exotisch war», erinnert sich Mayer. Angebote, die diesen Wunsch unterstützt hätten, gab es damals an der ETH noch kaum. Eine Ausnahme war die Vorlesung von Branco Weiss zu Gründung und Führung von Unternehmen.

1998 rief Thomas Knecht, damals Schweizer Länderchef von McKinsey, zusammen mit der ETH Zürich den Start-up-Wettbewerb Venture ins Leben. «Wir wussten: Wenn wir da mitmachen, wird es konkret», erzählt Lechner. Dass die beiden Physikdoktoranden die erste Ausgabe des Wettbewerbs gewannen, ist Geschichte.

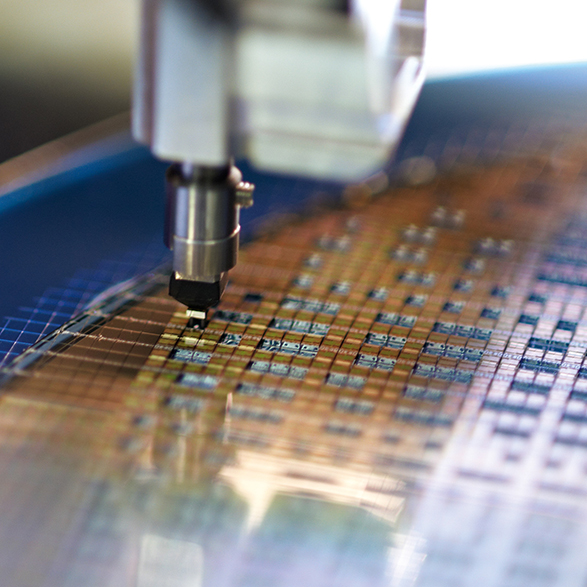

So klar ihr Drang nach einem eigenen Unternehmen war, so unklar war für die beiden lange Zeit, was sie anbieten wollten. Am Schluss entschieden sie, basierend auf Mayers Doktorarbeit zwei neuartige Sensoren zum Produkt zu entwickeln und zu vermarkten. Das war eine Entscheidung, die aufs Ganze ging, wie Mayer erzählt: «Die ETH versuchte vorher mehrmals, diese Sensoren in die Industrie zu transferieren. Dass alle Versuche scheiterten, hat uns schon etwas verunsichert. »

Unternehmerrisiko

Hinzu kommt, dass die Technologie in der Entwicklung und Produktion äusserst aufwändig ist. Die beiden konnten nicht im stillen Kämmerlein beginnen und dann wachsen. Sie brauchten von Beginn weg Infrastruktur und Mitarbeitende. So steckten sie alles Geld, das sie auftreiben konnten, in ihr Unternehmen und verschuldeten sich gar. Um dann loszulegen und einen Investor zu suchen – «eigentlich ganz unschweizerisch», wie Lechner verschmitzt anmerkt. Dann entwickelten sie zwei Sensortypen, in der Hoffnung, dass wenigstens einer der beiden funktionieren würde: den einen zur Messung von Luftfeuchte und Temperatur, den anderen für die Messung von Gasströmungen.

Beide Produkte funktionierten, es fanden sich erste Kunden, es fanden sich weitere Kunden. Die Firma war auf planmässigem Kurs in Richtung Break-even, und die beiden Unternehmer konnten etwas durchatmen. Doch dann kam 9/11. Drei Jahre nach dem Start, als die Firma gerade abhob, fielen innerhalb kürzester Zeit drei Viertel aller Aufträge weg. «Das hat uns ganz heftig getroffen. Zurück auf den Boden», kommentiert Lechner.

Doch die Firma rappelte sich rasch wieder auf, entwickelte ihre Produkte weiter und stiess laufend in neue Märkte vor. Auf die Medizintechnik folgten die Automobilbranche und die Konsumgüterindustrie. Und im Zeitalter des «Internet of Things», in dem alle Güter intelligent werden, sind Sensoren praktisch aus keinem Bereich mehr wegzudenken. Haben die beiden Unternehmer diese Entwicklung vorausgeahnt? «Zwei, drei Jahre nach der Firmengründung hatten wir festgestellt, dass Rechenleistung immer günstiger wird, und uns war klar, dass damit auch der Bedarf an Sensorik steigen wird», erklärt Mayer. «Wir hatten das als Trend erkannt und wollten dabei sein.» Heute ist Sensirion mittendrin.

Getrieben wurde das Wachstum durch gewaltige Investitionen in Forschung und Entwicklung, wo ein Viertel des Umsatzes hinfliessen, und durch die einzigartige Firmenkultur, dank der auch schwierigste Situationen gemeistert wurden. So etwa, als ein neuer Gassensor, an dem rund 100 Entwickler arbeiteten, im Feldtest nicht funktionierte. Verbesserungen brachten vorerst nichts. Ausserdem zeigte sich, dass auch Konkurrenzprodukte den Anforderungen im Feld nicht standhielten. «Wir diskutierten in der ganzen Firma, ob wir noch an den Sensor glaubten», erzählt Lechner. Gemeinsam entschied man, am Produkt festzuhalten. Man probierte diese und jene Idee aus, dann klappte es – mit dem letzten Versuch. «Das ist Innovation», sagt Lechner. «An Grenzen gehen und den sicheren Pfad verlassen. Das kann auch mal schiefgehen. Dann muss man wieder aufstehen und etwas Neues machen.»

Kommentare

Noch keine Kommentare