Mythos Wasserkriege

Menschen brauchen Wasser. Wird es knapp, drohen Konflikte. Diese führen aber – anders als oft befürchtet – fast nie zu Krieg, sondern meist zu Kooperation, sagt Thomas Bernauer.

Süsswasser ist eine der kostbarsten natürlichen Ressourcen. Global gesehen ist Wasser in riesigen Mengen vorhanden, lokal kann es aber knapp werden, da Niederschläge, natürliche Wasserspeicher und die Nachfrage ungleich über die Erde verteilt sind. Wo Wasser knapp wird, treten meist konkurrierende Ansprüche innerhalb und zwischen Staaten zu Tage.

Knappes Wasser als Ursache von Konflikten?

Bereits vor über 200 Jahren warnte der englische Politökonom und Demograph Thomas Malthus angesichts einer wachsenden Bevölkerung vor Ressourcenknappheit und daraus resultierenden gesellschaftlichen Verwerfungen. Daraus entstand besonders ab den 1970er-Jahren das Argument, die immer stärker übernutzten natürlichen Ressourcen, allen voran Wasser, würden letztlich zu massiven Konflikten bis hin zu Kriegen führen. Viele Bücher, populärwissenschaftliche Texte und Aussagen politischer Entscheidungsträger verwenden denn auch Begriffe wie «water wars» oder «Krieg um Wasser». Im Kontext des Klimawandels haben solche Behauptungen in den letzten Jahren Hochkonjunktur.

Kooperation statt Konflikt

Die Forschung zu diesem Thema hat vor allem dazu beigetragen, solche Behauptungen auf den Boden der Realität zurück zu holen. Statistische Analysen zu internationalen Kriegen und Bürgerkriegen zeigen, dass Wasserknappheit keine relevante Vorhersagevariable für diese extreme Konfliktform ist1.

«Wasserkonflikte, die gewalttätig ausgetragen werden, sind extrem selten – verbale Streitigkeiten hingegen relativ häufig.»Thomas Bernauer

Mehrere Forschungsgruppen, darunter auch meine, haben zudem untersucht, wie gross das Ausmass von Konflikten um Wasserressourcen auf internationaler und innerstaatlicher Ebene ist. Solche Studien werten eine riesige Anzahl von weltweiten Medienberichten aus. Das wichtigste Ergebnis: Gesellschaftliche Interaktionen rund um Wasserressourcen folgen einer Art Normalverteilung. Wasserkonflikte, die gewalttätig ausgetragen werden, sind extrem selten. Internationale oder innerstaatliche Wasserkriege sind in den verfügbaren Daten bis in die 1940er Jahre zurück nicht beobachtbar.

Wasserkonflikte im Sinne von verbal ausgetragenem Streit sind hingegen relativ häufig. Noch häufiger sind allerdings Interaktionen, die kooperativer Natur sind1,2,4. Wasserknappheit führt in der Tendenz somit häufiger zu Kooperation als zu Konflikten.

Was bedeuten diese Befunde für die Zukunft?

Welche Faktoren das Konfliktrisiko bestimmen ist noch nicht abschliessend geklärt. Bekannt ist: Zu den wichtigsten Prädiktoren internationaler Wasserkonflikte gehören bereits existierende politische Auseinandersetzungen um Probleme, die nichts mit Wasser zu tun haben, ein starkes Entwicklungsgefälle zwischen Anrainerstaaten sowie fehlende oder unterentwickelte Institutionen im Wasserbereich innerhalb und zwischen den Anrainerstaaten1,2,3,4.

Auch wenn Wasserkonflikte bislang praktisch nie in kriegerischen Auseinandersetzungen mündeten: Könnte künftig akute Wasserknappheit infolge massiver klimatischer Veränderungen nicht doch zu gewalttätigem Streit um Wasser führen? Im Prinzip ist dies natürlich denkbar, aber meiner Meinung nach eher unwahrscheinlich. Die Kosten einer kriegerischen Auseinandersetzung werden in den allermeisten Fällen viel höher sein als jene für Lösungen am Verhandlungstisch.

Statt dem Mythos vom Wasserkrieg zu verfallen, dürfte es aus Sicht der betroffenen Menschen sinnvoller sein, das kurz- bis mittelfristig politisch Machbare aus den bisherigen Forschungsresultaten abzuleiten und entsprechend zu handeln. Dieses Machbare besteht einerseits darin, dass institutionelle Rahmenbedingungen geschaffen werden, die Interessenkonflikte und Streitigkeiten innerhalb und zwischen Staaten um knapper werdendes Wasser in geordneten Bahnen und gewaltfrei lösen können.

Machbar ist andererseits auch, Wasserressourcen effizienter zu nutzen. Dies zumal diverse Studien zeigen, dass Wasserknappheit in den meisten Fällen weit stärker durch lokale Übernutzung verursacht wird als durch den Klimawandel6. Die World Water Development Reports der UNESCO etwa zeigen viele Möglichkeiten auf, mit Wasser schonender umzugehen, wobei der Zugang ärmerer Länder zu technologischen Innovation eine grosse Rolle spielt5.

Dieser Text erschien ebenfalls als Autorenbeitrag im Tages-Anzeiger.

Referenzen

1 Beck, L., Bernauer, T., Siegfried, T., Böhmelt, T. (2014): Implications of Hydro-Political Dependency for International Water Cooperation and Conflict: Insights from New Data. Political Geography 42: 23–33.

2 Bernauer, T., Böhmelt, T. (2014): Basins at Risk: Predicting International River Basin Conflict and Cooperation. Global Environmental Politics 14/4: 116–138.

3 Böhmelt, T., Bernauer, T., Buhaug, H., Gleditsch, N. P., Tribaldos, T., Wischnath, G. (2014): Demand, Supply, and Restraint: Determinants of Domestic Water Conflict and Cooperation. Global Environmental Change 29: 337–348.

4 Bernauer, T., Kalbhenn, A. (2010): The Politics of International Freshwater Resources. In The International Studies Encyclopedia. Wiley-Blackwell, 5800-5821.

5 UNESCO, World Water Assessment Program: externe Seite http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/wwap/).

6 Beck, L., Bernauer, T. (2011): How Will Combined Changes in Water Demand and Climate Affect Water Availability in the Zambezi River Basin? Global Environmental Change 21/3: 1061–1072.

Kommentare

Es sind zusätzliche Kommentare in der englischen Fassung dieses Beitrags verfügbar. Alle Kommentare anzeigen

Auseinandersetzungen um Wassernutzung führen zwar nicht zu Kriegen zwischen Staaten, stellen aber unter Umständen einen Akt der Gewalt gegen die Bevölkerung dar. Umleitung ganzer Flusssysteme in totalitären Staaten wie Sowjetunion oder China haben Millionen Menschen vertrieben und/oder gravierende ökologische Schäden verursacht. Konflikte bescheideneren Ausmasses haben sich auch in der Schweiz abgespielt. Dank Mobilisierung politischen Widerstandes gegen Wasserkraftprojekte (z.B. Überflutung des Urserentals) konnten diese verhindert werden. In den meisten Ländern der Welt werden Projekte brutal durchgesetzt. Seit den Neunzigerjahren nutzt die Türkei die Wasser von Euphrat und Tigris auf Kosten der dort lebenden Kurden, die zu Hunderttausenden vertrieben sowie deren Dörfer und Kulturgüter zerstört wurden. Die von Prof. Bernauer behauptete Kooperation findet hier nicht statt. Es handelt sich im Gegenteil um eine Machtdemonstration eines autokratischen Regimes, ja um eine regelrechte Kriegführung gegen die Kurden im eigenen Land,in Syrien und im Irak. Der Kriegsbegriff, definiert als zwischenstaatlicher Konflikt, erweist sich hiemit als untauglich.

Schön, dass der Pessimismus von Thomas Malthus - einmal mehr - wenig bis nicht begründet ist. Auch in der Schweiz werden seit langem Verbandslösungen zur Wasserversorgung gesucht und gefunden. Allerdings mit der fragwürdigen Folge, dass die "alten" Wasserquellen nicht mehr geschützt werden. Vorrang hat nun Bauland und intensive Landwirtschaft.

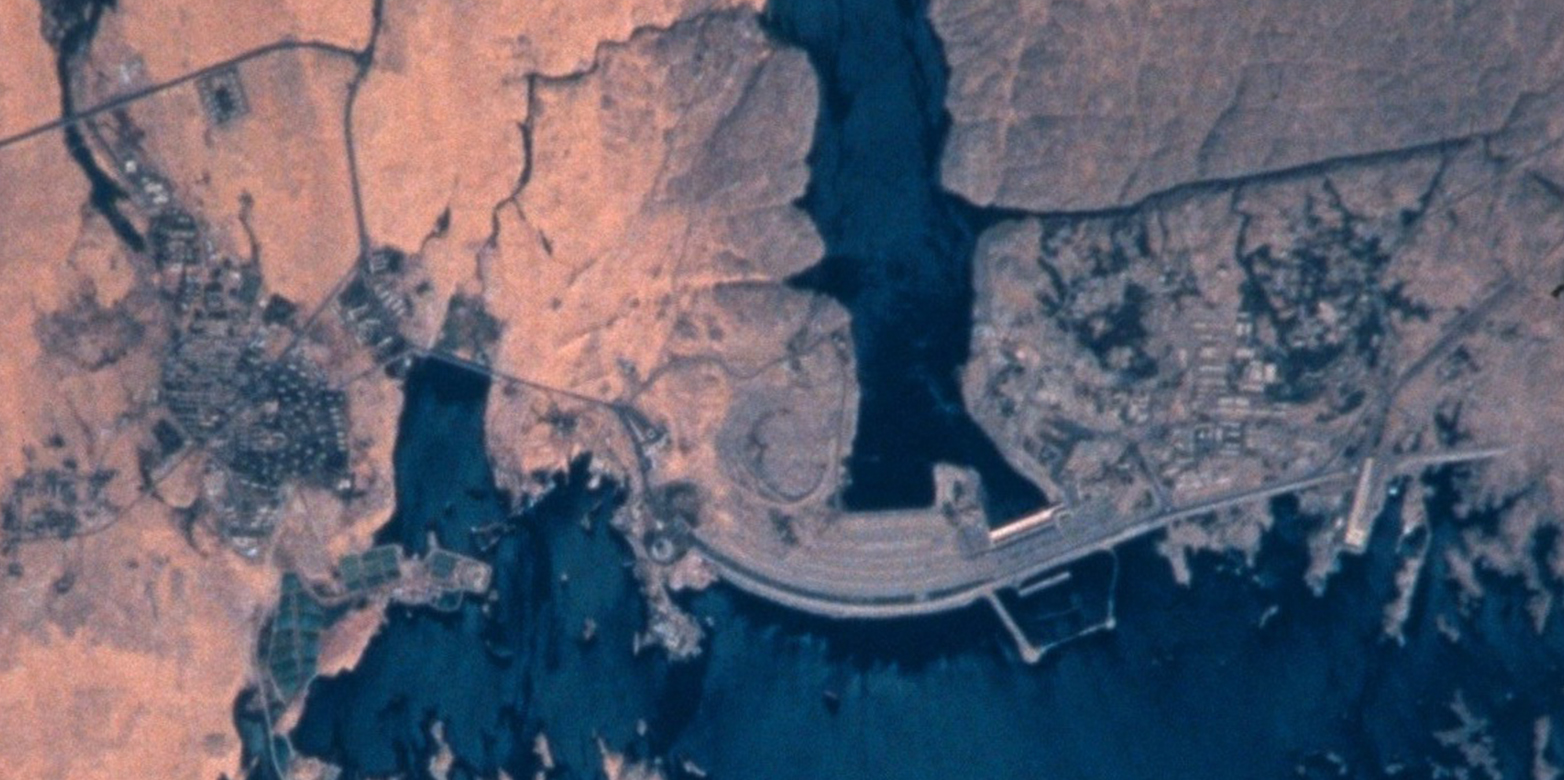

Ja, Wasser wird immer stärker genutzt und viele Wasserprojekte stammen von sich entwickelnden Gesellschaften, die mittels Bewässerung, Stromerzeugung und Handel auf Wasserrouten sich weiter entwickeln wollen. Viele grossen Flüsse wie der Mekong, Nil, Jordan, Euphrat&Tigirs, sind umkämpft weil sie mehrere Länder durchziehen und Eingriffe am Oberlauf, die Verfügbarkeit von Wasser am Unterlauf beeinflussen. Zum Krieg muss es deshalb nicht unbedingt kommen, wie richtig im Artikel angemerkt. Zudem: Gegen China können wohl alle anderen Mekong-Anrainer-Staaten nicht ankommen - auch nicht mit Krieg. China setzt seine Interessen auf alle Fälle durch, nimmt aber vielleicht etwas Rücksicht auf die Staaten am Unterlauf, denn es will ja gut mit ihnen auskommen.

Gut, haben Sie den Jordan erwähnt… Man sollte die Tragik um das Wasser in dieser Region, trotz damaligen UN-Verteilungsplan, nicht vergessen.