Datenübertragung durch kontrolliertes Rauschen

Um mehr Signale zu übertragen, als Übertragungskanäle verfügbar sind, kommen in der Informationstechnik Multiplexverfahren zum Einsatz. Forscher der ETH Zürich haben jetzt ein neues Verfahren erfunden, bei dem Informationen im korrelierten Rauschen zwischen räumlich getrennten Lichtwellen kodiert werden.

Um möglichst viele Informationen gleichzeitig von A nach B zu übertragen, haben Wissenschaftler und Ingenieure in den letzten Jahrzehnten immer ausgefeiltere Methoden entwickelt. Allgemein als Multiplexverfahren bezeichnet, erlauben diese Techniken, mehr Signale zu übermitteln, als Übertragungskanäle vorhanden sind. Ein typisches Beispiel dafür ist die Rundfunkübertragung auf verschiedenen Frequenzen. Wissenschaftler der ETH Zürich haben nun eine neues Multiplexverfahren erfunden, das auf Rauschen basiert – also auf etwas, das man normalerweise eigentlich vermeiden möchte.

Korrelationen im Doppelspalt

Shawn Divitt, der als Doktorand in der Arbeitsgruppe von Professor Lukas Novotny am Departement Informationstechnologie und Elektrotechnik vor zwei Jahren den Anstoss zur Entwicklung der neuen Technik gab, war eigentlich schon fast mit seiner Doktorarbeit fertig, als ihm eine Idee kam.

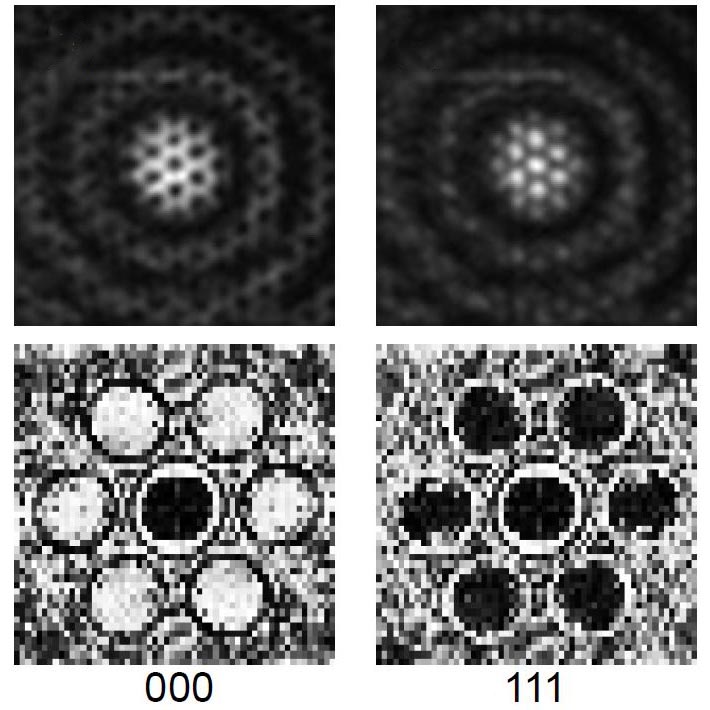

In einem Doppelspalt-Experiment - einem Klassiker der Physikgeschichte - hatte er untersucht, wie sich Korrelationen zwischen den Lichtwellen in den beiden Spalten bilden und auf das Interferenzmuster auswirken. Korrelationen sagen etwas darüber aus, wie gut man zum Beispiel die Schwingungsphase einer Lichtwelle vorhersagen kann, wenn man die Phase der anderen Welle kennt. Auch wenn beide Phasen fluktuieren oder «rauschen», so können sie dies doch auf mehr oder weniger synchronisierte Weise tun. Sind die Korrelationen stark, so bildet sich im Doppelspalt-Experiment ein gut sichtbares Interferenzmuster auf einem Schirm hinter den Spalten. Schwache Korrelationen lassen das Interferenzmuster dagegen verblassen oder ganz verschwinden.

«Die Idee war, dieses Prinzip zu verallgemeinern und damit Informationen zu kodieren», erklärt Divitt. Dazu berechnete er die Korrelationen zwischen mehreren räumlich getrennten Lichtwellen, die zum Beispiel durch gebündelte Glasfasern übertragen werden. «Das Interessante dabei ist, dass die Korrelationen paarweise zwischen den Lichtwellen bestehen, wodurch die Zahl dieser Korrelationen nicht linear mit der Anzahl der Lichtwellen ansteigt, sondern in etwa quadratisch», sagt Divitt.

Im Prinzip sollte es daher zum Beispiel möglich sein, mit vier Lichtwellen sechs Bits an Information in Form von Korrelationen zu kodieren, mit acht Lichtwellen 28 Bits, und so fort. Der Wert «1» eines Bits kann dann durch eine positive Korrelation (synchrones Rauschen), der Wert «0» dagegen durch eine negative Korrelation dargestellt werden.

Ferngesteuertes Experiment

Auf dem Papier funktionierte diese Art der «Korrelations-Kodierung» perfekt. Um sicher zu gehen, dass sie auch praktisch umsetzbar war, wollte Divitt sie jedoch zusätzlich in einem Experiment testen. Das Problem dabei: Divitt ist amerikanischer Staatsbürger, und sein Visum lief mit Ende seines Doktorats aus. Also ging er einen eher ungewöhnlichen Weg. Vor seiner Rückreise in die USA baute er in Novotnys Labor ein Experiment auf, in dem mit Hilfe eines so gennannten räumlichen Lichtmodulators die Kodierung von Informationen in einem Glasfaserbündel simuliert wird. Dazu werden die Korrelationen der Lichtwellen in den simulierten Glasfasern entsprechend manipuliert und danach mit Hilfe eines Interferenzmusters ausgelesen. Zurück in den USA, liess Divitt das Experiment dann laufen – mittels Computer-Fernsteuerung. Kollegen in Zürich sorgten derweil dafür, dass der experimentelle Aufbau immer in Schuss war.

Die Ergebnisse analysierte Divitt anschliessend ebenfalls per «home office» und stellte fest, dass seine Methode tatsächlich funktionierte. Mittlerweile haben er und sein Doktorvater bereits ein Patent dafür eingereicht. «So eine Art von Forschung ist natürlich schon etwas ungewöhnlich», sagt Novotny dazu. «Sie war auch nur machbar, weil die ETH die entsprechenden Freiräume bereitstellt, um auch mal wilde Ideen zu testen – im Zweifelsfall sogar aus der Ferne».

Mögliche Vorteile bei der Sicherheit

Von ihrem Verfahren versprechen sich Divitt und Novotny einerseits die Möglichkeit, die Übertragungskapazitäten von Glasfaserkabeln noch weiter zu erhöhen. Da ihre Methode kein kohärentes Laserlicht voraussetzt, sondern auch mit normalen Lichtquellen funktioniert, sollte sie zudem auch billiger sein als konventionelle Technologien. Andererseits könnte die Korrelations-Kodierung auch zur Datensicherheit beitragen. Da die Schwingungen von Lichtwellen aufgrund ihrer hohen Frequenz nicht in «Echtzeit» aufgenommen werden können, müsste ein etwaiger Lauscher einen beträchtlichen Teil der Lichtleistung abzweigen, um daraus Interferenzmuster zu gewinnen und die Informationen damit abzufangen. Das wiederum würde sofort auffallen, womit der Lauscher enttarnt wäre.

Novotny möchte in Zukunft die Vorteile und möglichen Anwendungen der Korrelations-Kodierung mit einem neuen Doktoranden weiter ausloten. Divitt lebt mittlerweile mit seiner fünfköpfigen Familie in der Gegend um Washington D.C., wo er als Forscher arbeitet. An seine Zeit in Zürich und sein ferngesteuertes Experiment erinnert er sich gerne zurück. Die Disziplin, um ein solches Vorhaben durchzuziehen, hat er sich bereits als junger Doktorand angeeignet: «Als ich an die ETH ging, hatten wir ja schon unseren ersten Sohn, ich musste mich daher von Anfang an immer gut organisieren», sagt Divitt.

Kommentare

Es sind zusätzliche Kommentare in der englischen Fassung dieses Beitrags verfügbar. Alle Kommentare anzeigen

Sieht viel versprechend aus. Spontan kommen mir die Phantomschaltung der analogen Nachrichtenübertragung in den Sinn. Warum sollte es nicht auf höheren Frequenzen funktionieren?!

Nachdem das STED-Microskop jenes "Photon" überraschend bündeln konnte, nun also eine Technik die jenes "Bündel" differenzieren können. Somit dürfte bewiesen sein dass wir es mit jener "Lichtwelle" immer noch nicht mit etwas Elementarem zu tun haben. Andererseits stärkt diese neue Differenzierung jene Theoretiker welche diese Em-Wechselwirkung für den Verursacher sämtlicher Kraftübertragungen halten.

Ich freue mich als ETH Mitarbeiter in der Netzwerk-Planung / Glasfasertechnologie solche interessante zukunftsweisende Beiträge zu lesen.

Bin stolz Mitarbeiter der ETH zu sein, die solche Forschungen ermöglicht. Bravo, super, weiter so.