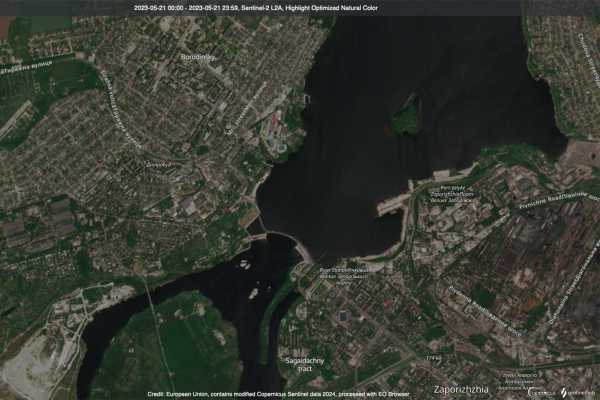

Die Energieinfrastruktur zählt zu den Hauptzielen der russischen Angriffe auf die Ukraine. Das Ausmass der Zerstörung ist enorm. «Ein Jahr nach dem Beginn des Kriegs im Februar 2022 waren 76 Prozent der thermischen Kraftwerke zerstört, inzwischen sind es 95 Prozent», sagt die ukrainische Wissenschaftlerin Iryna Doronina: «Und auch sämtliche grossen Wasserkraftwerke sind ausgefallen.» Als besonders verheerend erwies sich die Sprengung des Kachowka-Staudamms. Die riesige, ausfliessende Wassermenge – die Fläche des Stausees war 1,5-mal grösser als der Kanton Zürich – zerstörte Tausende von Häusern und verwandelte den Stausee in eine Wüste.

Iryna Doronina, die vor dem Krieg Dozentin an der Nationalen Wirtschaftsuniversität Kiew war, kam 2022 als «SNF Scholar at Risk» an die ETH Zürich. Dieses Programm ermöglicht es Schweizer Hochschulen, bedrohte Forscher:innen mit finanzieller Unterstützung des Schweizerischen Nationalfonds befristet anzustellen. Bis 2024 forschte Doronina in der Folge als Senior Researcher am ETH-Institut für Wissenschaft, Technologie und Politik (ISPT). Heute forscht sie an der Technischen Universität München (TUM). In Zürich arbeitete sie eng mit den Gruppen von Adrienne Grêt-Regamey, Professorin für die Planung von Landschaften und Umweltsystemen (PLUS), und Tobias Schmidt, Professor für Energie- und Technologiepolitik und Leiter des ISTP, zusammen.

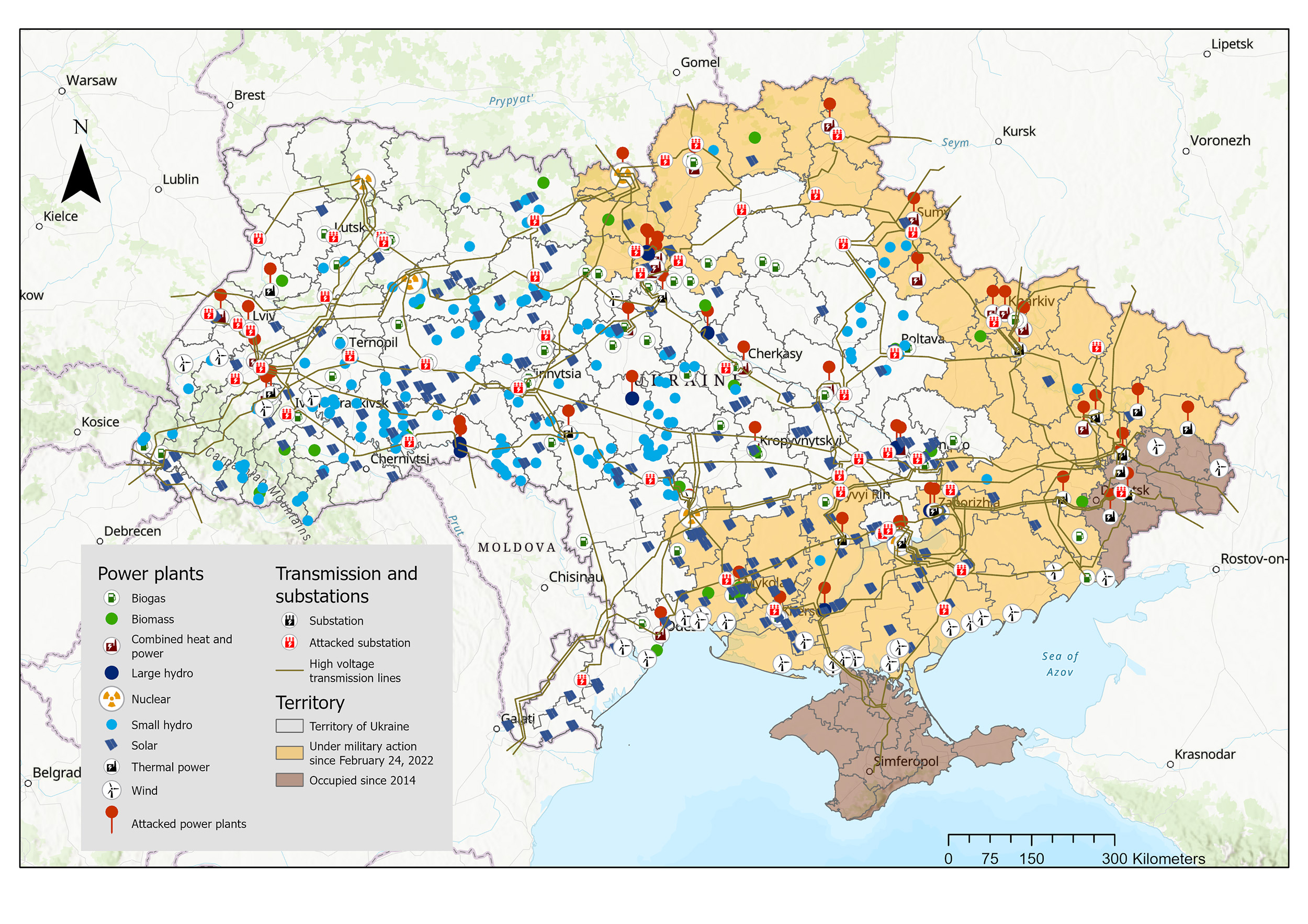

Dabei untersuchten die Forschenden namentlich die Frage, warum erneuerbare Energien beim Wiederaufbau des ukrainischen Stromsystems im Vordergrund stehen sollten. Die entsprechenden Erkenntnisse sind nun in Joule erschienen, einem führenden Journal für Energieforschung. Zur Publikation trugen auch Forschende der TU München und der Universität Bayreuth wesentlich bei. «Wir stellen fest, dass seit Februar 2022 praktisch alle grossen, zentralisierten Kraftwerke angegriffen wurden. Dadurch sank die gesamte Stromproduktionskapazität auf etwa ein Drittel des Vorkriegsniveaus», sagt Tobias Schmidt, «und auch das Netz wurde durch Angriffe auf Übertragungsleitungen und Umspannwerke besonders im Osten erheblich geschwächt.»

Kapazitätsreserven sind ein Schlüssel zum Überleben

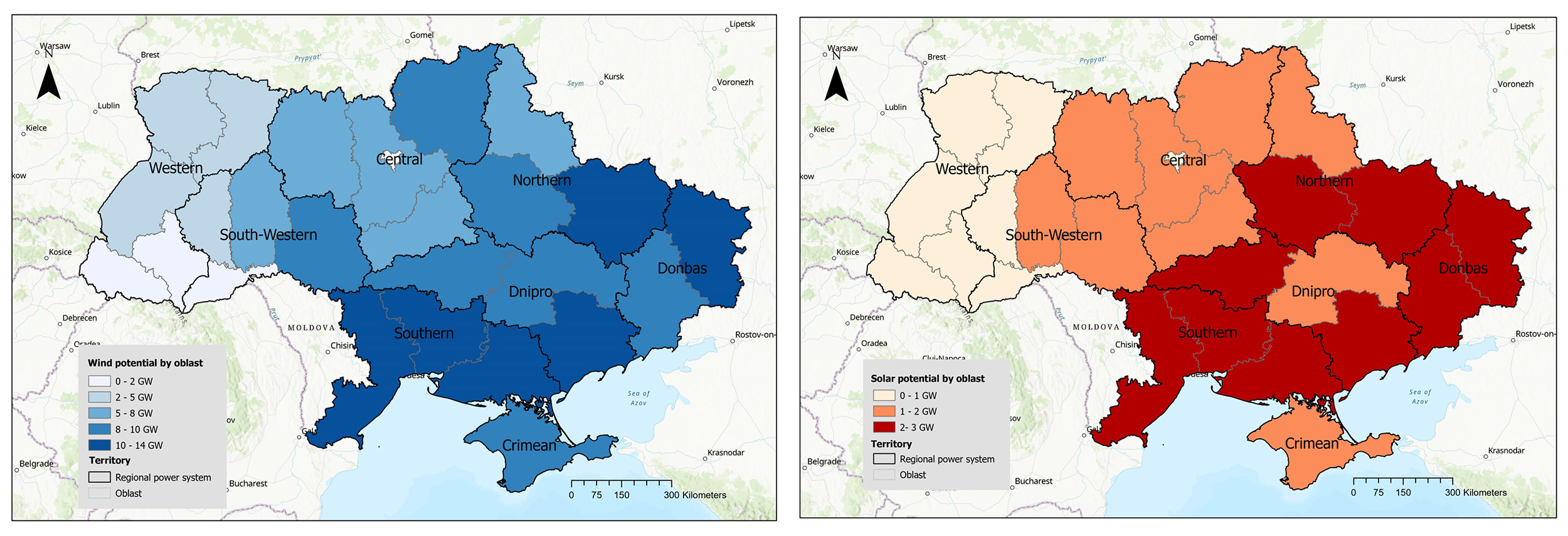

In ihrer Studie verbanden die Forschenden georäumliche und politische Analysen. «Unsere Studie präsentiert die erste umfassende und georäumliche Kartierung des ukrainischen Elektrizitätssystems im Februar 2022 und der folgenden Zerstörung im Krieg», sagt Adrienne Grêt-Regamey, «ausserdem zeigen wir das Potenzial der erneuerbaren Energien für die Ukraine auf und benennen die politischen und regulatorischen Voraussetzungen, die erforderlich sind, um Investitionen zur erleichtern.»

Im ersten Schritt erstellten die Forschenden eine detaillierte Karte der ukrainischen Energieinfrastruktur vor 2022. «Wir wollten wissen, wie gross die installierte Energiekapazität war und kartierten 1626 Objekte», erzählt Doronina: «Diese Informationen zu Anlagen, Standorten, Leistung, Produktion und Verbrauch dienen als Grundlage für die weiteren Analysen.» Mit 59 Gigawatt installierter Kraftwerksleistung zählte die Ukraine vor 2022 zu den grössten Energieproduzenten in Europa. Das Land selbst benötigte 22 Gigawatt. «Die Ukraine hatte also erhebliche Kapazitätsreserven. Diese haben meinem Land geholfen, während des Krieges zu überleben», fasst Iryna Doronina zusammen.

Kommentare

Eine zentralisierte Energieinfrastruktur ist anfällig auf Korruption, weil in einer solchen Infrastruktur leicht Monopole errichtet werden können. Deshalb erscheint eine dezentrale Energieerzeugung mit Wind- und Sonnenenergie vorteilhaft. Diese Überlegung ist leider nur halb richtig. Damit die dezentral erzeugte Energie abgeführt werden kann, braucht es ein Stromnetz. Dieses ist üblicher- und sinnvollerweise als Monopol aufgesetzt. Und so landen wir auch hier wieder bei der Korruptionsproblematik. Wind- und Sonnenenergie bringen sicher viele Vorteile, speziell für die Ukraine in der aktuellen Situation. Bezüglich der Korruption trifft das leider eher nicht zu.