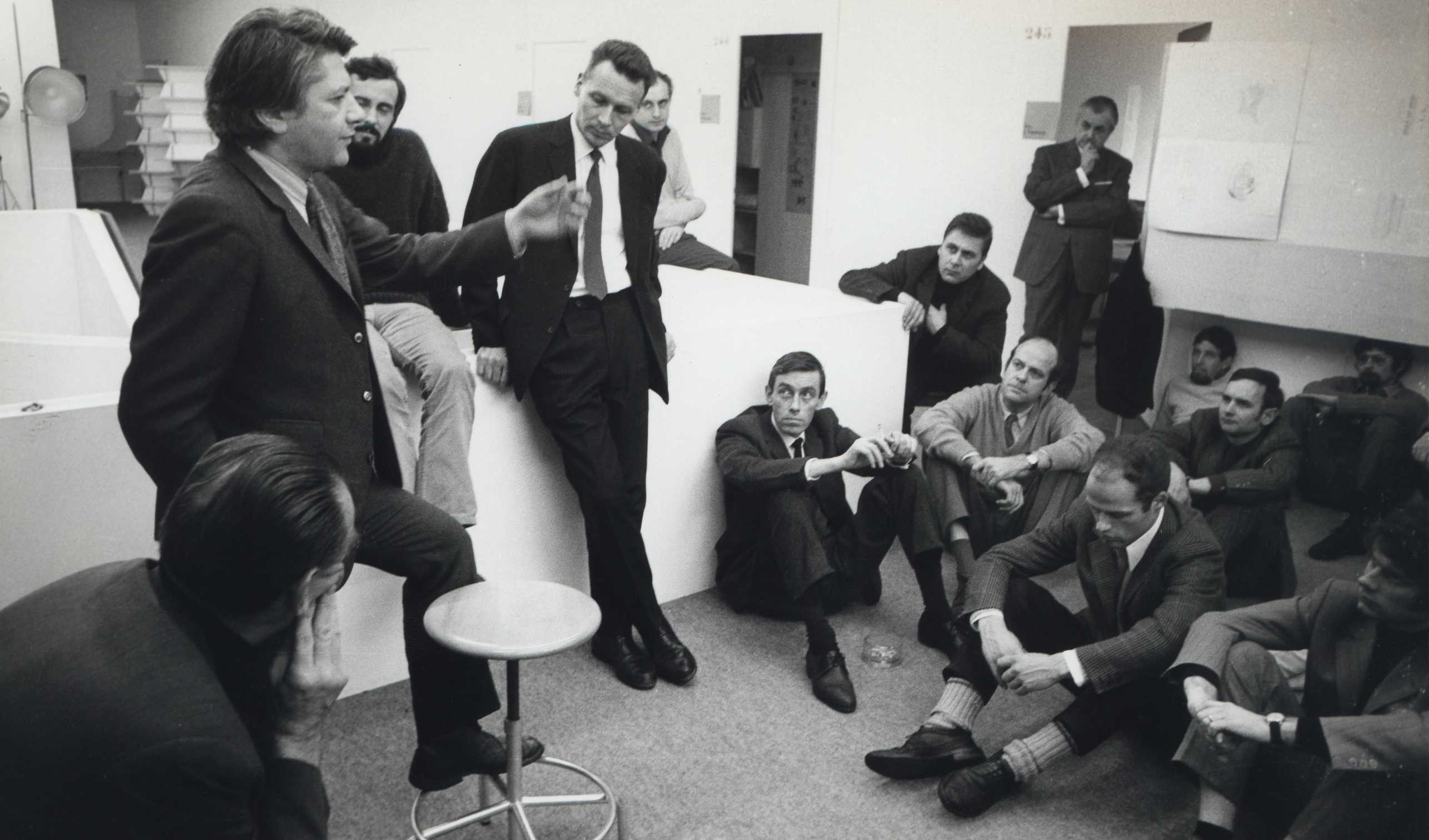

1968–1973: Mitbestimmung als Problem

Die Orientierungs-, Wachstums- und Strukturkrise zwischen 1968 und 1973 traf die ETH auf mehreren Ebenen. Neue Formen der Lehre und neue Inhalte des Studiums standen ebenso zur Debatte wie neue Reglemente und Gesetze.

Eckdaten dieser Epoche:

Reformstau durch Studierenden-Referendum

1968 beschlossen die eidgenössischen Räte ein neues ETH-Gesetz, das der Übernahme der Lausanner Ecole Polytechnique durch den Bund Rechnung trug. Da jedoch der Gesetzestext die Frage der Mitbestimmung weitgehend offen liess, ergriffen die Studierenden das Referendum. Im Juni 1969 wurde die Vorlage an der Urne abgelehnt.

Der Volksentscheid hatte für die ETH zahlreiche Konsequenzen. Mit ihm kam jener Reformstau zum Ausdruck, den der Präsident des Wissenschaftsrates, Max Imboden, bereits 1964 als «helvetisches Malaise» diagnostiziert hatte. Schon die Lancierung des Referendums durch die Studierenden war ein direkter Affront für das damalige politisch-akademische Establishment. Der Sieg der Studentenschaft zeigte, dass die Position ‹der ETH› keineswegs mit der Position der Schulleitung zusammenfiel. Vielmehr wurde nun klar, dass Mitbestimmung ein Problem war. Überdies wurde eine ganze Reihe von Übergangsregelungen notwendig, um das bundesstaatliche Hochschulwesen nach der überraschenden Ablehnung des Gesetzes überhaupt noch verhandeln zu können. Die bundesstaatliche Wissenschaftspolitik differenzierte sich noch stärker aus und gab ihre bis dahin fast vollständige Fixierung auf die ETH auf.

Neuorientierung unter schwierigen personalpolitischen Bedingungen

Auf dieses Krisenphänomen folgte eine von Diskussionslust und -frust geprägte Neuorientierung, die allerdings schon bald unter äusserst schwierigen personalpolitischen Bedingungen stattfand. Denn strukturelle Probleme liessen sich seit dem durch den Bundesrat zu Beginn der 1970er-Jahre verhängten generellen Anstellungsstopp nur durch Umverteilung, nicht mehr über Wachstum lösen.

Die hier gezeigten Inhalte entstanden im Rahmen des Projekts «ETHistory 1855-2005». Die Projekt-Website, eine Web-Ausstellung des Instituts für Geschichte der ETH Zürich, bietet zahlreiche weitere Informationen zur ETH-Geschichte und ermöglicht virtuelle Zeitreisen durch 150 Jahre Hochschulgeschichte.