Vegetation der Berggebiete trocknet Alpenflüsse aus

ETH-Forscher bestätigen ein Paradox: Eine soeben in der Fachzeitschrift «Nature Climate Change» veröffentlichte Studie beweist, dass Pflanzen in höheren Lagen während Dürren nicht verdorren, sondern prächtig gedeihen.

Bisher ging die Wissenschaft davon aus, dass die meisten Pflanzen während Dürren unter Trockenstress leiden. Um Wasserverluste zu vermeiden, schliessen Pflanzen bei Trockenheit ihre Spaltöffnungen, wachsen nicht mehr und verdorren schlimmstenfalls. Während Dürren sinkt deshalb die Verdunstung von Wasser aus der Pflanzenwelt sowie von Boden- und Wasseroberflächen, was Fachleute als Evapotranspiration bezeichnen. «In höheren Lagen, etwa bewaldeten Berggebieten, ist das jedoch nicht der Fall», sagt Simone Fatichi, Oberassistent am Institut für Umweltingenieurwissenschaften der ETH Zürich.

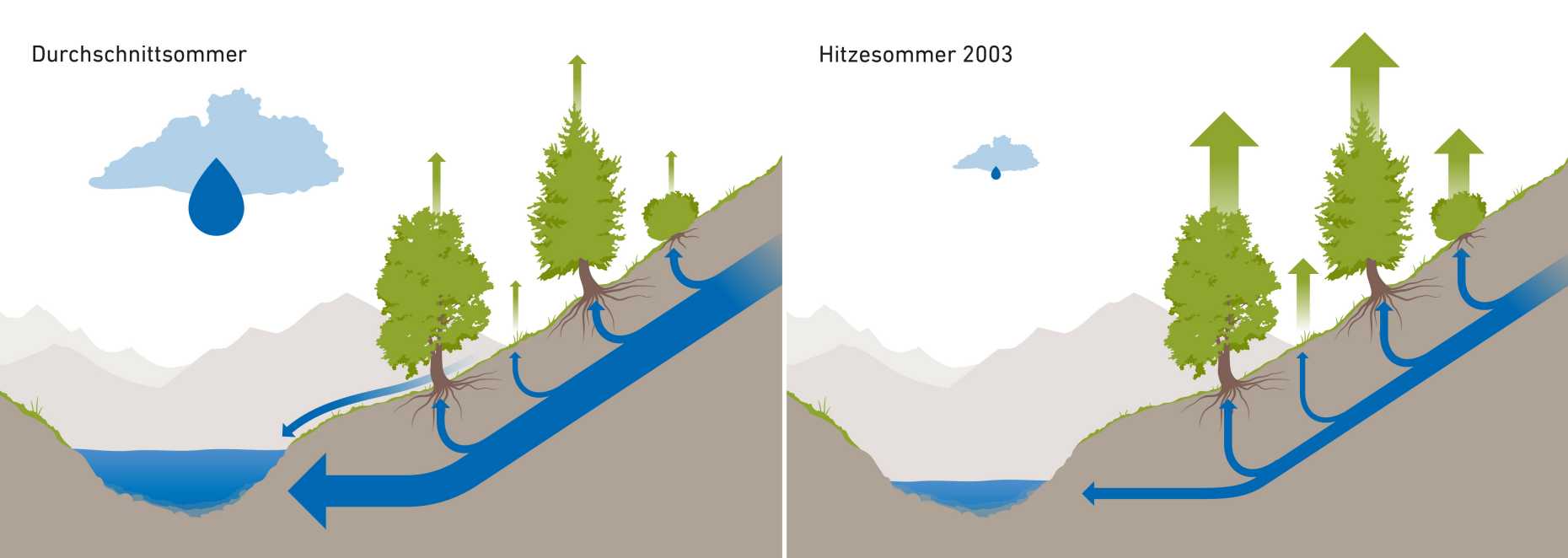

Beobachtungen aus dem Hitzesommer 2003 (und den vergangenen heissen und trockenen Sommern) deuten darauf hin, dass Bergwälder und Grasland in höheren Lagen während Dürren sogar mehr Wasser in die Luft abgeben als in «normalen» Wachstumsperioden mit durchschnittlichen Temperaturen und ausreichend Niederschlag.

Der Grund dafür: Wärme und viel Sonnenschein begünstigen das Pflanzenwachstum, ihr Stoffwechsel ist höher, und um wachsen zu können, saugen sie quasi den letzten Tropfen Wasser aus dem Boden. Dementsprechend war die Evapotranspiration in höheren Lagen bei Trockenheit viel höher als erwartet.

Bei Trockenheit überwiegt grünes Wasser

Nun haben Fatichi und weitere Wissenschaftler dieses Phänomen mithilfe eines Computermodells erstmals grossräumig für den gesamten Alpenbogen untersucht. Damit konnten sie berechnen, wie gross die Anteile sind von «grünem» Wasser, also solches, das durch Evapotranspiration in die Luft gelangt, und von «blauem» Wasser, dem Abfluss von Wasser in Bächen, Flüssen und Seen.

Ihr Modell speisten die Forscher mit Messdaten von mehr als 1200 Messstationen aus dem gesamten Alpenraum. Diese Messstationen erfassen unter anderem Wetterdaten und Abflussmengen von Flüssen.

Anhand der Simulation berechneten Fatichi und sein Doktorand Theodoros Mastrotheodoros, dass die Evapotranspiration von bewaldeten Berggebieten in einer Höhenlage von 1300 bis 3000 m.ü.M im Hitzesommer 2003 in weiten Teilen der Alpen überdurchschnittlich hoch war.

In dem Sommer führten die Fliessgewässer der Alpen im Durchschnitt nur die Hälfte der sonst üblichen Wassermenge und der Anteil an diesem Defizit der Abflussmengen, der aufs Konto der Evapotranspiration ging, lag gemäss den Berechnungen der ETH-Forscher bei einem Drittel. «Die Vegetation dieser Höhenlage war also massgeblich daran beteiligt, den halb ausgetrockneten Flüssen und Bächen das Wasser abzugraben», betont Fatichi.

Klimaerwärmung erhöht Evapotranspiration

Weiter simulierten die Forscher auch eine Temperaturerwärmung um drei Grad im Alpenraum – ein Szenario, das Ende dieses Jahrhunderts Realität werden könnte. Eine solche Erwärmung könnte die jährliche Verdunstung weiter erhöhen, und zwar um sechs Prozent. Umgerechnet in Niederschlag bedeutet dies, dass die verdunstete Wassermenge vergleichbar wäre mit einem jährlichen Rückgang der Niederschlagsmenge in den Alpen um durchschnittlich 45 Liter pro Quadratmeter. Diese Menge entspricht drei bis vier Prozent des Jahresniederschlags. Der jährliche Niederschlag und dessen Veränderungen sind bei weitem die wichtigsten Faktoren, welche die Abflussmenge kontrollieren.

Die Konsequenzen: Die Abflussmengen in Flüssen und Bächen kommen künftig noch stärker unter Druck. «Es wird aufgrund der Tendenz zu warmen und trockenen Sommern eine Verschiebung von blauem zu grünem Wasser geben», sagt Fatichi. Dies gefährde langfristig die Wasserversorgung der tiefer gelegenen Regionen innerhalb und am Rand der Alpen.

Dabei spielen mehrere Faktoren zusammen: Durch die Klimaerwärmung wird mit generell weniger Niederschlag gerechnet, die Gletschereisreserven schwinden und in trockenen und warmen Sommern verschärft die Evapotranspiration das Problem geringerer Abflussmengen zusätzlich. Diese Umstände könnten die Rolle der Alpen als «Wasserschloss Europas» in Frage stellen. Den Alpen entspringen die vier grossen europäischen Flüsse Rhein, Rhone, Inn und Po. Diese versorgen mit rund 170 Mio. Menschen mit Wasser und sichern einen wichtigen Teil der Stromproduktion sowie die Landwirtschaft. Ein grösser Teil Europas ist damit auf das blaue Wasser aus den Alpen angewiesen. «Ob wir uns dessen Rückgang leisten können?», fragt Fatichi.

Literaturhinweis

Mastrotheodoros T et al.: More green and less blue water in the Alps during warmer summers. Nature Climate Change, 27. Januar 2019, doi: 10.1038/s41558-019-0676-5

Kommentare

Es sind zusätzliche Kommentare in der englischen Fassung dieses Beitrags verfügbar. Alle Kommentare anzeigen

Bin oft in den Bergen unterwegs. Oftmals auf den gleichen, bekannten Wegen. Ja, die Natur verändert sich. Sie wird definitiv grüner (nicht politisch gemeint). Markant ist es besonders im Bereich 1500m - 2000m Höhe. Wo man früher durch fast vegetationslose Hänge aufstieg, spriessen heute Sträucher, Gräser, Kräuter, Blumen usw. hervor. Wunderbar. Auch die Baumgrenze steigt langsam an. Wir Wanderer nennen das #vergrünung und dies ist zur Zeit gut sichtbar, Ich freue mich schon auf den nächsten, grünen Frühling.

Es ist zu erwarten, dass auch in höheren Lagen und bewaldeten Berggebieten die Transpiration von Pflanzen abnehmen wird, wenn ein Grad an Trockenheit erreicht wird, wie in tieferen Lagen. Wenn die Pflanzen nicht mehr an Wasser herankommen, können sie es auch nicht verdunsten. Dass die Evapotranspiration mit steigender Temperatur und ausreichend pflanzenverfügbarem Wasser zunimmt, ist wenig überraschend.

Das ist ja absurd dass das überraschend sein soll! Augen offen halten und interessiert an der Natur sein, dann noch etwas Logik anwenden und man weiss: Wasser ist das Gold der Zukunft, wenn man (Staaten) nicht endlich vom Meerwasser Trinkwasser generiert, was schon lange in der Praxis teilweise gemacht wird, und dann aber via Piplines ins Landesinnere zu grossen Umtergrund-Speichern gepumpt wird! Natürlich mit Solar- und Windenergie. In allen Ländern, auch der Schweiz! Die Meeresspiegel steigen eh massiv an. Mit Öl und Gas macht man das schon lange, aber wieso nich mit Wasser für die Bewässerung und als Trinkwasser. Dazu kann man zum Beispiel in der Schweiz vom Speicher her auch wieder Strom produzieren, wenns gescheit geplant wird! Beispiel Madeira und El Hierro! Alle WEF Leute würden gescheiter mal so was sinnvolles für alle Menschen initieren!

In einem trockenen Sommer kann eine erhöhte Transpiration auch positiv sein. Sie erhöht die Luftfeuchtigkeit und kann zu mehr Tau und Gewittern führen, die dem Boden Wasser zurückgeben.