Der Herr der Fliegen, der Daten und der sieben Velos

ETH-Professor und Molekularbiologe Ernst Hafen wird Ende Juli emeritiert. Ein Blick zurück auf eine turbulente Laufbahn eines vielseitig Interessierten, der sich nicht immer in der Blase der Molekulargenetik aufhalten wollte.

Bald ist Schluss. Schluss mit der Professur an der ETH, mit Forschungsprojekten und dem Unterricht. Ernst Hafen hat sich gut mit dem Gedanken angefreundet, dass seine aktive Zeit als Professor abgelaufen ist. «Es gibt nichts Unerledigtes», sagt er, am Tisch in seinem Büro sitzend.

Seine Forschungsgruppe hat er aufgelöst. Nur ein Mitarbeiter ist ihm geblieben, und dieser wird sein wohl letztes Forschungsvorhaben weiterführen, bei dem es um die Gesundheit von Honigbienen geht. Seit fünf Jahren hält Hafen mit seiner Frau Bienen auf dem Dach seiner Garage in Zürich – dabei wurde er mit den Problemen der Bienen konfrontiert, allem voran mit den Varroa-Milben, welche den Völkern zusetzen. Dies habe ihn dazu inspiriert und motiviert, dieses Bienen-Projekt zu lancieren.

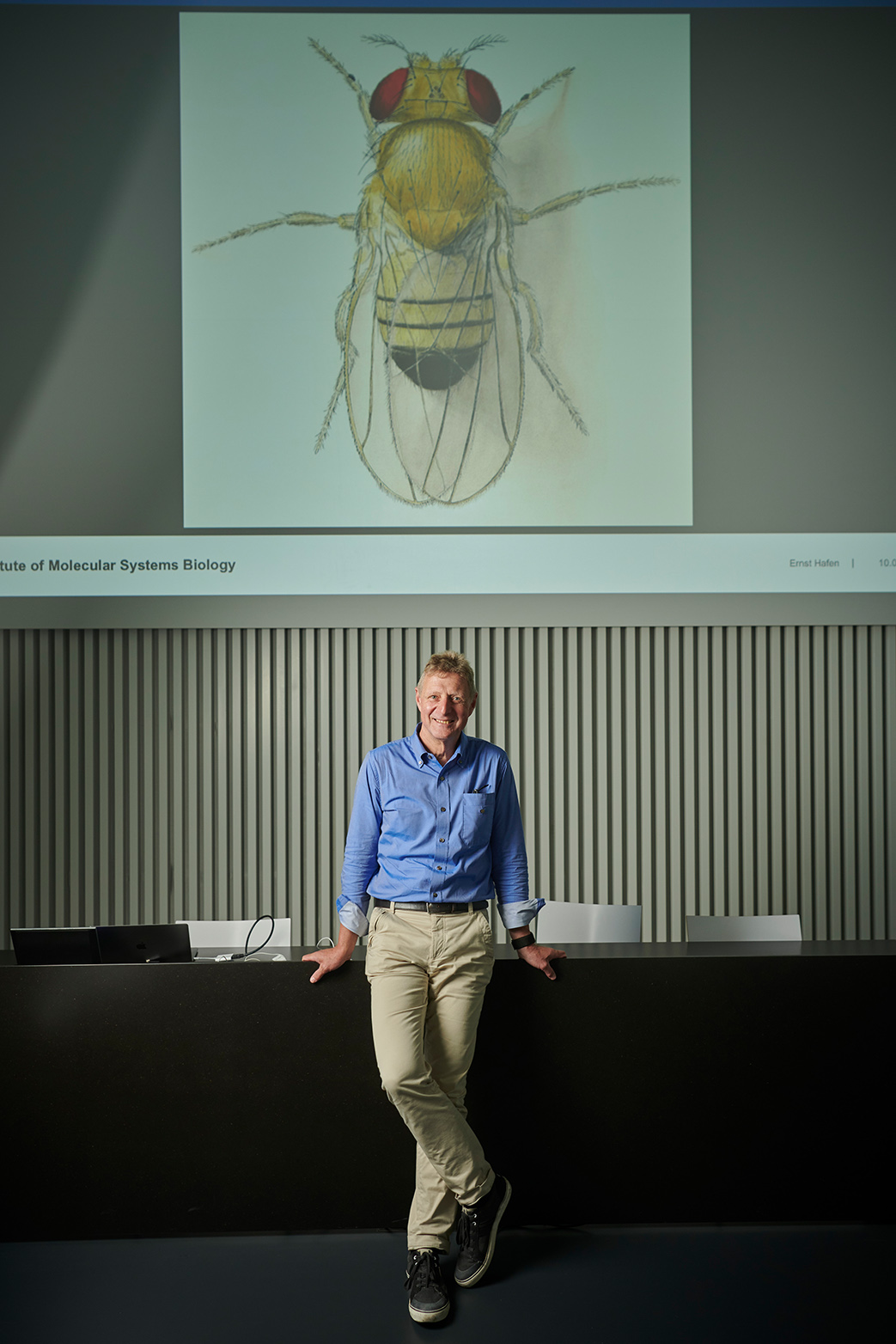

Sein angestammtes Forschungsfeld verlässt Hafen dafür nicht. Ziel des Projekts ist mit Hilfe der Taufliege Drosophila, dem biologischen Modellsystem, dem Hafen 45 Jahre seiner Forschungstätigkeit gewidmet hatte, neue Ansätze zu testen, um die Bienengesundheit zu verbessern.

Hafens wissenschaftliche Laufbahn begann mit seinem Doktorat 1983 in Entwicklungsbiologie am Biozentrum in Basel. Im Laufe seiner Doktorarbeit konnte er nachweisen, wie und wo Gene, die die Anzahl der Körpersegmente der Taufliege bestimmen, im Embryo angeschaltet werden. Später befasste er sich mit jenen Genen, die das Schicksal von Zellen bestimmen. Dabei deckte Hafen Mechanismen auf, welche bei der Krebsbildung eine wichtige Rolle spielen. «Die Veränderung des Zellschicksals ist Teil der Krebsgenese. Das interessante ist, dass bei der Fliege und beim Menschen gleiche Gene involviert sind. Das hat damit zu tun, dass Mensch und Fliege vor 600 Millionen Jahren einen gemeinsamen Vorfahren hatten», erklärt er.

Aus diesem Grund explodierte damals die Fliegenforschung, weil man bei Drosophila die Gene für Entwicklungsprozesse viel schneller identifizieren konnte als beim Menschen und diese auch für dessen Krankheiten relevant sind. Für seine Forschungserfolge wurde Ernst Hafen denn auch mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet, darunter der Ernst-Jung-, der Friedrich-Miescher- und der Otto-Naegeli-Preis.

Den Vater übertrumpfen

Zur Biologie kam Hafen durch seinen Biologielehrer am Gymnasium. «Bei Schweizer Jugend forscht hatte ich nie mitgemacht», schmunzelt er. «Ich hatte aber im Gymnasium einen sehr guten Lehrer, der mich für das Fach begeisterte.» Ein zusätzlicher Ansporn sei aber auch gewesen, dass sein Vater, ein Germanist, Deutschlehrer und Rektor am Gymnasium Münchenstein, in Biologie eher schlecht war und der Sohn eine Möglichkeit sah, seinen «Übervater» darin zu übertrumpfen. Also schrieb er für das Studium der Molekular- und Zellbiologie am Biozentrum der Universität Basel ein.

In den Vorlesungen von Walter Gehring, einem bekannten Schweizer Molekular- und Entwicklungsbiologen, stiess Ernst Hafen erstmals auf die Fliege. Gehring habe beschrieben, wie sich in den dotterreichen Insekteneier die Kerne teilen, bis es mehrere tausend davon gibt. Einige davon wandern dann zum hinteren Ende des Eies, wo sie sich in die künftigen Samen- und Eizellen umwandeln. Schon damals vermutete Gehring, dass es unbekannte RNA-Moleküle geben müsse, die in diese Zellen gelangten und ihre Entwicklung steuerten. Hafen wollte das Problem lösen. Er bewarb sich deshalb bei Gehring, der ihn jedoch abblitzen liess: kein Platz in der Gruppe. Dreimal hakte Hafen nach. Dann klappte es und er konnte bei Gehring im Labor seine Dissertation machen.

«Letztendlich fand ich nie heraus, welche Moleküle es waren, die das Schicksal dieser Zellen bestimmten. Aber ich entwickelte eine Methode, wie man diese Determinanten lokalisieren und auf dem Fliegen-Ei visualisieren kann. Das war nach drei Jahren Misserfolg mein wissenschaftlicher Durchbruch», erzählt er. Davon zeugt das Titelbild der renommierten Fachzeitschrift «Cell» von 1990, das er einrahmen liess und in seinem Büro aufbewahrt.

Diese Entdeckung gab auch seiner Doktorarbeit eine neue Richtung: Genetik als Methode zum Verständnis von Entwicklungsbiologie. «Ich hatte das Glück, dass ich mit dem amerikanischen Postdoc Mike Levine zusammenarbeiten konnte.» Für Hafen eine prägende Zeit: er saugte die Lebensart, die Levine und ein weiterer amerikanischer Postdoktorand im Labor lebten, in sich auf. «Die beiden zeigten mir eine neue Welt. Sie hatten eine andere Kultur. Das Leben im Labor war spannender als das zuhause. Manchmal sassen wir um drei Uhr in der Früh im Labor, rauchten und tranken Bier.»

Hafen zog es deshalb nach Ende seiner Dissertation in die USA, wo er 1984 eine Postdoc-Stelle in Berkeley fand. Während dieser Zeit entdeckte er in der Fliege ein Gen, das im Menschen als eines der Krebs-Gene bekannt war.

Nach drei Jahren in den USA kehrte Hafen mit seiner Frau und ihren ersten beiden von mittlerweile drei Söhnen in die Schweiz zurück. Er hatte sich unter anderem an der Universität Zürich auf eine Assistenzprofessur am Zoologischen Institut beworben, auf die er 1987 berufen wurde. 1994 wurde er zum Extraordinarius und 1997 zum Ordinarius befördert.

Präsident für ein Jahr

Doch Ernst Hafen war nicht nur der Fliegenforscher oder Fliegendoktor, wie ihn sein Sohn Timothy auf die Frage der Lehrerin nach dem Beruf des Vaters bezeichnete. «Ich war immer vielseitig interessiert, unter anderem auch an Hochschulpolitik», sagt er. Als die ETH Zürich für den Ende 2004 abtretenden Präsidenten Olaf Kübler einen Nachfolger suchte, bewarb er sich und wurde für dieses Amt gewählt, das er am 1. Januar 2005 antrat. Seine Professur an der Uni Zürich gab er dafür auf.

Hafen erhielt vom ETH-Rat den Auftrag, die Hochschule nach angelsächsischem Vorbild zu reformieren. Doch dieses ambitionierte Reformprojekt stiess vor allem innerhalb der ETH-Professorenschaft auf grossen Widerstand - und scheiterte schliesslich. Damit beendete Hafen seine Präsidentschaft nach einem Jahr vorzeitig.

Noch einmal Fliegenforscher

Er blieb an der ETH und erhielt eine Professur am Institut für Molekulare Systembiologie, das von seinem ehemaligen Studienkollegen Ruedi Aebersold geleitet wurde. Noch während des Studiums hatten sich ihre Wege getrennt: Aebersold begann mit Proteinen zu arbeiten, Hafen mit Genen. Hafen trug jedoch einiges dazu bei, dass der Proteomiker in die Schweiz zurückkehrte und 2005 an der ETH Zürich dieses Institut übernehmen konnte.

Davon profitierte auch Hafen, der dadurch zu seiner Fliegenforschung zurückfand. Im Rahmen der von Aebersold initiierten Systembiologieinitiative «SystemsX» führte er das Teilprojekt «WingX» durch. Dessen Ziel war, herauszufinden, wie ein ganzes Genom zusammenspielt, um die Flügelgrösse in einer natürlichen Population von Drosophila zu definieren. «Mit diesem Projekt konnten wir erstmals mehr als nur die Wirkung einzelner Gene untersuchen, sondern das Zusammenspiel des gesamten Genoms, aller Gen-Transkripte und der darauf basierenden Proteine», sagt Hafen. Etwas, was in dieser Detailfülle zuvor nicht möglich war. «Das war nur möglich, weil ich an dieses Institut kommen und mit Ruedi Aebersold zusammenarbeiten konnte. Das war ein schöner Abschluss der Fliegen-Grundlagenforschung.»

Daten als neues Steckenpferd

Nach seinem Rücktritt als ETH-Präsident befasste sich Hafen zunehmend mit Fragen und Problemen, die mit seiner Fliegenforschung nichts mehr zu tun hatten: dem Umgang mit persönlichen (Gesundheits-)Daten.

Nicht nur die Forschung und die Medizin häufen immer mehr Daten über Genome, Gesundheit und Krankheit an, sondern auch jeder Einzelne: mit dem Aufkommen von Smartphones und Smartwatches, welche jederzeit Körperfunktionen und Bewegung messen.

«Jeder von uns hat das Recht und die Möglichkeit mehr Gesundheitsdaten zu aggregieren und diese seinem Arzt und der Forschung zur Verfügung zu stellen, als dies Google jemals können würde.»Ernst Hafen

Er stellte jedoch fest, dass die Menschen die Aggregation (also das Zusammenführen) der eigenen Daten den Tech-Giganten überlassen. Dagegen kämpft er an: «Wir haben das Recht dazu, unsere Daten in geeigneter Weise selbst zusammenzuführen und nicht Google oder Facebook zu überlassen, die unsere Daten in klingende Münze umwandeln», gibt er zu bedenken.

Hafen setzte sich deshalb dafür ein, ein paralleles Datenökosystem unter der Kontrolle jedes Einzelnen aufzubauen. Als Lösung schlug er Datengenossenschaften vor, die die Rolle des Treuhänders übernehmen. Diese Treuhänder sammeln die Daten der Individuen, bereiten sie auf, machen sie interoperabel und präsentieren sie anonymisiert in einer Datenallmend. Die Datengenossenschaft regelt auch, ob und wie Firmen darauf zugreifen und – gegen Bezahlung – davon profitieren können. Die Daten bleiben aber in der Allmend. «Bürgerinnen und Bürger könnten dann aktiv selbst bestimmen, ob sie ihre Daten der Gesellschaft oder der Wirtschaft zur Verfügung stellen wollen», erklärt Hafen.

Er gründete aufgrund seiner Erkenntnisse einen Verein, der sich für Datengenossenschaften einsetzt. Daraus wiederum ging tatsächlich eine Datengenossenschaft hervor, die «Midata». Der Verein ist mittlerweile aufgelöst, weil er seinen Zweck erfüllt hatte. Midata besteht nach wie vor, allerdings «so erfolgreich, wie es mit beschränkten Mitteln möglich ist», sagt der ETH-Professor. Das Ziel, so sein Fazit, kam bei vielen CEOs und Politikern, mit denen er sprach, gut an. Aber niemand hätte sich so richtig vorstellen können, wie es umgesetzt werden solle. Deshalb wollte auch niemand Geld dafür einsetzen. Hafen ist aber nach wie vor überzeugt: «Die Daten-Genossenschaft ist die richtige Form.»

Gelungene Lehre weiterentwickeln

Nebst der Fliegen- und Datenforschung setzte sich Hafen stets für die Lehre ein. «Anders als in der Forschung arbeitet man in der Lehre meist allein», sagt Hafen. Auch gebe es kaum Vorbilder, höchstens die Lieblingsprofessoren aus dem eigenen Studium, deren Unterrichtsstil man kopiere. Das wollte er ändern – was unter anderem in der Einführung des sogenannten Clickers mündete. Mit diesem Kästchen können Studierende direkt während der Vorlesung auf Fragen des Dozenten reagieren; der Dozent kann sofort überprüfen, wie viele richtige Antworten eingingen. Der Clicker macht grosse anonyme Vorlesungen interaktiver.

Die Einführung dieses Geräts war ein erster Schritt hin zu mehr Interaktivität im Unterricht und führte letztlich zur Gründung des «Center for Active Learning». Daraus gingen zahlreiche Initiativen zur Verbesserung der Lehre im Departement Biologie hervor. Mittlerweile sind die grossen Grundvorlesungen des Biologiestudiums mit Gruppenarbeiten, Selbststudium und Lernjournalen angereichert. «Das war nur möglich, weil wir ein Team von Profis, also promovierten Biologinnen und Biologen im Rahmen dieses Centers aufgebaut haben, das mit Biologie-Dozierenden auf Augenhöhe diskutieren konnte. Dass es mir gelungen ist, in den vergangenen 15 Jahren dieses Center im D-BIOL aufzubauen und dass es nachhaltig wirkt, bereitet mir heute am meisten Freude», resümiert er. Und bei diesem Projekt könne er sich durchaus vorstellen, über die Emeritierung hinaus weiter mitzuarbeiten.

Loslassen und in die Pedale steigen

Nun wartet auf den 65-jährigen aber erst mal ein Projekt, das nichts mit Wissenschaft zu tun hat. Nebst Fliegen und Daten gilt seine Faszination seit seiner Kindheit dem Velo. Er ist stolzer Besitzer von sechs Fahrrädern und einem Tandem. In Gedanken ist er bereits bei seinem grossen Abenteuer, das er nach der Emeritierung am 31. Juli vorhat: eine Mountainbike-Tour auf dem Great Divide Trail, einem über 4400 Kilometer langen Bike-Trail in den kanadischen und amerikanischen Rocky Mountains; drei Monate wird er mit einem Freund und Kollegen dort wohl unterwegs sein. Das Material testeten die beiden schon auf Vorbereitungstouren in der Schweiz.

Ob er fit genug ist für die lange Tour? Im Moment sei er etwas ausser Form. Wegen der Homeoffice-Pflicht fehlten ihm die Kilometer, die er jeweils beim Pendeln mit dem Fahrrad von seinem Wohnort zum Hönggerberg zurückgelegt habe – täglich rund 30 Kilometer. Nun muss er noch ins Training investieren. Was dem sportlichen Emeritus nicht schwerfällt. Und: «Die Form wird während einer solch langen Tour von Tag zu Tag besser. Wir müssen nur langsam starten.» Erfahrung mit langen Touren hat er bereits, denn vor drei Jahren durchquerte er die USA mit seiner Frau auf dem Tandem.

Kommentare

Noch keine Kommentare