Wo sollen Windräder in der Schweiz stehen?

Eine Studie von ETH-Forschenden zeigt erstmals, wie sich die Lockerung der Raumplanung auf den Ausbau der Windenergie in der Schweiz auswirken würde. Will man möglichst wenig Windanlagen in den Alpen und in der Schweiz generell, sollte man die Nutzung von windstarken Agrarflächen im westlichen Mittelland erwägen.

Das Wichtigste in Kürze

- Um die im Windenergiekonzept vorgesehenen jährlich 4,3 TWh Windstrom zu erzeugen, bräuchte es bis 2050 rund 760 Windturbinen in der Schweiz.

- Gemäss aktueller Raumplanung würde dieses Szenario einen starken Ausbau der Windenergie in den Alpen erfordern.

- Könnte man windstarke Fruchtfolgeflächen für Windenergie nutzen, bräuchte man in den Bündner und Walliser Bergen knapp 200 Windanlagen weniger.

- Fruchtfolgeflächen im Westschweizer Mittelland haben in der Schweiz das grösste Potential für die Erzeugung von Windstrom.

Bis 2050 sollen rund sieben Prozent des Stroms in der Schweiz mit Windenergie gedeckt werden. Gemäss Energiestrategie sind dies rund 4,3 Terawattstunden (TWh) pro Jahr. Von diesem Ziel ist die Schweiz heute noch weit entfernt: Die knapp 40 bestehenden Windanlagen produzieren lediglich 0,14 TWh und damit 0,3 Prozent unseres Stroms.

Die Politik will nun den Ausbau der Windkraft beschleunigen. Vor allem im Winter, wenn Photovoltaikanlagen und Wasserkraftwerke nicht ausreichen, um den hohen Bedarf zu decken, soll der Strom aus Windturbinen eine Mangellage vermeiden. Doch wo soll der Windstrom in der Schweiz am besten erzeugt werden? In den Alpen, im flachen Mittelland, oder aber in den Voralpen und im Jura?

Eine Studie von ETH-Forschenden um Adrienne Grêt-Regamey, Professorin für Planung von Landschaften und Urbanen Systemen (PLUS), zeigt nun erstmals unterschiedliche Szenarien auf, wie Windkraftanlagen regional verteilt werden könnten, um das Ziel der Energiestrategie 2050 so effizient wie möglich zu erreichen.

Die Studienautor:innen berücksichtigen dabei erstmals auch Flächen, auf denen aktuell keine Windkraftanlagen gebaut werden dürfen. «Indem wir besonders gutes Ackerland, sogenannte Fruchtfolgeflächen, im windstarken Mittelland neben der Nahrungsmittelproduktion auch für die Erzeugung von Windstrom nutzen würden, müssten wir deutlich weniger Windkraftanlagen im alpinen Raum bauen», erklärt Grêt-Regamey.

Rund 760 Windturbinen im Referenzszenario

Das Referenzszenario der Studienautoren orientiert sich am gültigen Windenergiekonzept der Schweiz, wo mögliche Räume zur Nutzung von Windenergie definiert werden. So dürfen etwa in Wäldern, auf Fruchtfolgeflächen und im Umkreis von schützenswerten Ortsbildern keine Windkraftanlagen gebaut werden.

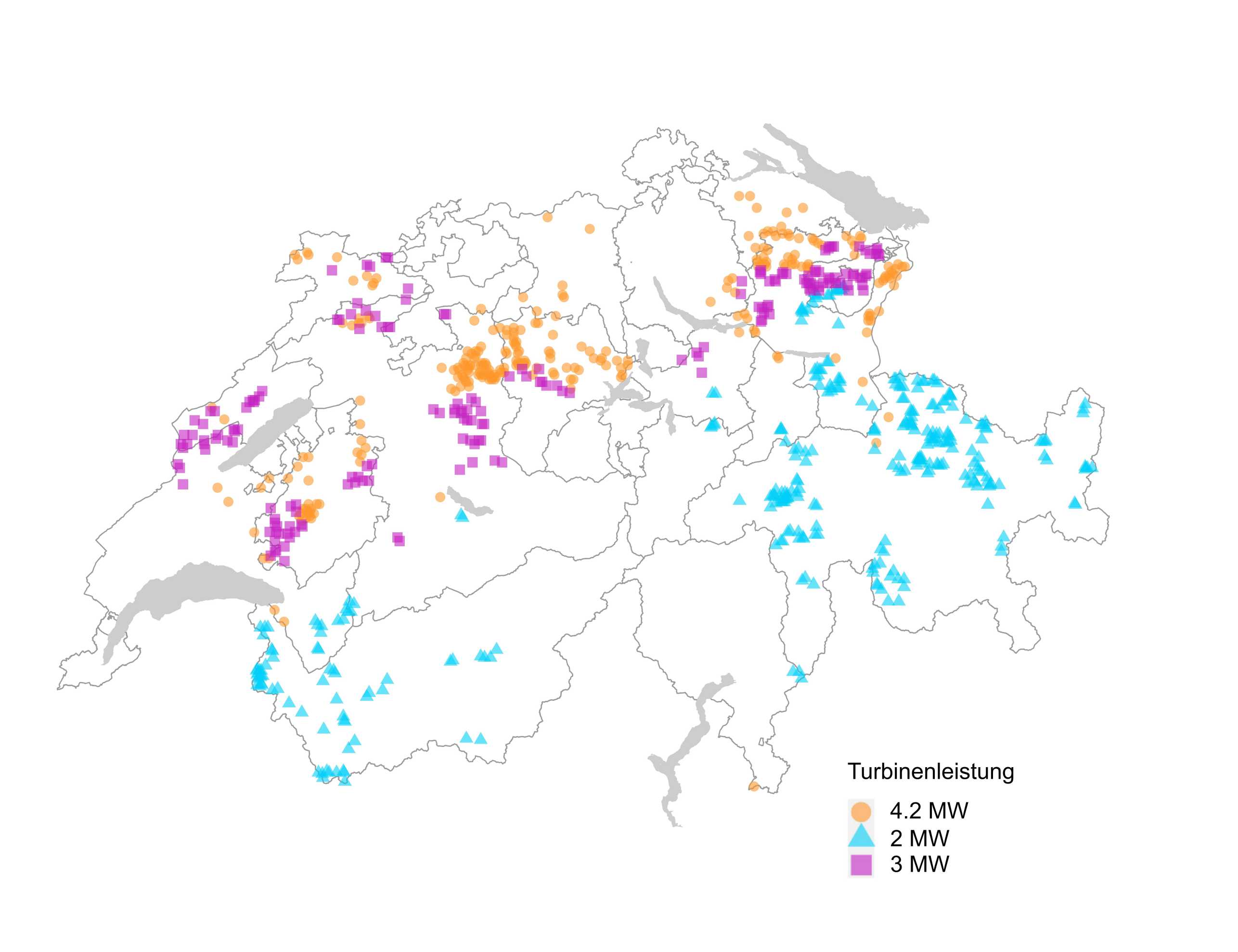

Um im Jahr 4,3 TWh Windstrom zu erzeugen, bräuchte es in diesem Szenario rund 760 Windturbinen. Bei ihren Berechnungen gehen die Forschenden davon aus, dass möglichst wenig Windturbinen an möglichst wenigen, besonders windstarken Orten gebaut werden sollten.

Da es weder sinnvoll noch technisch möglich ist, an allen Standorten die gleichen Anlagen zu bauen, berücksichtigt die Studie für die Alpen eher kleine (100 Meter hoch, 39 Meter Rotorradius), für die Voralpen und den Jura mittelgrosse (125 Meter hoch, 67 Meter Rotorradius) und für das flache Mittelland die grössten und leistungsstärksten Windturbinen (150 Meter hoch, 73 Meter Rotorradius). Dabei gilt: Eine grosse Anlage in der Ebene des Mittellandes erzeugt bei voller Auslastung über doppelt so viel Strom, wie eine kleine Anlage in den Alpen.

Starker Ausbau in den Alpen notwendig

Von den rund 760 Windturbinen befänden sich 40 Prozent in den Bündner und Walliser Alpen. Diese 300 kleinen Anlagen würden aber nur gegen 20 Prozent der Jahresleistung produzieren. «Dies ist nicht optimal, da die Bau- und Betriebskosten von Windanlagen in den Bergen tendenziell höher sind als in der Ebene. Zudem empfindet die Schweizer Bevölkerung Windanlagen in unberührten, alpinen Naturlandschaften als besonders störend», erklärt ETH-Professorin Grêt-Regamey.

Rund die Hälfte der 4,3 TWh würden durch circa 260 der grössten Anlagen in den Ebenen des Mittellandes produziert werden. 80 Prozent davon befänden sich in den Kantonen Bern, St. Gallen, Luzern und Fribourg. Die verbleibenden 30 Prozent des bis 2050 jährlich geplanten Windstroms würden durch rund 180 Anlagen in den Voralpen gedeckt werden. Ein Grossteil dieser würden in den Kantonen Bern, Fribourg, St. Gallen und Appenzell-Ausserrhoden stehen.

Basierend auf diesen Berechnungen haben die Forschenden eine Karte erstellt, welche die ungefähre Verteilung der Windanlagen zeigt. «Die Punkte sollten als nationale Fokusgebiete und nicht als genaue Standorte für Windturbinen gelesen werden», sagt Reto Spielhofer, der Erstautor der Studie, der auch in der Forschungsgruppe von Grêt-Regamey forscht.

Besonders windstarke Gebiete nutzen

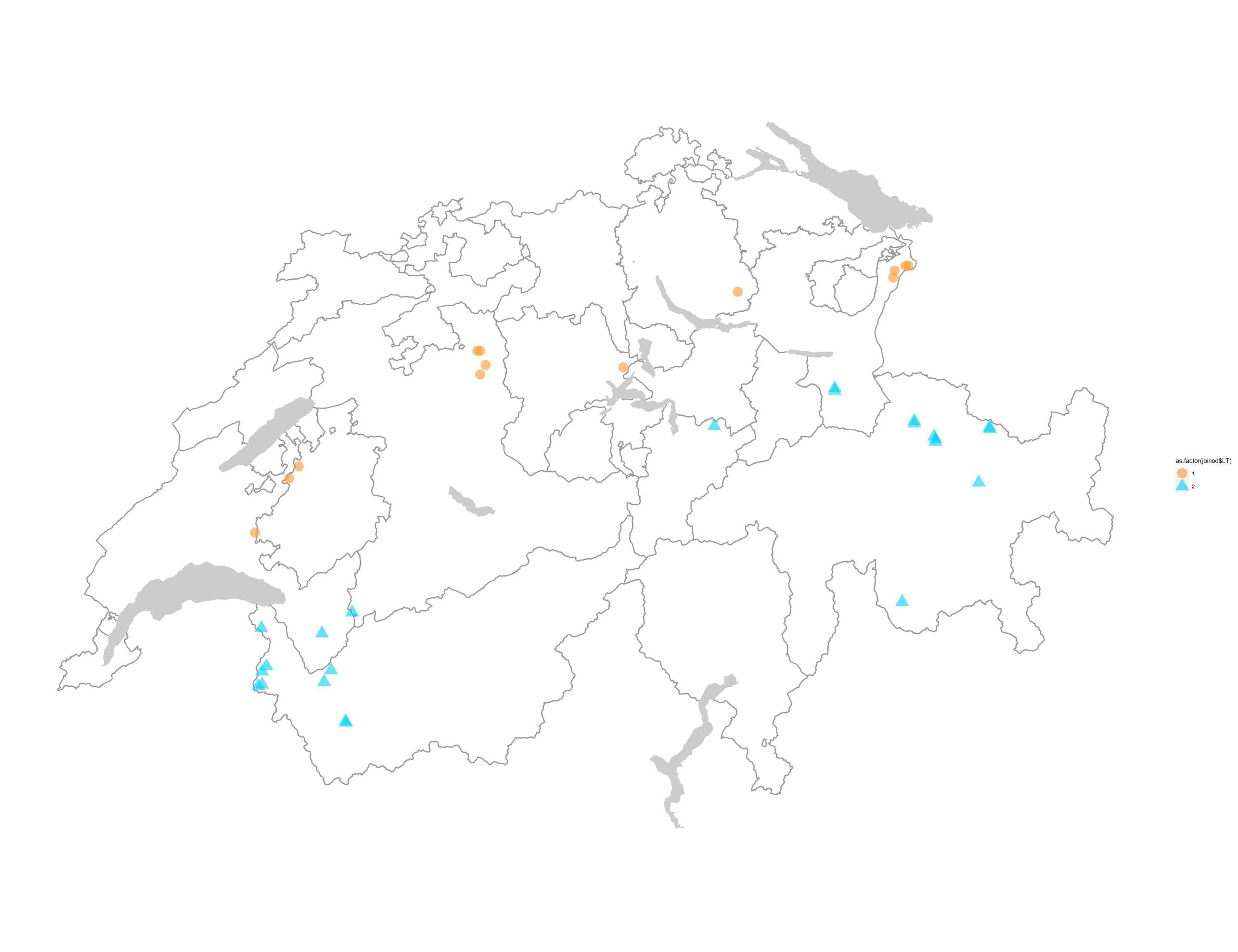

Als Teil des Referenzszenarios haben die Forschenden ausserdem 36 Standorte identifiziert, die sich besonders gut für die Erzeugung von Windstrom eignen würden. Ohne die Raumplanung anpassen zu müssen, könnten diese Standorte zusammen knapp 5 Prozent des jährlichen Bedarfs abdecken. Neun dieser Standorte liegen in den Kantonen Graubünden und Wallis, sechs in St. Gallen, fünf in Bern, jeweils zwei in der Waadt und in Fribourg und einer im Kanton Uri.

Dank Fruchtfolgeflächen 300 Windturbinen weniger

Die Studie der ETH-Forschenden untersucht auch, welche Auswirkung eine Lockerung raumplanerischer Vorgaben auf die regionale Verteilung von Windkraftanlagen hätte. So nehmen sie in einem Szenario an, dass auch Fruchtfolgeflächen für die Windkraft genutzt werden dürfen. «Uns ist bewusst, dass die Nutzung dieser Flächen äusserst umstritten ist, da es sich um sehr gutes Agrarland handelt, das hohe landwirtschaftliche Erträge abwirft», sagt ETH-Professorin Grêt-Regamey.

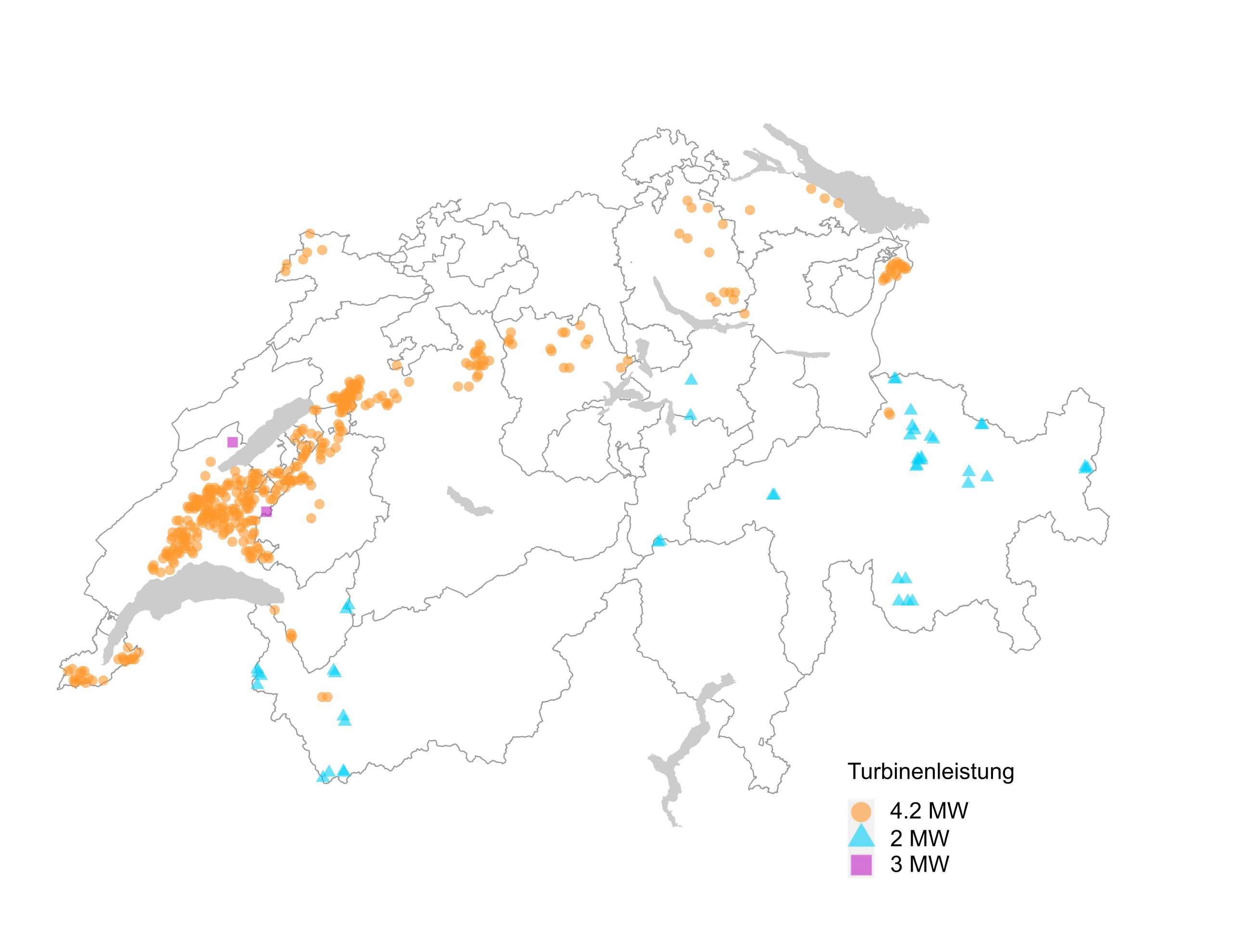

Nichtsdestotrotz wollten die Forschenden aufzeigen, welche Spielräume sich beim Ausbau der Windkraft ergeben, wenn man Fruchtfolgeflächen vor allem dort nutzen könnte, wo der Wind häufig und stark weht. Im Vergleich zum Referenzszenario wären schweizweit rund 300 Windturbinen weniger notwendig, um den geplanten Windstrom im Umfang von 4,3 TWh pro Jahr zu erzeugen.

Starke Konzentration im Westschweizer Mittelland

«Lockern wir die Raumplanungsvorschriften für Fruchtfolgeflächen, bräuchten wir in den Bündner und Walliser Bergen knapp 200 Windanlagen weniger als im Referenzszenario», erklärt Grêt-Regamey.

Nur etwas mehr als drei Prozent des jährlichen Zieles von 4,3 TWh Windstrom müssten in den Alpen und weniger als ein Prozent in den Voralpen und im Jura produziert werden. Über 96 Prozent würden hingegen von den grössten Turbinen in den Ebenen – vor allem im Westschweizer Mittelland – stammen. Von den insgesamt rund 460 Windturbinen in diesem Szenario befänden sich knapp über 40 Prozent im Kanton Waadt und je etwa 13 Prozent in den Kantonen Fribourg und Bern.

Dazu ETH-Professorin Grêt-Regamey: «Es gibt einen Trade-off zwischen der Anzahl Windturbinen und ihrer Verteilung: Wollen wir möglichst wenig Windanlagen – sowohl generell als auch speziell in den Alpen – müssen wir grosse, gut sichtbare Windturbinen dort bauen, wo es am meisten Wind hat: im westlichen Mittelland. Priorisieren wir hingegen den Schutz von Fruchtfolgeflächen, werden wir um den Ausbau in den Alpen nicht herumkommen.»

Literaturhinweis

Spielhofer R, Schwaab J, Grêt-Regamey A. How spatial policies can leverage energy transitions. Finding Pareto-optimal solutions for wind turbine locations with evolutionary multi-objective optimization, Environmental Science & Policy 2023, 142: 220, doi: externe Seite 10.1016/j.envsci.2023.02.016.

Kommentare

Nirgends soll dieser müll aufgestellt werden! wartet nur bis die studien herauskommen, die ganz klar aufzeigen, dass diese technologie so ziemlich in allen kategorieren nicht nur 0 effizienz aufweist, sondern die reinste umweltsünde darstellt. bereitet euch auf diese ohrfeige vor, akzeptiert sie und überlegt euch beim nächsten trend dieser derzeit krankenhaften klima-politik, ob es wirkliche eine fundiert gute idee ist.

Die 4.3 TWh aus Windkraft sind ja geradzu noch harmlos zu dem was die vom Bund in Auftrag gegebene Studie behauptet. Dort wollen sie uns weiss machen, dass die Schweiz ein Windpotenzial von 29.5TWh/a haben soll, das wären 5267 WKA die alle unter optimalen Bedingungen, die in der Realität nicht existieren, laufen sollen. Wo diese 5267 WKA stehen sollen hat noch niemand heraus gefunden. Mit zwei neuen AKW der 4. Generation wäre das Problem gelöst.

Pikant ist das Titelfoto mit dem Windpark Griess/Nufenen! Soll er als Muster für viel Wind in den Bergen herhalten? Effektiv betrug dort die Produktivität im Mittel der fünf Jahre 2018 bis 2022 lausige 7.2 Prozent ! Wäre dies auch ein Grund, um für die Verlagerung dieser Stromproduktion von den Alpen in das "flache" Mittelland zu werben ? Die Studie soll ausweisen, dass das windstarke hügelige Mittelland, vor allem in den Kantonen Freiburg und Waadt, für die Windstromproduktion besonders geeignet sein soll. Dies dank den über 200 m grossen, von weitem gut sichtbaren Windturbinen! Wäre die Bevölkerung damit einverstanden? Weiss sie das der Bund die Investitionen in diese Monster mit 60% subventioniert? Übrigens : die Produktivität hängt mit der 3. Potenz von der Windgeschwindigkeit ab. Welche Daten haben die Autoren verwendet? Etwa den Windatlas der Schweiz, der in den letzten 8 Jahren drei Revisionen erlebt hat, mit mal mehr und dann wieder weniger Wind, vor allem in der Westschweiz … Die Autoren plädieren (Zitat): für möglichst wenig Windanlagen … über 96% von den grössten Turbinen … vor allem im Westschweizer Mittelland.

Ich vermute Eq 1 ist falsch, bzw. absolut ungenau. Man kann nicht einfach eine mittlere Windgeschwindigkeit mit 8760h multiplizieren um den Jahresertrag zu bekommen. So etwas ist geradezu dilletantisch. Man muss die genaue Windverteilung kennen über das ganze Jahr und dann am besten Minutenweise integrieren. D.h. die Summe müsste über die Zeit gerechnet werden und nicht von U cut-in bis U cut-off.

Ein wirklich gutes Beispiel, wie die ETH Zürich mit ihrer wissenschaftlichen Expertise beitragen kann, politische Entscheidungsträger zu informieren.

Kompletter Käse der ETH. Seit sagen wir mal 1990 hat es eine Unzahl von Windprojekten gegeben. Resultat ungefähr 120 Megawatt entspricht dem Wägitaler Wasserkraftwerk. Wer immer auf diese mehr als 4 Terrawatt kommt hat nie ein Windprojekt 100% durchgezogen. Das ist schlicht Realitätsfremd.