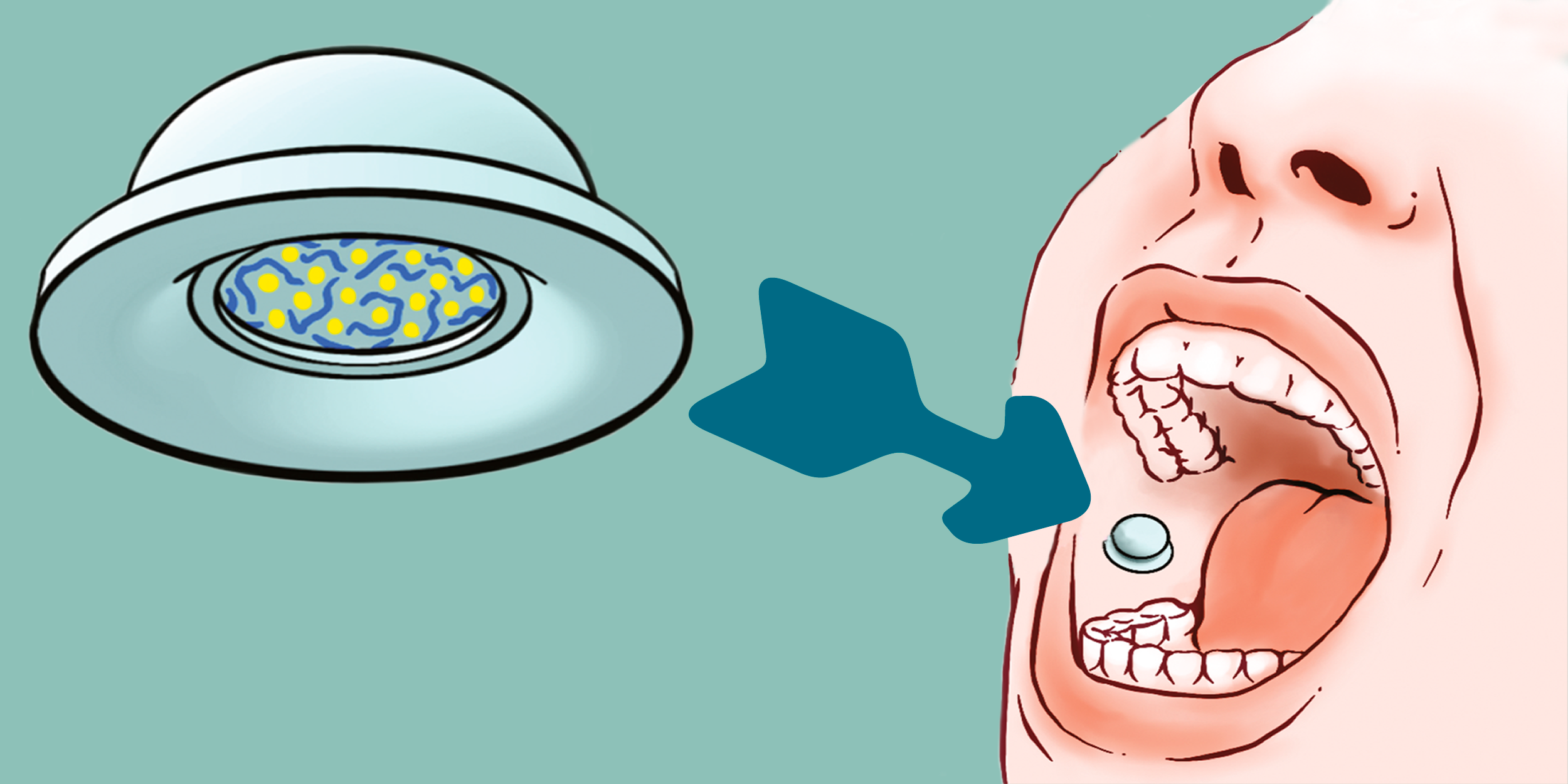

Im Vergleich zu den wenigen auf dem Markt verfügbaren Peptiden, die oral eingenommen werden, kann mit dem Saugnapf der ETH-Forschenden eine grosse Bandbreite an unterschiedlichen Arzneimitteln verabreicht werden, ohne dass es dafür grössere technologische Anpassungen braucht.

Vom Pfefferkorn zum Saugnapf

Die Idee für den Saugnapf hatte Zhi Luo, damals Postdoc bei ETH-Professor Leroux und heute selbst Professor in China, bei einem Abendessen mit Freunden, als plötzlich ein halbes Pfefferkorn in seiner Mundhöhle kleben blieb. Diese Erfahrung war zwar unangenehm, brachte ihn aber auf die Idee, wie man Medikamente auf glitschigen Oberflächen fixieren kann. Doch von der Idee bis zum ersten Prototyp galt es noch einige Probleme zu lösen.

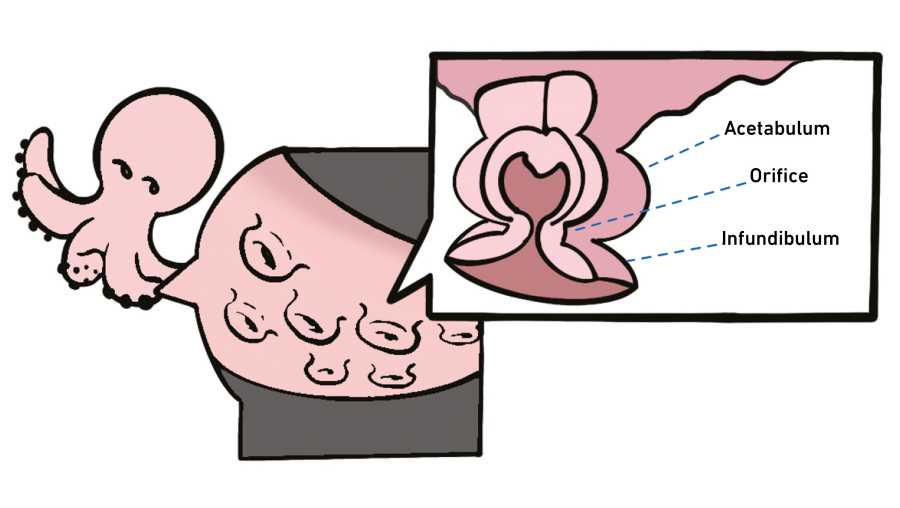

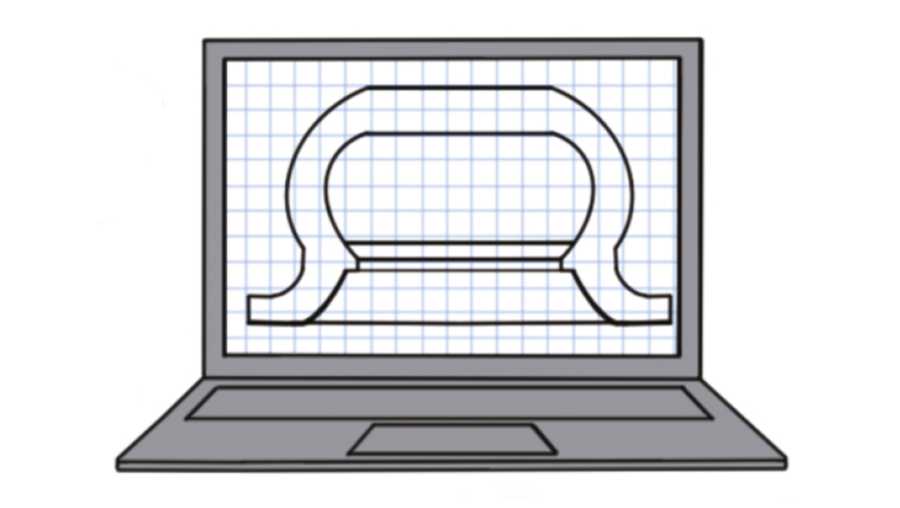

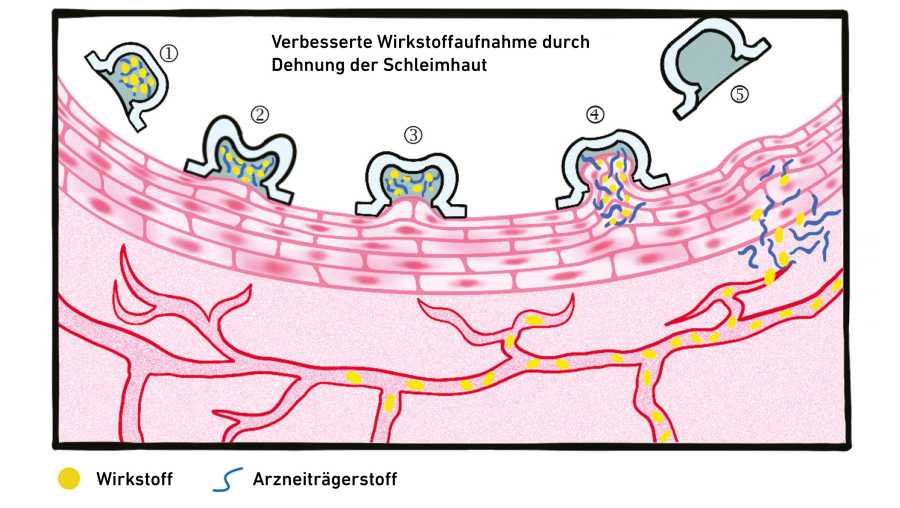

Die grösste Herausforderung bestand darin, die passende Form für den Saugnapf zu finden: «Wir mussten ermitteln, welche Geometrie und wie viel Unterdruck notwendig ist, damit der Saugnapf an der Wangenschleimhaut hält und diese stark genug dehnt, ohne sie zu verletzen», sagt Klein Cerrejon. Dafür waren neben einigen Prototypen, welche die Forschenden entwickelten und selbst mit dem 3D-Drucker produzierten, vor allem zahlreiche Tests an Wangenschleimhäuten von Schweinen notwendig.

Auch für den, die Zellmembran auflockernden Wirkstoff testeten die Forschenden zahlreiche Stoffe in unterschiedlicher Konzentration. Sie untersuchten unter dem Mikroskop, wie tief unterschiedliche Mischungen in das Gewebe eindrangen. «Da es sich beim Saugnapf um eine völlig neue Verabreichungsmethode handelt, mussten wir lange experimentieren, bevor wir die passende Substanz fanden. Es stellte sich heraus, dass sich natürliche und körpereigene Stoffe hervorragend für diese Aufgabe eignen», so Klein Cerrejon.

Kommentare

Noch keine Kommentare