Die Koexistenz-Frage wird auch davon beeinflusst, ob die Menschen einer Gemeinde von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen abhängig sind oder ihr Auskommen im Tourismus oder auswärts finden, betont die Forscherin. «Tourismusgemeinden können sogar von den Bären profitieren, da sich im Abruzzen-Nationalpark ein regelrechter Wildtiertourismus entwickelt hat.» Dort werden auch Gelder investiert, um Abfallentsorgung, Obstkulturen und Nutztierhaltung bärensicher zu machen. Anders in ländlich geprägten Kommunen, wo präventive Schutzmassnahmen oft hinterherhinken. «Wer nur zehn Schafe besitzt, und ein Bär reisst eines davon, sieht sich in seiner Existenz bedroht», erklärt Mayer.

Ein globales Problem

Das «Grossraubtierproblem» sei überall dieselbe, ist die Forscherin überzeugt. Es handle sich meist um einen Stadt-Land-Konflikt, der mit Emotionen und mit viel Symbolik, die auf das Tier projiziert werde, aufgeladen sei. «Allerdings geht es dabei vielmehr um zwischenmenschliche Dinge und Kontrolle, das Wildtier steht da nur als Symbol dazwischen.»

Die Frage sei, welche Massnahmen es vor Ort braucht, damit die Bär-Mensch-Koexistenz gelingen kann. Ein wichtiger Faktor, den Mayer aus Interviews mit der lokalen Bevölkerung heraushörte, ist, dass die staatlichen Kompensationszahlungen rascher und unbürokratischer ausbezahlt werden sollen – oder dass überhaupt welche fliessen. «Manche Menschen sind wütend, weil sie für Schäden, die einzelne Bären anrichten, trotz gegenteiliger Versprechungen nie entschädigt wurden.»

Ein Werkzeug für die Praxis

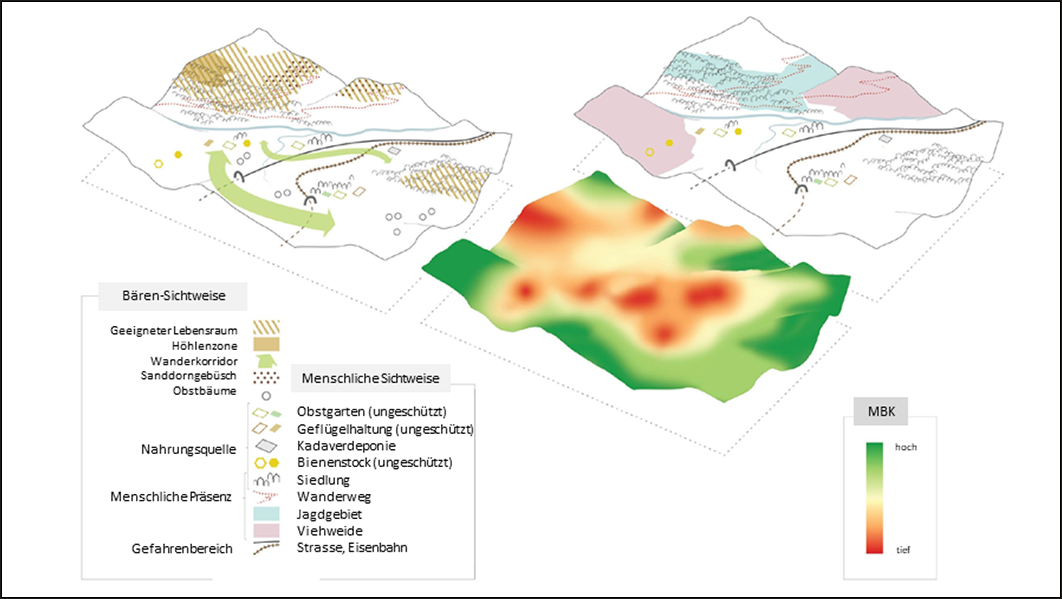

Das Modell respektive die damit erzeugten Koexistenz-Karten sind ein Werkzeug für die Praxis. Es eignet sich beispielsweise zu überprüfen, wie sich die Bär-Mensch-Koexistenz in der Landschaft über die Zeit verändert. Mit dem Modell lässt sich auch testen, ob Massnahmen lokal wirken.

«Wenn das Modell eine Karte ausgibt, die trotz Massnahmen wie Zäunen, die Bienenstöcke vor den Bären schützen sollen, Zonen niedriger Koexistenz aufweist, kann man auf die Wirksamkeit der Massnahme schliessen – und ob es an jenem Ort bessere gibt, die die Koexistenz fördern», sagt Mayer. «Das lässt sich mit dem Modell bestens überprüfen oder sogar vorhersagen.»

Um die Karten zu berechnen, braucht es auch keinen leistungsstarken Grosscomputer. Die ETH-Wissenschaftlerin hat die aktuellen Karten auf ihrem Laptop rechnen lassen.

Netzwerk mit vielen Knoten

Um dieses vielschichtige Problem anzugehen, verwendete Mayer ein Bayesisches Netzwerk. Solche Netzwerke funktionieren mit bedingten Wahrscheinlichkeiten und können eine Vielzahl verschiedener Faktoren berücksichtigen und miteinander verknüpfen.

Mayers Modellansatz berücksichtigt Faktoren, die sowohl die menschliche Perspektive vertreten als auch die Bedürfnisse des Bären widerspiegeln. Dabei können diese Variablen mit örtlich expliziten Informationen aktualisiert werden. Um diese Informationen zu erhalten, arbeitete sie mit Fachleuten aus Naturschutz, Tourismus und Forschung zusammen und führte Interviews mit der lokalen Bevölkerung.

Die Bärenperspektive wird unter anderem repräsentiert durch Faktoren wie geeigneter Lebensraum und Wanderkorridore, aber auch, ob attraktive menschgemachte Nahrungsressourcen vorhanden sind, wie nicht bärensichere Abfallentsorgung, Obstgärten oder Nutztierhaltungen. Dies beeinflusst die Wahrscheinlichkeit, dass Bären in und um Siedlungen auftreten können.

Kommentare

Noch keine Kommentare