ETH-News

Alle Geschichten mit dem Stichwort Rechnergestützte Wissenschaften

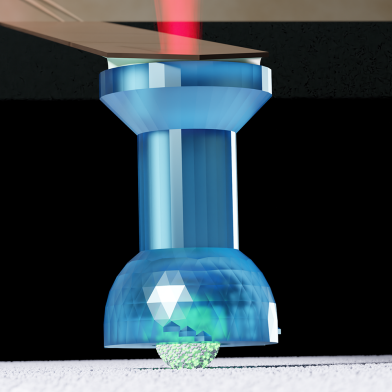

Rollende Partikel machen Suspensionen flüssiger

- Materialwissenschaften

- Bildgebende Verfahren

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Ingenieurwissenschaften

ETH-Materialwissenschaftler:innen messen erstmals die Rollreibung von einem nur wenige Mikrometer grossen Kügelchen. Die Messungen erlauben es ihnen, Alltagsprodukte wie Beton besser zu verstehen.

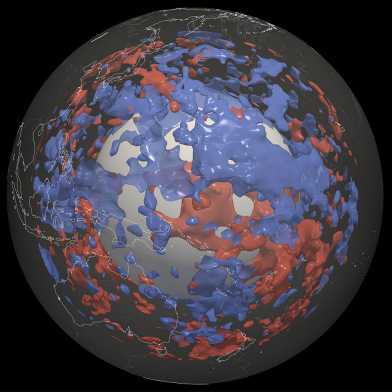

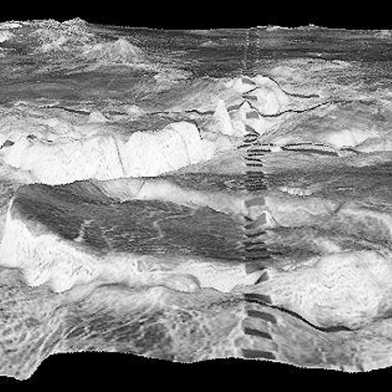

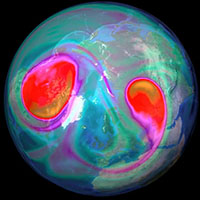

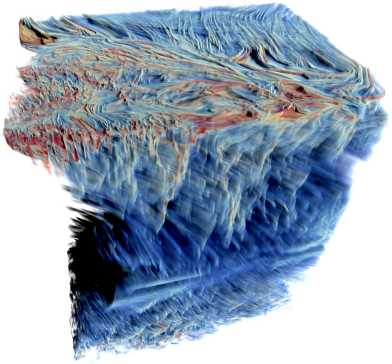

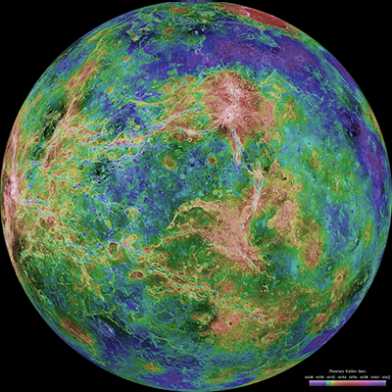

Versunkene Welten unter dem Pazifik?

- Geophysik

- Supercomputing

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Geologie

- Erdbeben

Geophysiker:innen der ETH Zürich machen im unteren Erdmantel Bereiche sichtbar, in denen sich Erdbebenwellen anders verhalten als angenommen. Das deutet auf Gesteinszonen, die kälter oder anders zusammengesetzt sind als das umgebende Gestein. Diese Erkenntnis stellt das bisherige Verständnis von der Plattentektonik in Frage.

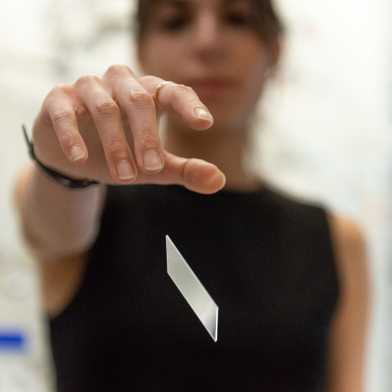

Ein Schichtmaterial stoppt Vibrationen und Lärm

- Materialwissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Physik

Materialforschende haben einen neuen Verbundstoff geschaffen, der zwei unvereinbare Eigenschaften auf sich vereint: Er ist steif und trotzdem stark dämpfend.

Wenn Steine ins Rollen kommen

- Umweltingenieurwissenschaften

- Nachhaltigkeit

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Umweltwissenschaften

Der Bergsturz von Brienz (GR) hat die Schweiz 2023 wochenlang in Atem gehalten. Mit einem Modell konnten Forschende des ETH-Bereichs blind präzise vorhersagen, wo das Bergsturzmaterial stoppen wird. ETH-Professor Johan Gaume erklärt, wie das Modell funktioniert und wo seine Grenzen liegen.

Wie die Pflanzenwelt den Klimakreislauf prägt

- Erdwissenschaften

- Supercomputing

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Klimawissenschaften

Um die Resilienz der Erde zu verstehen, modellieren Forschende der ETH Zürich Klimaveränderungen längst vergangener Zeiten. Und sie zeigen: Pflanzen sind nicht einfach Opfer der Umstände, sondern haben die Klimabedingungen auf der Erde mitgestaltet.

Die Meere im Extremzustand

- Klimawissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Nachhaltigkeit

Die Ozeane werden aktuell von einer aussergewöhnlichen Hitzewelle erfasst, deren Intensität Klimaforschende überrascht. Umweltphysiker Nicolas Gruber ordnet ein.

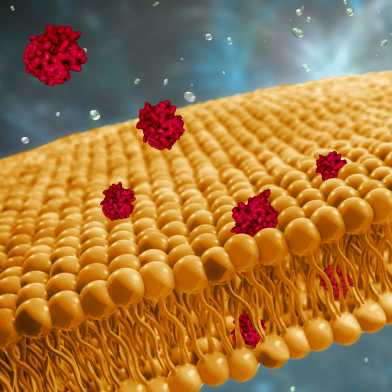

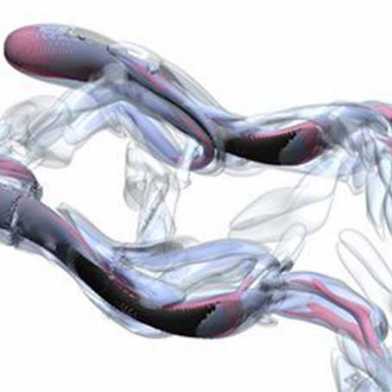

Wie Medikamente ins Blut gelangen

- Chemie

- Pharmazeutische Wissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Medizin

- Biologie

- Computational Biology

Dank Computersimulationen wissen Forschende im Detail, wie Wirkstoffe Zellmembranen durchqueren. Mit den Erkenntnissen lassen sich nun neue Arzneimittel gezielter entwickeln.

Vorläufer von Wirbelsäule und Gehirn formt sich passiv

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Computational Biology

- Biologie

- Neurowissenschaften

ETH-Forschende untersuchten im Detail, wie sich während der Embryonalentwicklung das Neuralrohr formt. Sie kommen zum Schluss: Dies geschieht weniger aktiv als bisher angenommen. Auswirkungen hat das auch für das Verständnis von Fehlbildungen wie einem offenen Rücken.

Bakterien mit Aufnahmefunktion erfassen Darmgesundheit

- Pharmazeutische Wissenschaften

- Personalisierte Medizin

- Gesundheitswissenschaften

- Biotechnologie

- Ernährungswissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Biologie

- Computational Biology

- Medizin

Forschende der ETH Zürich, des Inselspitals und der Universität Bern statten Darmbakterien mit einer Datenlogger-Funktion aus und überwachen damit, welche Gene in den Bakterien aktiv sind. Die Mikroorganismen sollen dereinst Krankheiten diagnostizieren und die Gesundheitsauswirkungen einer Diät erfassen.

Automatisierte Analyse des Tierverhaltens

- Verhaltenswissenschaften

- Informations- und Computertechnologie

- Gesundheitswissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Biologie

- Datenwissenschaft

- Neurowissenschaften

Forschende entwickelten eine neue Methode, die mit künstlicher Intelligenz das Verhalten von Tieren auswertet. Damit sind in der Verhaltensforschung detailliertere Untersuchungen und solche über lange Zeiträume möglich. Ausserdem hilft die Methode, das Tierwohl zu stärken. Bereits getestet wird sie im Zoo Zürich.

Komplexe Dynamik aus Daten vorhersagen

- Ingenieurwissenschaften

- Maschinelles Lernen

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Physik

- Datenwissenschaft

Forschende der ETH Zürich haben einen neuen Algorithmus entwickelt, der es ihnen erlaubt, die Dynamik physikalischer Systeme aus Beobachtungen zu modellieren. In Zukunft könnte er auf das Entstehen von Turbulenz und Kipppunkte im Klima angewandt werden.

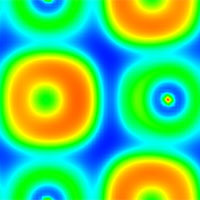

Simulation von Schaumbildung geknackt

- Supercomputing

- Rechnergestützte Wissenschaften

Ob auf dem Cappuccino oder in Wasserfällen, Schaum ist allgegenwärtig. Schäume realitätsnah mit einem Supercomputer zu simulieren, war bis anhin nahezu unmöglich. Ein von der Forschungsgruppe von ETH- und Harvard-Professor Petros Koumoutsakos weiterentwickeltes Verfahren kann die Hürden nun überwinden.

Fast alle Chemikalien belasten den Planeten

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Chemie

Wie stark die derzeitige Chemikalienproduktion weltweit in die Natur eingreift, haben Forscher der ETH Zürich erstmals in absoluten Zahlen berechnet – das Ergebnis ist erschütternd. Neben CO2-Emissionen berücksichtigt die neue Methode auch die Landnutzung und den Süsswasserverbrauch.

Lebensechte Avatare rücken einen Schritt näher

Rechnergestützte Wissenschaften

Wer den Cyberspace nutzt, begegnet möglicherweise bald einmal animierten Avataren. ETH-Forscher haben neue Algorithmen entwickelt, mit denen sich virtuelle Menschen deutlich einfacher als bisher erstellen lassen.

Geologisch lebendige Kontinente erzeugen höhere Artenvielfalt

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Umweltwissenschaften

Dank eines neuen Computermodells können Forschende der ETH Zürich nun besser erklären, weshalb die Regenwälder Afrikas weniger Arten beherbergen als die Tropenwälder Südamerikas und Südostasien. Der Schlüssel zu einer hohen Artenvielfalt ist, wie dynamisch sich die Kontinente über die Zeit entwickelt haben.

Quantencomputer fordern die Informatik heraus

- Quantenwissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Informations- und Computertechnologie

- Fokus

Lange prägten Theorie und Hardware die Entwicklung der Quantencomputer. Nun rücken zunehmend Fragen der Programmierung, Software und Sicherheit in den Vordergrund.

Wozu neue Wetter- und Klimamodelle?

- Nachhaltigkeit

- Klimawissenschaften

- Supercomputing

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Nachhaltigkeit

Dass CO2 die Erde erwärmt, wissen wir bereits. Wollen wir jedoch den Wandel verstehen und Risiken vermeiden, sind schärfere Wetter- und Klimamodelle unabdingbar, sagt Nicolas Gruber.

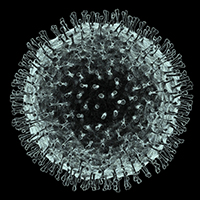

«Das Abwasser liefert repräsentative Daten zu den Virusvarianten»

- Statistik

- Gesundheitswissenschaften

- Informations- und Computertechnologie

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Biologie

- Computational Biology

- Datenwissenschaft

Niko Beerenwinkel, Professor am Departement für Biosysteme der ETH Zürich in Basel, untersucht gemeinsam mit Kollegen anderer Forschungsinstitutionen das Abwasser auf Spuren des Coronavirus. In fünf von sechs untersuchten Schweizer Kläranlagen hat er die Delta-Variante nachgewiesen, so auch in Zürich und Bern. ETH-News hat sich mit ihm unterhalten.

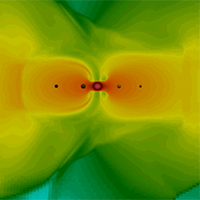

Elektrischer Speicher in Nanogrösse dank Ferroelektrika?

- Supercomputing

- Materialwissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

Die Materialtheoretikerin Chiara Gattinoni erforscht mit dem Supercomputer «Piz Daint» am CSCS eine spezielle Klasse von Materialien: die Ferroelektrika. Diese Materialien könnten künftig das Herzstück von energiesparenden, miniaturisierten Datenspeichern in elektrischen Geräten sein. Eines der von der ETH-Forscherin analysierten Ferroelektrika ist ihrer Meinung nach geradezu magisch.

Bei Katastrophen Smartphone-Netze besser nutzen

- Informations- und Computertechnologie

- Sozialwissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

Gemeinsam kommen wir besser durch Krisen. Das zeigt beispielhaft eine von ETH-Professor Dirk Helbing geleitete Untersuchung: Teilen wir im Fall einer Katastrophe quasi unsere Handyakkuladung mit anderen Menschen, könnte dies die Kommunikation länger aufrechterhalten und Leben retten.

KI warnt vor Murgängen

- Erdwissenschaften

- Maschinelles Lernen

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Datenwissenschaft

- Umweltwissenschaften

Bei Geröll- und Schlammlawinen bleibt meistens wenig Zeit zu warnen. Mit seismischem Monitoring und maschinellem Lernen entwickelten Forschende der ETH Zürich und der WSL ein Alarmsystem, das bei Murgängen am Illgraben frühzeitig warnen kann.

Klimawandel verändert Abflussmenge von Flüssen

- Nachhaltigkeit

- Klimawissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Umweltwissenschaften

Die Wassermengen in Flüssen haben sich in den letzten Jahrzehnten weltweit stark verändert. Ein internationales Forschungsteam unter Leitung der ETH Zürich konnte nun belegen, dass der Klimawandel dafür auf globaler Ebene eine entscheidende Rolle spielt, nicht aber Gewässermanagement und Landnutzung.

Ein hochpräziser digitaler Zwilling der Erde

- Physik

- Informations- und Computertechnologie

- Erdwissenschaften

- Klimawissenschaften

- Verhaltenswissenschaften

- Maschinelles Lernen

- Supercomputing

- Rechnergestützte Wissenschaften

Ein digitaler Zwilling der Erde soll künftig das Erdsystem simulieren. Er könnte die Politik dabei unterstützen, geeignete Massnahmen zum Schutz vor Extremereignissen zu treffen. Ein Strategiepapier von europäischen Forschenden und ETH-Informatikern zeigt, wie das zu erreichen ist.

ETH Forscher berechnen Turbulenzen mit Künstlicher Intelligenz

- Informations- und Computertechnologie

- Supercomputing

- Maschinelles Lernen

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Physik

Erstmals ist es Forschern der ETH Zürich gelungen, die Modellierung von Turbulenzen zu automatisieren. Ihr Projekt verbindet Reinforcement Learning-Algorithmen mit turbulenten Strömungssimulationen auf dem CSCS-Supercomputer «Piz Daint».

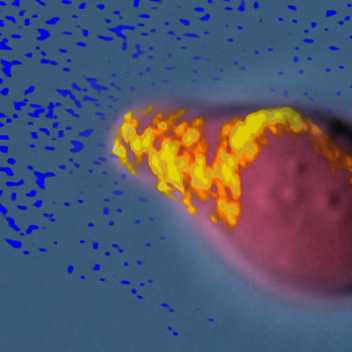

Der Feuerring der Venus

- Erdwissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Geophysik

ETH-Forschende klassifizierten mithilfe von Computersimulationen die heutigen Aktivitäten von Coronae-Strukturen auf der Oberfläche der Venus – und finden zu ihrer Überraschung einen bis dato unentdeckten Feuergürtel auf unserem Nachbarplaneten.

Kreislaufversagen vorhersagen

- Maschinelles Lernen

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Medizin

- Datenwissenschaft

Forschende der ETH Zürich und des Inselspitals Bern entwickelten eine Methode, mit der Kreislaufversagen von Patientinnen und Patienten auf der Intensivstation mit hoher Zuverlässigkeit vorhergesagt werden kann. Medizinisches Personal kann so früher intervenieren. Dem Ansatz zugrunde liegt die Auswertung umfangreicher Patientendaten durch Methoden des maschinellen Lernens.

Die berechneten Anfänge der Corona-Epidemie

- Gesundheitswissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Biologie

- Computational Biology

- Medizin

Analysen von öffentlich zugänglichen Genomdaten liefern Hinweise auf die Anfänge der Corona-Epidemie in China. Forschende des Departements für Biosysteme der ETH Zürich in Basel verwendeten dafür ein von ihnen in den vergangenen Jahren entwickeltes statistisches Modell.

Vegetation der Berggebiete trocknet Alpenflüsse aus

- Nachhaltigkeit

- Klimawissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Datenwissenschaft

- Geoinformation

ETH-Forscher bestätigen ein Paradox: Eine soeben in der Fachzeitschrift «Nature Climate Change» veröffentlichte Studie beweist, dass Pflanzen in höheren Lagen während Dürren nicht verdorren, sondern prächtig gedeihen.

Schlechte Aussichten für den Aletschgletscher

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Umweltwissenschaften

- Geoinformation

Dem grössten Gletscher der Alpen setzt die Klimaerwärmung sichtlich zu. ETH-Forscher haben nun berechnet, was vom Aletschgletscher Ende Jahrhundert noch zu sehen sein wird. Im ungünstigsten Fall sind es noch ein paar kleine Eisfelder.

Wie Talente zum Blühen gebracht werden

- Robotik

- Rechnergestützte Wissenschaften

Hochschulen nehmen eine immer wichtigere gesellschaftliche Rolle ein, da sie Master-Studenten wie David Yenicelik ein förderliches Umfeld bieten. Als Mitbegründer von Skilllab entwickelt Yenicelik künstliche Intelligenz, die Flüchtlingen dabei helfen soll, sich in den örtlichen Arbeitsmarkt zu integrieren.

Weshalb wir neue Klimamodelle brauchen

- Nachhaltigkeit

- Klimawissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Nachhaltigkeit

Klimamodelle sind eine Erfolgsgeschichte, viele ihrer Voraussagen sind eingetroffen. Weshalb die Forschung dennoch neue Modelle braucht, erklärt Reto Knutti in seinem Blogbeitrag.

Wie man Netzwerke effizient zerlegt

- Mathematik

- Sozialwissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

Sowohl Viren als auch Kriminalität und andere Probleme breiten sich über Netzwerke aus. ETH-Forscher haben nun einen neuen Ansatz entwickelt, wie man Netze kostengünstiger schützen kann. Wenn das Budget eine Rolle spielt, sollte man mit mittelgrossen Netzwerkknoten beginnen.

Vor Gebrauch bitte trocknen

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Astronomie

Die feste Oberfläche und das ausgeglichene Klima verdankt die Erde teilweise einem massereichen Stern in der Nähe der Sonne, als diese geboren wurde. Wären die radioaktiven Elemente dieses sterbenden Sterns nicht ins frühe Sonnensystem eingespeist worden, wäre unser Heimatplanet eine lebensfeindliche Eis- und Wasserwüste. Das ist das Ergebnis von Computersimulationen zur Planetenentstehung.

Weltweites Eisvolumen neu berechnet

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Umweltwissenschaften

- Geoinformation

Forscher haben das Eisvolumen aller Gletschergebiete der Erde mit Ausnahme der Eisschilde Grönlands und der Antarktis neu berechnet. Fazit: Die Eisvorräte der Hochgebirge Asiens wurden bislang überschätzt.

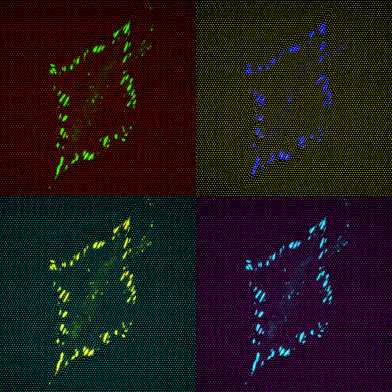

Erwärmung in der Stratosphäre erzeugt kalte Winter

- Klimawissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Datenwissenschaft

In der ersten Januarwoche hat sich die arktische Stratosphäre schlagartig erwärmt, Klimawissenschaftler bezeichnen dies als ein «sudden stratospheric warming» (SSW). Die Folge davon ist kaltes Winterwetter – ETH-Professorin Daniela Domeisen und ihr Doktorand Alexander Wollert haben dieses Phänomen eindrücklich visualisiert.

Warten auf den vollständigen Bruch

- Supercomputing

- Rechnergestützte Wissenschaften

Nepal wurde 2015 von einem Beben der Magnitude 7,8 heimgesucht. Doch dem Land könnten noch weitaus stärkere Erdbeben drohen. Das schliessen ETH-Forscher aus Simulationen mit einem neuen Modell, welches die Vorgänge in der Bruchzone zwischen der Eurasischen und der Indischen Platte abbildet.

Der Zelloberfläche ein Gesicht geben

- Systembiologie

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Biologie

- Medizin

ETH-Forscherinnen und -Forscher haben mithilfe von maschinellem Lernen erstmals Proteine auf der Oberfläche von Zellen umfassend untersucht und katalogisiert. Die Erkenntnisse ermöglichen einen neuen Ansatz in der Medikamentenforschung.

Erfreuliche Aussichten für Mondjäger

- Physik

- Supercomputing

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Astronomie

Astrophysiker von Universität und ETH Zürich zeigen, wie die Eismonde von Uranus entstanden sind. Ihr Ergebnis deutet darauf hin, dass solche potenziell bewohnbaren Welten im Universum viel häufiger vorkommen, als bisher angenommen.

115'000 Jahre Eiszeit in zwei Minuten

- Klimawissenschaften

- Supercomputing

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Geoinformation

Ein internationales Forscherteam rekonstruiert mit einem Computermodell die Geschichte der Vergletscherung der Alpen und macht sie in einer zweiminütigen Computeranimation sichtbar. Die Simulation soll helfen, die Mechanismen der Vergletscherung besser zu verstehen.

Klimarisiko Schadinsekten

- Nachhaltigkeit

- Klimawissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Agrarwissenschaften

- Umweltwissenschaften

Forscher der ETH Zürich und von Agroscope modellieren, wo Schadinsekten künftig vorkommen. Dies hilft, potenzielle Invasoren frühzeitig zu erkennen und für die Landwirtschaft mögliche Abwehrmassnahmen zu planen.

Banknote über Grundlagenforschung

- Physik

- Teilchenphysik

- Rechnergestützte Wissenschaften

Heute haben die Kollaborationen, welche die Experimente Atlas und CMS am Large Hadron Collider (LHC) am Cern betreiben, neue Resultate zum Higgs-Boson veröffentlicht – kurz nachdem die Schweizerische Nationalbank die neue 200er Note in Umlauf gebracht hat. An beiden Projekten hat ETH-Professor Günther Dissertori massgeblich mitgearbeitet.

Atombewegungen im Kristall sichtbar machen

- Supercomputing

- Materialwissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler können über Details oft hitzig und lange debattieren. Zum Beispiel darüber, ob und wie sich Atome in einem Kristall beim Erwärmen verschieben und damit die Symmetrie verändern. Für das Mineral Bleitellurid lösten nun ETH-Forschende mit Simulationen auf dem CSCS-Supercomputer «Piz Daint» ein lang debattiertes Problem.

Verwandlungskünstlern auf der Spur

- Systembiologie

- Biotechnologie

- Rechnergestützte Wissenschaften

Manchmal verändern sich Viren und Bakterien genetisch so, dass sie neue Eigenschaften entwickeln, die sie für Menschen gefährlicher machen. Die mathematischen Modelle von Tanja Stadler geben Aufschluss, wie schnell sie sich verändern und ausbreiten können.

Schwimmen in Schwärmen spart Energie

- Informations- und Computertechnologie

- Supercomputing

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Ingenieurwissenschaften

Forscher der ETH Zürich klären die bisher ungelöste Frage, ob Fischschulen Energie sparen. Dies gelang ihnen, indem sie die komplexen physikalischen Strömungssysteme detailliert auf dem Supercomputer «Piz Daint» simulierten und mit einem Algorithmus des Verstärkenden Lernens (Reinforcement Learning) kombinierten.

Heftigere Regengüsse bei wärmeren Temperaturen

- Nachhaltigkeit

- Klimawissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Datenwissenschaft

Eine Auswertung von Wetterradarmessungen bringt es an den Tag: Im östlichen Mittelmeer sinkt die Gesamtregenmenge mit zunehmenden Temperaturen. Während Stürme schwächer werden, verstärkt sich Konvektionsniederschlag - der Treiber für Naturgefahren in der Region wird immer intensiver.

Wolken in der dritten Dimension

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Informations- und Computertechnologie

ETH-Computergrafiker haben die Wolkenbildung und Luftströmungen in hochaufgelösten Wettersimulationen analysiert und dafür eine Wettersituation dreidimensional dargestellt. Von einer solchen Visualisierungsmethode könnten künftig die Fliegerei und die Meteorologie profitieren.

Origami nach Ohrwurmart

- Digitale Fabrikation

- Materialwissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

ETH-Forscher entwickelten multifunktionale Origami-Strukturen und stellten diese mit dem 3D-Drucker her. Das den Formen zugrundeliegende Prinzip schauten sie dem Ohrwurm ab.

Einem Computer Quantenphysik beibringen

- Physik

- Quantenwissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

Ein von ETH-Physikern geleitetes internationales Forschungsteam hat mithilfe von maschinellem Lernen einem Computer beigebracht, die Ergebnisse von Quanten-Experimenten vorherzusagen. Die Resultate könnten für das Testen zukünftiger Quantencomputer wichtig werden.

Von atemberaubenden Dächern und neuartigen Studierenden

- Medizin

- Verfahrenstechnik

- Klimawissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Umweltwissenschaften

- Digitale Fabrikation

- Robotik

- Maschinenbau

- Informations- und Computertechnologie

- Gesundheitswissenschaften

- Materialwissenschaften

- Raumplanung

- Datenwissenschaft

- Geoinformation

- Biologie

Digitale Fabrikationsmethoden für Gebäude und atemberaubende Betondächer, ein Herz aus Silikon und ein neuer Studiengang in Medizin. Die Lehre und die Forschung der ETH Zürich war 2017 geprägt von Aufbruch und Pioniergeist.

Die ETH am Digitaltag

- Informations- und Computertechnologie

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Datenwissenschaft

Die Digitalisierung verändert unsere Gesellschaft rasant. Was dieser Umbruch für unser Land und unsere Wirtschaft bedeutet, zeigt der erste nationale Digitaltag am 21. November 2017. Auch die ETH Zürich ist mit von der Partie und beleuchtet an diesem Tag ausgewählte Aspekte des digitalen Wandels.

Magmakammern haben Schwammstruktur

Rechnergestützte Wissenschaften

ETH-Forschende zeigen auf, dass Magmakammern unter Supervulkanen eher vollgesogenen Schwämmen gleichen als Reservoirs von flüssigem Gestein. Bevor ein solcher Vulkan ausbricht, muss dieser Brei langsam mit Wärme aus dem Erdmantel reaktiviert werden.

Kruste dank richtiger Mischung

Rechnergestützte Wissenschaften

Zum ersten Mal ist es ETH-Wissenschaftlern gelungen, die Bildung von kontinentaler Erdkruste im Archaikum mit einer Computersimulation nachzuvollziehen. Das Modell hilft, die Vorgänge, die sich vor drei bis vier Milliarden Jahren abspielten, besser zu verstehen.

Die Kluft überbrücken

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Datenwissenschaft

Die ETH Zürich und die ETH Lausanne eröffnen gemeinsam ein nationales Zentrum für Datenwissenschaften. Damit wollen die beiden Hochschulen Innovationen in diesem Forschungsfeld vorantreiben und gleichzeitig die multidisziplinäre Forschung und offene Wissenschaft fördern.

Am Anfang war die Vorhersage

- Nachhaltigkeit

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Klimawissenschaften

Oft treten Klimaphänomene scheinbar unerwartet auf und werden erst später erklärt. Dass Starkniederschläge mit steigender CO2-Konzentration zunehmen werden, haben Forscher hingegen schon vor Jahrzehnten mit Modellen vorhergesagt und erst jetzt flächendeckend nachgewiesen.

Zelluläres Kräftemessen

- Digitale Fabrikation

- Bildgebende Verfahren

- Maschinenbau

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Ingenieurwissenschaften

- Mikrotechnologie

- Biologie

Biologische Zellen können sich ausdehnen und zusammenziehen und mit Nachbarzellen wechselwirken. Wo dabei welche Kräfte wirken, können ETH-Forscher dank einer verbesserten Mikroskopiemethode einfacher und genauer bestimmen. Die Technik wird beispielsweise in der Krebsforschung verwendet.

Schiffsmotoren am Computer optimieren

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Maschinenbau

Mit Vir2sense etabliert sich ein neuer ETH-Spin-off, der die Motoren von Hochseeschiffen optimieren möchte – mit einem virtuellen Prüfstand. Die Jungunternehmer Christophe Barro und Panagiotis Kyrtatos wollen ihr Produkt nun grossen Reedereien verkaufen.

Multifunktionstool der Zelle

- Informations- und Computertechnologie

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Biologie

Zellen haben einen untrüglichen Riecher, der ihnen anzeigt, in welche Richtung sie wachsen müssen, um sich einer Duftquelle zu nähern. ETH-Forscher und -Forscherinnen haben nun herausgefunden, wie dieser Riecher funktioniert.

Lösten Plumes Plattentektonik aus?

Rechnergestützte Wissenschaften

Dass die oberste starre Schicht der Erdoberfläche aus beweglichen Platten zusammengesetzt ist, gehört zum Grundschulwissen. Welcher Mechanismus die Plattentektonik jedoch in Bewegung gesetzt hat, ist bislang ein Rätsel. Ein Team von Wissenschaftlern unter der Leitung von ETH-Professor Taras Gerya hat nun mithilfe von Simulationen eine mögliche Antwort erhalten.

Zwölf Professorinnen und Professoren an der ETH Zürich ernannt

- Robotik

- Maschinenbau

- Statistik

- Physik

- Gesundheitswissenschaften

- Informations- und Computertechnologie

- Elektrotechnik

- Mathematik

- Bewegungswissenschaften

- Evolution

- Supercomputing

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Umweltwissenschaften

Der ETH-Rat hat an seiner Sitzung vom 20. und 21. Mai 2015 gemäss den Anträgen des Präsidenten der ETH Zürich, Lino Guzzella, zwölf Professorinnen und Professoren an der ETH Zürich ernannt.

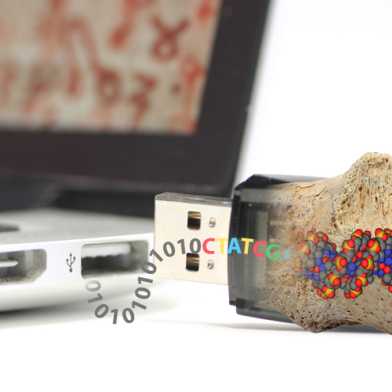

Speichern für die Ewigkeit

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Informations- und Computertechnologie

Wie können wir unser heutiges Wissen für die kommenden Jahrtausende konservieren? ETH-Forschende zeigen eine Möglichkeit, Informationen in Form von DNA zu speichern und für (fast) die Ewigkeit haltbar zu machen.

Ein Institut mit eigenem Charakter

- Mathematik

- Physik

- Rechnergestützte Wissenschaften

Im vergangenen Sommer hat das ETH-Institut für theoretische Studien (ETH-ITS) Fahrt aufgenommen: Vier Senior Fellows und zwei Junior Fellows widmen sich als Gäste der ETH Zürich ganz der Theoriebildung.

Universität Zürich beteiligt sich an CSCS-Supercomputer

- Informations- und Computertechnologie

- Supercomputing

- Rechnergestützte Wissenschaften

Im Mai hat die Schulleitung der Weiterentwicklung des Hochleistungsrechnens am CSCS zugestimmt. Ein neuer Rechner wird von der Universität Zürich mitgetragen. Die ETH Zürich ist bereit, grössere Rechnerressourcen aller universitären Hochschulen und Fachhochschulen der Schweiz im CSCS unterzubringen.