ETH-News

Alle Geschichten mit dem Stichwort Quantenwissenschaften

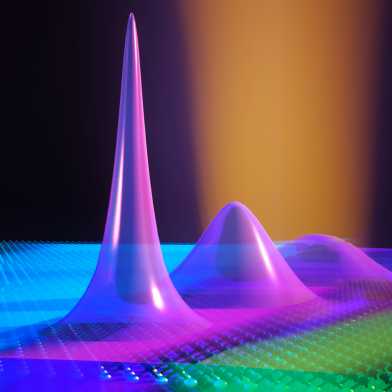

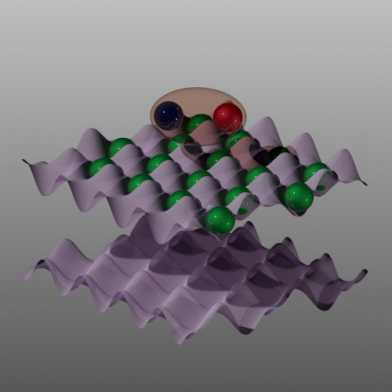

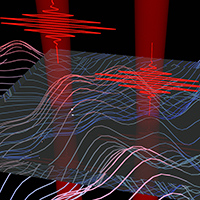

Kristallgitter auf Distanz

- Physik

- Quantenwissenschaften

Forschende der ETH Zürich haben ein Verfahren entwickelt, mit dem sich Elektronen-Wechselwirkungen in einem Material leichter untersuchen lassen. Dazu erzeugen sie mit Hilfe eines Moiré-Materials aus verdrehten Atomschichten in benachbartem Material ein künstliches Kristallgitter.

Vier SNF Advanced Grants für Forschende der ETH Zürich

- Quantenwissenschaften

- Materialwissenschaften

- Physik

- Neurowissenschaften

- Biologie

- Ehrungen und Preise

Eine Biologin, ein Neurowissenschaftler, eine Materialwissenschaftlerin und ein Physiker erhalten je einen der prestigeträchtigen Grants des Schweizerischen Nationalfonds.

Vom Rittberger zum Quantensprung

Quantenwissenschaften

Die ETH-Alumna Bettina Heim war Schweizer Meisterin im Eiskunstlaufen, ehe sie sich für Quantencomputer zu interessieren begann. Heute entwickelt die Physikerin Software für die Rechner der Zukunft.

Zwischen Kristallen, Katzen und Quanten

- Physik

- Quantenwissenschaften

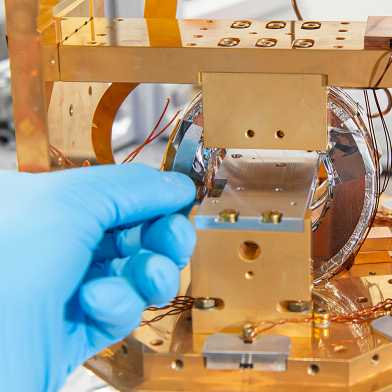

Die ETH-Professorin Yiwen Chu untersucht, wie sich Quantenzustände auf immer grössere Objekte übertragen lassen. Das soll helfen, neue physikalische Erkenntnisse zu gewinnen und effizientere Technologien zu entwickeln. Für ihre herausragende Forschung erhält sie den Latsis-Preis der ETH Zürich.

Eine Alternative für die Manipulation von Quantenzuständen

- Quantenwissenschaften

- Teilchenphysik

- Materialwissenschaften

Forschende der ETH Zürich haben gezeigt, dass man die Quantenzustände einzelner Elektronenspins durch Elektronenströme mit gleichmässig ausgerichteten Spins kontrollieren kann. Diese Methode könnte in Zukunft in elektronischen Schaltelementen eingesetzt werden.

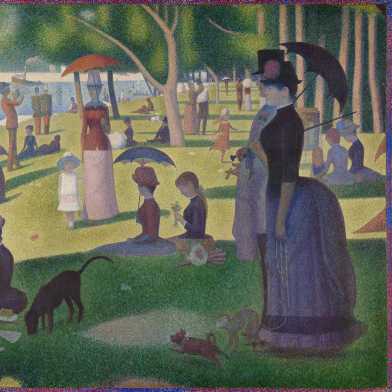

Mit bunten Punkten physikalische Rätsel lösen

- Physik

- Quantenwissenschaften

Forschende der ETH Zürich haben eine spezielle Art von Magnetismus untersucht, indem sie mit Quantensimulatoren erzeugte Bilder von farbigen Punkten analysierten. Mit dieser Methode könnten sie in Zukunft auch andere physikalische Rätsel lösen, zum Beispiel im Bereich der Supraleitung.

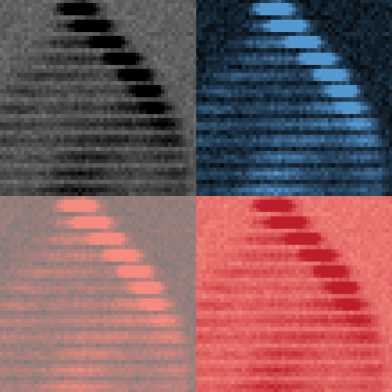

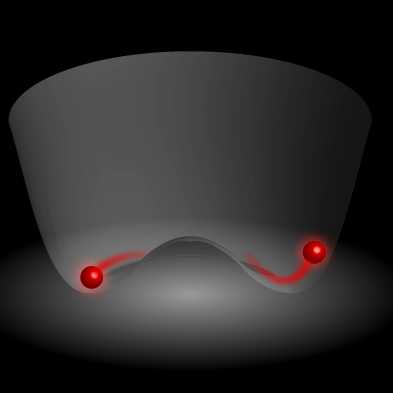

Überraschende Umkehr in Quantensystemen

- Quantenwissenschaften

- Physik

Forschende der ETH Zürich haben in einem künstlichen Festkörper topologische Effekte studiert und dabei überraschende Beobachtungen gemacht. Die neuen Erkenntnisse zum topologischen Pumpen könnten in Zukunft für Quantentechnologien genutzt werden.

Mit neuer Ionenfalle zu grösseren Quantencomputern

- Quantenwissenschaften

- Supercomputing

Forschenden der ETH Zürich ist es gelungen, Ionen mittels statischen elektrischen und magnetischen Feldern einzufangen und an ihnen Quantenoperationen durchzuführen. In Zukunft könnten mit solchen Fallen Quantencomputer mit deutlich mehr Quantenbits als bisher realisiert werden.

Wie man helle Quantenpunkte noch heller macht

- Quantenwissenschaften

- Chemie

Forschende der Empa und der ETH Zürich haben Verfahren entwickelt, mit denen sie aus Perowskit-Quantenpunkten schnellere und effizientere Strahler machen und so ihre Helligkeit deutlich verbessern können. Dies ist sowohl für Anwendungen in Bildschirmen als auch in Quantentechnologien relevant.

Eine neue Art von Magnetismus

- Physik

- Teilchenphysik

- Quantenwissenschaften

ETH-Forschende haben in einem künstlich hergestellten Material eine neue Art von Magnetismus nachgewiesen. Das Material wird dadurch ferromagnetisch, dass Elektronen ihre Bewegungsenergie minimieren.

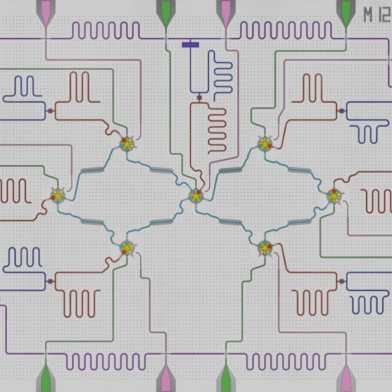

Zwei Projekte zur Verknüpfung fehlerkorrigierter Qubits lanciert

- Quantenwissenschaften

- Nanowissenschaften

- Elektrotechnik

- Informations- und Computertechnologie

- Teilchenphysik

- Ingenieurwissenschaften

- Physik

Die amerikanische Forschungsförderungsagentur IARPA finanziert zwei Quantum-Computing-Projekte mit ETH-Beteiligung mit insgesamt bis zu 40 Millionen US-Dollar. Beide Projekte haben das Ziel, zwei fehlerkorrigierte Qubits miteinander zu verknüpfen und so den Grundstein für künftige Quantencomputer zu legen.

Widerspruch im Herzen der Physik

- Teilchenphysik

- Physik

- Quantenwissenschaften

- Fokus

Die Quantenmechanik beschreibt, was die Welt im Kleinsten zusammenhält. Die Relativitätstheorie erklärt die Welt in kosmischen Dimensionen. Das Problem: Die beiden sind nicht miteinander vereinbar, und ein alles vereinendes Bild ist nicht in Sicht.

Eine unerwartete Antenne für Nano-Lichtquellen

- Elektrotechnik

- Energiewissenschaften

- Nanowissenschaften

- Quantenwissenschaften

ETH-Forschende haben mit Hilfe eines ungewöhnlich platzierten Halbleitermaterials eine Antenne für winzige Lichtquellen auf einem Chip geschaffen. In Zukunft könnten auf diese Weise effiziente Nano-LEDs und -Laser hergestellt werden.

«Seine mathematische Intelligenz war unerreichbar»

- Mathematik

- Informations- und Computertechnologie

- Chemie

- Quantenwissenschaften

- Sozialwissenschaften

John von Neumann war einer der bedeutendsten Mathematiker und Computerpioniere des 20. Jahrhunderts – und er war ein ETH-Alumnus. Er studierte hier von 1923 bis 1926 Chemie. ETH-Professor Benjamin Sudakov würdigt anlässlich eines Symposiums sein mathematisches Vermächtnis.

«Für sehr kleine Problemgrössen ist ein klassischer Computer schneller»

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

- Supercomputing

Theoretisch sind Quantencomputer den klassischen Computern in der Rechengeschwindigkeit weit überlegen. Damit sie in der Praxis tatsächlich schneller rechnen, braucht es mehr Hochgeschwindigkeitsalgorithmen, sagt der ETH-Supercomputing-Spezialist Torsten Hoefler.

Verschränkte Quantenschaltkreise

- Quantenwissenschaften

- Physik

ETH-Forschenden gelang der Nachweis, dass weit entfernte, quantenmechanische Objekte viel stärker miteinander korreliert sein können als dies bei klassischen Systemen möglich ist. Für dieses Experiment nutzten sie erstmals supraleitende Schaltkreise.

Fette Quanten-Katzen

- Physik

- Quantenwissenschaften

Forschende der ETH Zürich haben die bislang schwerste Schrödinger-Katze hergestellt, indem sie ein Kristall in eine Überlagerung von zwei Schwingungszuständen versetzten. Ihre Ergebnisse könnten zu robusteren Quanten-Bits führen und zu erklären helfen, warum wir im Alltag keine Quanten-Überlagerungen beobachten.

Vernetzte Quantenforschung

- Physik

- Quantenwissenschaften

- Community

Weltweit werden grosse Anstrengungen unternommen, um die Quantenforschung voranzutreiben. Auch die ETH Zürich setzt in diesem Schlüsselbereich wichtige Akzente.

Von Krebstherapieforschung und Mars-Vulkanismus

- Robotik

- Maschinenbau

- Chemie

- Quantenwissenschaften

- Materialwissenschaften

- Medizin

- Verfahrenstechnik

- Erdwissenschaften

- Biologie

- Umweltwissenschaften

Ein weiteres besonderes Jahr geht zu Ende. Auch im 2022 wurde an der ETH Zürich viel erforscht, entwickelt und erfunden. ETH-News blickt auf das ereignisreiche vergangene Jahr zurück.

«Die Schweiz kann eine Schlüsselrolle spielen»

- Physik

- Quantenwissenschaften

ETH-Professor Klaus Ensslin leitete während 12 Jahren den Nationalen Forschungsschwerpunkt «Quantum Science and Technology». Ende Jahr läuft das Programm aus. Ein Gespräch über wissenschaftliche Durchbrüche und die Rolle der Schweiz in der Quantenforschung.

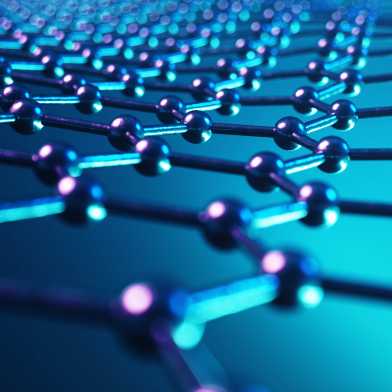

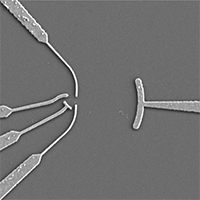

Ein neues Quantenelement aus Graphen

- Physik

- Quantenwissenschaften

ETH-Forschern ist es erstmals gelungen, ein supraleitendes Bauteil aus Graphen zu bauen, das quantenkohärent und empfindlich gegenüber Magnetfeldern ist. Damit eröffnen sich für die Grundlagenforschung interessante neue Perspektiven.

Sechs ETH-Forschende mit Advanced Grants ausgezeichnet

- Systembiologie

- Physik

- Gesundheitswissenschaften

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

- Bildgebende Verfahren

- Biologie

Der Schweizerische Nationalfonds hat als Ersatz für die wegfallende europäische Unterstützung Advanced Grants vergeben. Forschende der ETH Zürich haben besonders gut abgeschnitten. Sechs der 24 Grants gehen an die ETH.

«Wissenschaft macht Spass»

- Teilchenphysik

- Physik

- Astronomie

- Quantenwissenschaften

Physik der breiten Öffentlichkeit auf unterhaltsame Weise vermitteln – das ist das Hauptanliegen der «Nacht der Physik», die am 17. Juni stattfindet. Klaus Ensslin, Physikprofessor und Mitinitiator der Veranstaltung, erklärt, warum sich ein Besuch auf dem Hönggerberg lohnt.

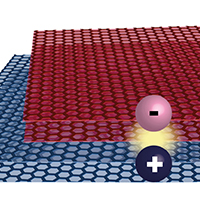

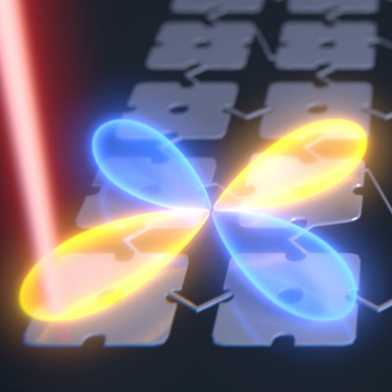

Einstellbare Quantenfallen für Exzitonen

- Elektrotechnik

- Quantenwissenschaften

- Teilchenphysik

- Physik

Forschenden der ETH Zürich ist es erstmals gelungen, Exzitonen – also Quasiteilchen aus negativ geladenen Elektronen und positiv geladenen Fehlstellen – in einem Halbleitermaterial mit steuerbaren elektrischen Feldern einzufangen. Die neue Technik ist sowohl für die Herstellung von Einzelphotonen-Quellen als auch für die Grundlagenforschung wichtig.

Die ETH Zürich präsentiert einen neuen Imagefilm

- Maschinenbau

- Architektur

- Quantenwissenschaften

- Medizin

- Mathematik

«Wo Zukunft entsteht» heisst der neue Imagefilm der ETH Zürich. Anhand von sechs Projekten erlaubt er einen Blick hinter die Kulissen der ETH Zürich und zeigt exemplarisch, wie die ETH Zürich die grossen Fragen anpackt. Produziert wurde das neue Werk von Seed, der gleichen Agentur, die vor fünf Jahren den erfolgreichen ETH-Trailer "Bereit?" realisierte.

Meilenstein in Quanten-Fehlerkorrektur erreicht

- Quantenwissenschaften

- Maschinelles Lernen

- Supercomputing

- Informations- und Computertechnologie

Forschenden der ETH Zürich ist es erstmals gelungen, Fehler in digitalen Quantensystemen fortlaufend und schnell zu korrigieren. Damit haben sie eine wichtige Hürde hin zu einem praxistauglichen Quantencomputer überwunden.

Eine Katze und drei Herren

- Physik

- Quantenwissenschaften

Matteo Fadel untersucht im Rahmen seines Branco-Weiss-Stipendiums das Zusammenspiel zwischen Quantenmechanik und Gravitation. Mithilfe eines Saphirs möchte er quantisierte Schallwellen beobachten.

Meistern, was es noch nicht gibt

- Quantenwissenschaften

- Fokus

Vor zwei Jahren startete die ETH Zürich den neuartigen Masterstudiengang Quantum Engineering. Nun steht der erste Jahrgang vor dem Studienabschluss.

«Die Entwicklung hat etwas von einem Hightech-Race»

- Quantenwissenschaften

- Fokus

Wie berechtigt ist die Goldgräberstimmung um die Quantentechnologien? ETH-Vizepräsidentin Vanessa Wood und Quantenforscher Andreas Wallraff erörtern, wo wir heute auf dem Weg in die Praxis stehen.

Quantencomputer fordern die Informatik heraus

- Quantenwissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

- Informations- und Computertechnologie

- Fokus

Lange prägten Theorie und Hardware die Entwicklung der Quantencomputer. Nun rücken zunehmend Fragen der Programmierung, Software und Sicherheit in den Vordergrund.

Das Ganze ist das Wahre

- Quantenwissenschaften

- Materialwissenschaften

- Physik

- Fokus

Die Quantenphysik öffnet uns die Augen für eine ganzheitliche Sicht der Wirklichkeit. Nichts lässt sich isoliert betrachten – und es regiert der Zufall. Ein philosophisches Stück.

Die Komplexität reduzieren

- Physik

- Quantenwissenschaften

- Fokus

Lassen sich dank der Quantenphysik dereinst unlösbare Probleme im Nu bewältigen? Im Prinzip ja – wäre da nicht die Fehleranfälligkeit. ETH-Forschende arbeiten mit Hochdruck an robusten Systemen.

Ein Isolator aus zwei Leitern

- Physik

- Quantenwissenschaften

An der ETH Zürich haben Forschende einen neuen Materiezustand beobachtet: In gegeneinander verdrehten Graphenschichten verbünden sich zwei elektrische Leiter zu einem Isolator.

Vom ewigen Ungleichgewicht

- Physik

- Quantenwissenschaften

Manche physikalischen Systeme, insbesondere in der Quanten-Welt, finden auch nach langer Zeit nicht zu einem stabilen Gleichgewicht. Ein ETH-Forscher hat nun eine elegante Erklärung für das Phänomen gefunden.

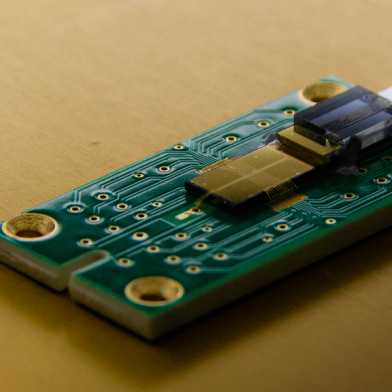

Schaltstellen der Zukunft

- Quantenwissenschaften

- Physik

- Informations- und Computertechnologie

- Datenwissenschaft

Je vernetzter die Welt, desto höher die Ansprüche an die Infrastruktur für den Datenverkehr. ETH Pioneer Fellow Marc Reig Escalé und sein Team entwickeln neuartige Chips, die Informationen schneller verarbeiten als bislang möglich und dabei sogar weniger Energie benötigen.

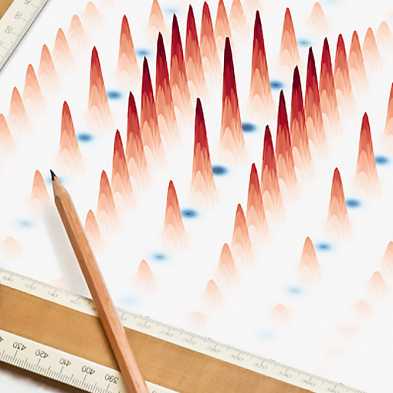

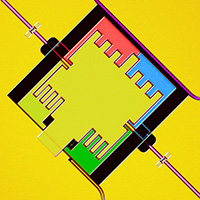

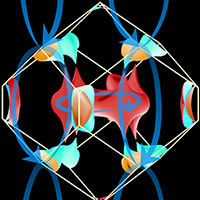

Ein Kristall aus Elektronen

- Quantenwissenschaften

- Teilchenphysik

- Physik

Forschenden der ETH Zürich ist die Beobachtung eines Kristalls gelungen, der nur aus Elektronen besteht. Solche Wigner-Kristalle wurden bereits vor fast neunzig Jahren vorhergesagt, konnten aber erst jetzt direkt in einem Halbleitermaterial beobachtet werden.

Erste Schritte auf dem Weg zum zuverlässigen Quanten-Maschinenlernen

- Physik

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

- Maschinelles Lernen

- Supercomputing

Die Quantencomputer der Zukunft sollen nicht nur superschnell rechnen, sondern auch zuverlässig. Noch ist das eine grosse Herausforderung. Nun haben Informatiker unter dem Lead der ETH Zürich erste Schritte in Richtung zuverlässiges Quanten-Maschinenlernen gemacht.

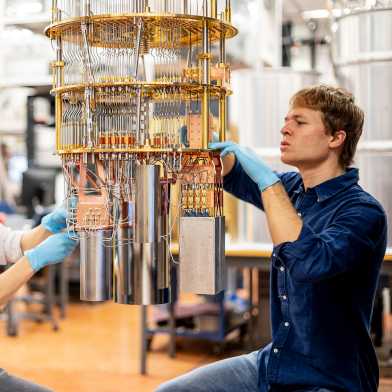

ETH Zürich und PSI gründen Quantum Computing Hub

- Nanowissenschaften

- Elektrotechnik

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

- Ingenieurwissenschaften

- Teilchenphysik

- Physik

Die ETH Zürich und das Paul Scherrer Institut (PSI) eröffnen ein gemeinsames Zentrum zur Entwicklung von Quantencomputern. Ziel ist es, die Realisierung von Quantencomputern sowohl auf Basis von Ionenfallen als auch von supraleitenden Bauteilen voranzutreiben. Die ETH Zürich stellt dafür 32 Mio. Franken bereit. Rund 30 Forschende werden im Zentrum arbeiten.

Von Schneiderobotern und Löcher stanzenden Hummeln

- Neurowissenschaften

- Verfahrenstechnik

- Mathematik

- Pflanzenwissenschaften

- Umweltwissenschaften

- Agrarwissenschaften

- Robotik

- Pharmazeutische Wissenschaften

- Maschinenbau

- Chemie

- Quantenwissenschaften

- Wirtschaftswissenschaften

- Geoinformation

- Bauingenieurwissenschaften

- Biotechnologie

- Biologie

Ein aussergewöhnliches Jahr geht zu Ende. ETH-News blickt zurück auf Lichtblicke in schwierigen und unruhigen Zeiten, auf geniale Einfälle, spannende Wissenschaft und gelebte Solidarität während und abseits der Corona-Pandemie.

Mehr Profil für die Quantenforschung

- Elektrotechnik

- Quantenwissenschaften

- Teilchenphysik

- Physik

Die Quantenforschung ist heute längst nicht mehr nur eine Domäne der Physik. Mit dem neuen Kompetenzzentrum «ETH Quantum Center» sollen die verschiedenen Aktivitäten an der ETH Zürich in diesem Bereich nun noch besser vernetzt und gegen aussen hin sichtbar gemacht werden.

Ausgezeichnete Synergien in der Quantenforschung

- Quantenwissenschaften

- Teilchenphysik

- Physik

Zwei Forschungsprojekte mit Beteiligung der ETH Zürich haben einen der hochdotierten ERC Synergy Grants erhalten. Mit dem Förderpreis will die EU wegbereitende Forschung fördern, die nur durch die Synergie mehrerer Teams möglich ist. In die beiden Projekte fliessen nun über 26 Millionen Euro.

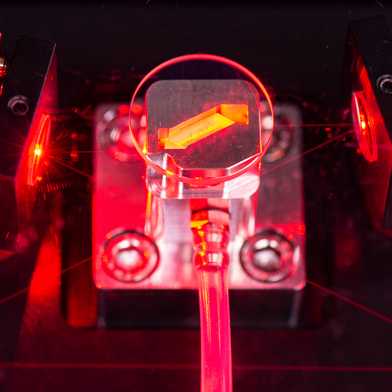

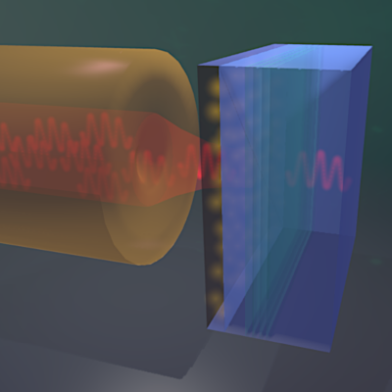

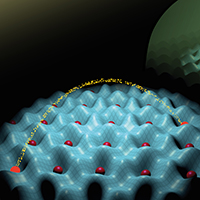

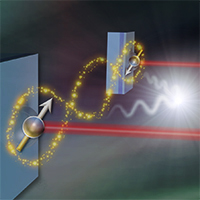

Optische Verdrahtung für grosse Quantencomputer

- Physik

- Quantenwissenschaften

ETH-Forschende haben eine neue Technik zur Ausführung empfindlicher Quantenoperationen mit Atomen demonstriert. Dabei wird das Kontroll-Laserlicht direkt in einem Chip transportiert. So sollte es möglich werden, grössere Quantencomputer zu bauen, die mit eingefangenen Atomen arbeiten.

Von der Musik zur Quantenphysik

Quantenwissenschaften

Celeste Carruth wollte ursprünglich Musikerin werden. Nun entwickelt sie als Physikerin an der ETH eine neue Technik zur Kontrolle von Ionen. Als Mitglied der Young Scientist Community des WEF möchte sie dazu beitragen, dass auch Laien die Quantenphysik besser verstehen.

Die erste intuitive Programmiersprache für Quantencomputer

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

Auf dem Weg zu leistungsfähigen Quantencomputern sind in jüngster Zeit einige technische Fortschritte erzielt worden. Nun haben Informatiker der ETH Zürich im Bereich der Programmierung einen wichtigen Durchbruch erzielt: Ihre Quantenprogrammiersprache ist die erste, die so elegant, einfach und sicher ist wie man das von klassischen Computersprachen kennt.

Ein Material mit besonderem Dreh

- Physik

- Quantenwissenschaften

In einem Material aus zwei leicht gegeneinander verdrehten, dünnen Kristallschichten haben ETH-Forschende das Verhalten von stark wechselwirkenden Elektronen untersucht. Dabei fanden sie einige verblüffende Eigenschaften

Andreas Wallraff im Podcast

- Quantenwissenschaften

- Physik

Forschen aus der Ferne, was bedeutet das? Andreas Wallraff leitet derzeit das Quantum Device Lab von zu Hause aus.

Platz für Neues schaffen

- Materialwissenschaften

- Biologie

- Quantenwissenschaften

Wie geht die Lehre an der ETH Zürich mit der Informationsexplosion in Forschung und Technik um? Im Unterricht geht es neben dem Aufbau von Fachwissen immer mehr um die Vermittlung von überfachlichen Kompetenzen wie kritischem Denken sowie der Fähigkeit, relevante Informationen herauszufiltern, zu verstehen und anzuwenden.

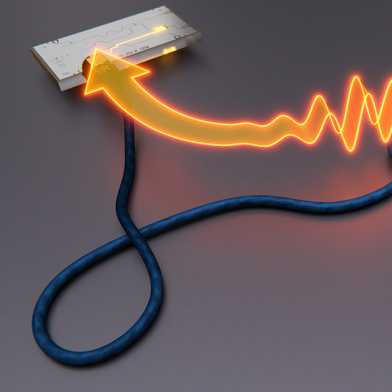

Längste Mikrowellen-Quantenverbindung

- Physik

- Quantenwissenschaften

ETH-Physiker haben die mit fünf Metern bisher längste Mikrowellen-Quantenverbindung demonstriert. Sie eignet sich sowohl für zukünftige Quantencomputer-Netzwerke als auch für Experimente der quantenphysikalischen Grundlagenforschung.

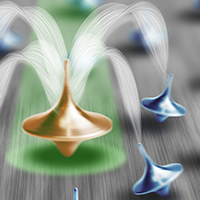

Unerwarteter Dreh im Quantensystem

- Physik

- Quantenwissenschaften

Physiker der ETH Zürich haben einen überraschenden Dreh in einem Quantensystem beobachtet, der durch das Wechselspiel zwischen Energiezerstreuung und kohärenter Quantendynamik entsteht. Um ihn zu erklären, fanden sie eine anschauliche Analogie aus der Mechanik.

Neuronales Netzwerk als Rettungsanker

- Maschinelles Lernen

- Quantenwissenschaften

Die Quantenmechanik ist zwar eine gut etablierte Theorie, doch sie führt auf makroskopischer Ebene zu unlösbaren Widersprüchen. ETH-Physiker schlagen nun vor, das Problem mit Hilfe von neuronalen Netzwerken zu lösen.

Ein superschneller «Lichtschalter» für künftige Autos und Computer

- Nanowissenschaften

- Informations- und Computertechnologie

- Elektrotechnik

- Quantenwissenschaften

Lichtstrahlen schnell zu schalten, ist in vielen technischen Anwendungen wichtig. ETH-Forschende haben jetzt einen «elektrooptomechanischen» Schalter für Lichtstrahlen entwickelt, der deutlich kleiner und schneller ist als heutige Modelle. Bedeutsam ist das für selbstfahrende Autos und optische Quantentechnologien.

Die Digitalisierung fordert die Talentförderung weltweit heraus

- Architektur

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

- Sozialwissenschaften

- Physik

- Mathematik

Wie verändert die Digitalisierung die Hochschulbildung und die Förderung von Talenten? Darüber haben Fachleute aus Wissenschaft und Hochschulbildung am sechsten Times Higher Education (THE) World Academic Summit diskutiert. Gastgeber war die ETH Zürich.

ETH+: Fünf weitere Initiativen ausgewählt

- Architektur

- Physik

- Chemie

- Quantenwissenschaften

- Materialwissenschaften

- Ingenieurwissenschaften

- Bauingenieurwissenschaften

Bei ETH+, dem Förderungsinstrument der Schulleitung für neue Forschungsideen und den Austausch zwischen den Disziplinen und Departementen, wurden in der zweiten Runde fünf neue Initiativen ausgewählt. Das Themenspektrum reicht dabei von lebenden Materialien bis hin zu den Quantenwissenschaften.

Quantencomputer und die Zukunft des Berechenbaren

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

- Geisteswissenschaften

- Mathematik

Gibt es Grenzen, was Computer überhaupt berechnen können und lösen Quantencomputer tatsächlich mehr Probleme als klassische Computer? Grundsatzfragen dieser Art diskutiert der Computerwissenschaftler Scott Aaronson an den Paul-Bernays-Ehrenvorlesungen 2019.

Ein feines Gehör für Zeitreisen oder wie die Zeiten wirklich ticken

- Physik

- Quantenwissenschaften

- Geisteswissenschaften

- Mathematik

Die Zeit ist eine grundlegende Dimension des menschlichen Daseins, die in vielen Formen erscheint. Mit einem vergleichenden Ansatz untersucht der Philosoph und Physiker Norman Sieroka, was sie auszeichnet. Zeitreisen und Musik dienen ihm als Beispiele.

Einzelne Atome im Visier

- Physik

- Quantenwissenschaften

Mit der NMR-Spektroskopie ist es in den letzten Jahrzehnten möglich geworden, die räumliche Struktur von chemischen und biochemischen Moleküle zu erfassen. ETH-Forschende haben nun einen Weg gefunden, wie man dieses Messprinzip auf einzelne Atome anwenden kann.

Fluktuationen im Nichts

- Physik

- Quantenwissenschaften

In der Quantenphysik ist das Vakuum nicht leer, sondern durchdrungen von winzigen Fluktuationen des elektromagnetischen Felds. Diese Vakuum-Fluktuationen direkt zu untersuchen war bislang unmöglich. Forschende der ETH Zürich haben nun eine Methode entwickelt, mit der sie die Fluktuationen genau charakterisieren können.

Quantencomputer gegen Fehler immunisieren

- Physik

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

An gefangenen Kalziumionen haben ETH-Forscher eine neue Methode demonstriert, mit der man Quantencomputer immun gegen Fehler machen könnte. Dazu stellten sie einen periodischen Schwingungszustand eines Ions her, bei dem die üblichen Limits bezüglich der Messgenauigkeit umgangen werden.

Abstossung zwischen Lichtteilchen

- Physik

- Quantenwissenschaften

Lichtteilchen «spüren» einander normalerweise nicht, da zwischen ihnen keine Wechselwirkung besteht. ETH-Forschern ist es nun gelungen, Photonen in einem Halbleitermaterial so zu beeinflussen, dass sie einander dennoch abstossen.

Von autonomen Ententaxis und gelungener Marslandung

- Elektrotechnik

- Medizin

- Mathematik

- Klimawissenschaften

- Architektur

- Physik

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

- Bauingenieurwissenschaften

- Supercomputing

ETH-Technik, die zum Mars flog, Badeenten, die von selbstfahrenden Taxis durch Duckietown manövriert wurden und Leberflecken, welche vor Tumoren warnen – das ETH-Jahr 2018 wurde geprägt durch Einfallsreichtum und grossartige Forschungsleistungen. Ein Rückblick.

14 Millionen Euro für Materialien der Zukunft

Quantenwissenschaften

Drei Forschende des ETH-Bereichs, unter ihnen die ETH-Professorin Nicola Spaldin, und ein Wissenschaftler der Uni Stockholm haben einen ERC Synergy Grant von insgesamt 13.9 Millionen Euro erhalten.

Fehlerkorrektur in der Quantenwelt

- Physik

- Quantenwissenschaften

Sebastian Krinner ist der erste Lopez-Loreta-Preisträger der ETH Zürich. Der Physiker hat ein klares Ziel: Er will einen Quantencomputer bauen, der nicht nur leistungsfähig ist, sondern auch fehlerfrei arbeitet.

Fehlersuche in der Quantenwelt

- Physik

- Quantenwissenschaften

Die Quantenmechanik ist eine experimentell bestens abgestützte Theorie. Doch nun führt ein Gedankenexperiment von ETH-Physikern zu unerwarteten Widersprüchen. Der Befund wirft grundsätzliche Fragen auf – und polarisiert auch die Fachwelt.

Was die Mathematik vereinigt

- Mathematik

- Quantenwissenschaften

- Geisteswissenschaften

Ihre Vielfalt bereichert die Mathematik. Das macht es reizvoll, nach einer Vereinheitlichung zu fragen, die verschiedene mathematische Theorien und Methoden miteinander verbindet. Zur Einheit und zur Breite seines Fachs spricht der Harvard-Mathematiker Barry Mazur am 11. September an den Paul-Bernays-Ehrenvorlesungen.

Starke Kopplung durch Spin-Trio

- Physik

- Quantenwissenschaften

Um Qubits für Quantencomputer weniger störanfällig zu machen, benutzt man vorzugsweise den Spin zum Beispiel eines Elektrons. ETH-Forscher haben nun eine Methode entwickelt, mit der ein solches Spin-Qubit stark an Mikrowellen-Photonen gekoppelt werden kann.

Quanten-Übertragung auf Knopfdruck

- Physik

- Quantenwissenschaften

In den neuen Quanten-Informationstechnologien müssen empfindliche Quantenzustände zwischen entfernten Quanten-Bits übertragen werden. ETH-Forschern ist es nun gelungen, eine solche Quanten-Übertragung zwischen zwei Festkörper-Qubits auf Kommando zu realisieren.

Vom Quantenlabor in die Stratosphäre

- Physik

- Quantenwissenschaften

ETH-Physiker haben einen Quantenkaskadenlaser entwickelt, mit dem schwache Infrarotsignale aus dem Weltall sichtbar gemacht werden können. Die Apparatur kommt zurzeit auf einem Flug des grössten luftgestützten Observatoriums zum Einsatz.

Eine weitere Bestätigung der Quantenmechanik

- Physik

- Quantenwissenschaften

Unter Physikern gilt es heute als ausgemacht, dass Albert Einstein mit seiner Skepsis gegenüber der Quantenmechanik falsch lag. Das bestätigt auch der Big-Bell-Test, an dem sich im November 2016 über 100'000 Menschen auf der ganzen Welt beteiligten.

Das Geheimnis der Pflanzen lüften

- Physik

- Quantenwissenschaften

Pflanzen können Sonnenlicht mit hoher Effizienz in chemische Energie umwandeln. Wie sie das schaffen, ist bis heute nicht geklärt. ETH-Physiker haben nun ein quantenphysikalisches Modell gebaut, das diese Frage beantworten soll.

Einem Computer Quantenphysik beibringen

- Physik

- Quantenwissenschaften

- Rechnergestützte Wissenschaften

Ein von ETH-Physikern geleitetes internationales Forschungsteam hat mithilfe von maschinellem Lernen einem Computer beigebracht, die Ergebnisse von Quanten-Experimenten vorherzusagen. Die Resultate könnten für das Testen zukünftiger Quantencomputer wichtig werden.

Die Quantenphysik in die fassbare Realität umgesetzt

- Physik

- Quantenwissenschaften

ETH-Physiker haben einen Silizium Wafer entwickelt, der sich bei Anregung durch Ultraschall wie ein sogenannter topologischer Isolator verhält. Damit gelang es ihnen, ein abstraktes theoretisches Konzept in ein makroskopisches Produkt umzusetzen.

Extrem helle und schnelle Lichtemission

- Nanowissenschaften

- Chemie

- Quantenwissenschaften

- Materialwissenschaften

- Ingenieurwissenschaften

Eine in den vergangenen Jahren intensiv untersuchte Art von Quantenpunkten kann Licht in allen Farben wiedergeben und ist sehr hell. Ein internationales Forscherteam mit Beteiligung von Wissenschaftlern der ETH Zürich hat nun herausgefunden, warum dem so ist. Die Quantenpunkte könnten dereinst in Leuchtdioden zum Einsatz kommen.

Echtzeit-Beobachtung von kollektiven Quantenmoden

- Physik

- Quantenwissenschaften

Wenn Symmetrien in Quantensystemen spontan gebrochen werden, ändern sich die kollektiven Anregungsmoden auf charakteristische Weise. ETH-Forscher haben nun erstmals solche Goldstone- und Higgs-Moden direkt beobachtet.

In der Welt der kalten Atome zuhause

- Physik

- Quantenwissenschaften

Die Physikerin Laura Corman ist fasziniert vom Verhalten von Elektronen in Festkörpern. Doch die Nachwuchsforscherin ist auch ausserhalb des Labors sehr engagiert.

Vom Kern zum Cern - oder die Farben der Freiheit in der Teilchenphysik

- Mathematik

- Physik

- Quantenwissenschaften

- Teilchenphysik

- Geisteswissenschaften

Was erzählen kleinste Teilchen, die in Protonen eingesperrt sind, darüber, wie das Weltall begann und wie es enden wird? In dieser Woche hält Physik-Nobelpreisträger David Gross an der ETH Zürich im Rahmen der Paul Bernays Vorlesungen drei öffentliche Vorträge zum Thema «Ein Jahrhundert Quantenphysik – von der Kernphysik zur Stringtheorie und weiter».

Schnelles magnetisches Schreiben von Daten

- Nanowissenschaften

- Physik

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

- Materialwissenschaften

Magnetische Datenspeicher galten bislang als zu langsam für die Herstellung von Computer-Arbeitsspeichern. ETH-Forscher haben nun ein Verfahren untersucht, mit dem das magnetische Schreiben von Daten deutlich schneller und energiesparender möglich ist.

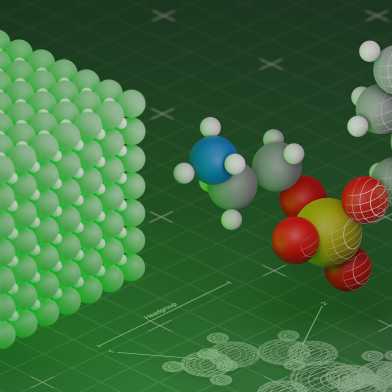

Mit Quantencomputern komplexe chemische Prozesse aufklären

- Physik

- Chemie

- Quantenwissenschaften

Wissenschaft und Computerindustrie setzen grosse Hoffnungen auf Quantencomputer, mögliche Anwendungen beschreiben sie aber meist nur vage. Anhand eines konkreten Beispiels zeigen Wissenschaftler der ETH Zürich nun, was künftige Quantencomputer tatsächlich zu leisten vermögen.

Ein schwebendes Nanokügelchen als ultra-empfindlicher Sensor

- Nanowissenschaften

- Physik

- Quantenwissenschaften

Empfindliche Sensoren müssen weitgehend von Umwelteinflüssen abgeschirmt sein. Forschende an der ETH Zürich haben nun gezeigt, wie man elektrische Ladung von einem Nanokügelchen, mit dem kleinste Kräfte gemessen werden können, entfernt und ihm hinzufügt.

Eine Gravitationsforscherin auf der Suche nach Schwerelosigkeit

- Physik

- Quantenwissenschaften

- Teilchenphysik

- Astronomie

Lavinia Heisenberg ist theoretische Physikerin. Sie will nicht akzeptieren, dass die Allgemeine Relativitätstheorie das Universum nur unter der Annahme von exotischen Materien und Energien beschreiben kann. Deshalb arbeitet sie an der Erneuerung von Einsteins Theorie.

Frequenzmessung mit Quanten-Hilfe

- Physik

- Quantenwissenschaften

Genaue Messungen der Frequenzen schwacher elektrischer oder magnetischer Felder sind in vielen Anwendungen wichtig. Forscher an der ETH Zürich haben ein Verfahren entwickelt, bei dem ein Quantensensor die Frequenz eines oszillierenden Magnetfelds mit bislang unerreichter Genauigkeit misst.

Ein einziger Laser genügt

- Physik

- Quantenwissenschaften

Mit Hilfe sogenannter Doppel-Frequenzkämme lassen sich Umweltgase schnell und präzise spektroskopisch untersuchen. ETH-Forschende haben nun eine Methode entwickelt, mit der solche Frequenzkämme wesentlich einfacher und billiger als bisher erzeugt werden können.

Kleinstmagnete für zukünftige Datenspeicher

- Nanowissenschaften

- Chemie

- Quantenwissenschaften

Ein internationales Forscherteam unter der Leitung von Chemikern der ETH Zürich hat eine neue Methode entwickelt, um eine Oberfläche mit einzelnen magnetisierbaren Atomen zu bestücken. Interessant ist dies insbesondere für die Entwicklung neuartiger winziger Datenträger.

Künstliche Magnetfelder für Photonen

- Physik

- Quantenwissenschaften

Lichtteilchen reagieren normalerweise nicht auf Magnetfelder. ETH-Forscher haben jetzt gezeigt, wie man Photonen dennoch mit elektrischen und magnetischen Feldern beeinflussen kann. In Zukunft könnten mit dieser Methode starke künstliche Magnetfelder für Photonen erzeugt werden.

Kristallin und flüssig zugleich

- Physik

- Quantenwissenschaften

Wenn man Materie nahe an den absoluten Nullpunkt abkühlt, stellen sich mitunter bemerkenswerte Phänomene ein. Zu ihnen gehört auch die Suprasolidität, bei der regelmässige Strukturen und reibungsloses Fliessen gleichzeitig vorkommen. ETH-Forschern gelang es nun erstmals, diesen merkwürdigen Zustand experimentell nachzuweisen.

Dank Täuschung zum Erfolg

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

- Themen-Schlagwörter

- Physik

- Datenwissenschaft

Theoretische Physiker der ETH Zürich führten intelligente Maschinen bewusst in die Irre und entwickelten damit das maschinelle Lernen weiter: Sie schufen eine neue Methode, dank der Computer Daten kategorisieren können – und zwar auch dann, wenn kein Mensch eine Ahnung hat, wie eine solche Kategorieneinteilung sinnvollerweise aussehen könnte.

Die Komplexität bändigen

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

- Physik

Sie sind selbst für Physiker eine grosse Herausforderung: Quantensysteme aus mehreren Teilchen. Denn ihr Verhalten lässt sich nur mit grossem rechnerischen Aufwand berechnen. ETH-Physiker haben nun einen Weg gefunden, wie die Gleichungen elegant vereinfacht werden können.

Drei ETH-Projekte gefördert

- Mathematik

- Quantenwissenschaften

- Datenwissenschaft

Drei Forscher der ETH Zürich erhalten einen ERC Consolidator Grant vom Europäischen Forschungsrat (ERC). Ihre Projekte werden mit jeweils rund zwei Millionen Schweizer Franken gefördert.

Spielen für die Wissenschaft

Quantenwissenschaften

So unterhaltsam kann Quantenmechanik sein: Wer am 30. November ein paar Minuten Zeit übrig hat für ein Videospiel, hilft tatkräftig mit, eine Grundfrage der Physik zu klären, über die schon Albert Einstein und Nils Bohr gestritten haben. Worum es beim Big Bell Test geht, erklärt ETH-Professor Andreas Wallraff.

An den Grenzen der Quantenphysik

- Physik

- Quantenwissenschaften

Der ETH-Physikprofessor Jonathan Home erhält den Latsis-Preis der ETH Zürich. Mit einzelnen geladenen Atomen, die er präzise zu steuern vermag, untersucht er den Grenzbereich zwischen Quantenphysik und klassischer Physik.

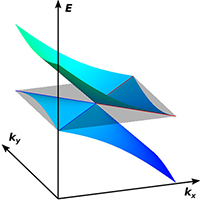

Den Quasiteilchen auf der Spur

- Physik

- Quantenwissenschaften

Elektronen in Festkörpern können sich zu sogenannten Quasiteilchen zusammentun, die neue Phänomene hervorbringen. ETH-Physiker haben nun bislang nicht identifizierte Quasiteilchen in einer neuen Klasse von Festkörpern untersucht, die aus nur einer atomaren Schicht bestehen. Mit ihren Ergebnissen korrigieren die Forscher eine bisher vorherrschende Fehlinterpretation.

Metall in Ketten

- Physik

- Quantenwissenschaften

Quantenmechanisch mögliche Energiezustände seiner Elektronen entscheiden darüber, ob ein Festkörper ein Isolator ist oder als Metall elektrischen Strom leitet. ETH-Forscher haben nun theoretisch ein neuartiges Material vorhergesagt, das eine noch nie beobachtete Besonderheit dieser Energiezustände aufweisen soll.

Acht Professorinnen und Professoren ernannt

- Chemie

- Informations- und Computertechnologie

- Quantenwissenschaften

- Geoinformation

- Bauingenieurwissenschaften

- Mathematik

- Klimawissenschaften

- Umweltwissenschaften

- Umweltwissenschaften

Der ETH-Rat hat auf Antrag von ETH-Präsidenten Lino Guzzella acht Professorinnen und Professoren an der ETH Zürich ernannt sowie einen Professorentitel verliehen.

Quantenzustände schwingender Ionen erstmals hergestellt

- Physik

- Quantenwissenschaften

Quantenzustände von Atomen oder Molekülen genau zu kontrollieren, ist seit Jahren ein Traum von Physikern. ETH-Forscher haben jetzt einen Rekord für die Herstellung hoch angeregter Quantenzustände massiver Teilchen aufgestellt. Ihre Technik könnte dazu dienen, Quantencomputer schneller zu machen.

Dreikampf in der Quantenwelt

- Physik

- Quantenwissenschaften

Bei Phasenübergängen, etwa zwischen Wasser und Wasserdampf, konkurriert die Bewegungsenergie mit der Anziehungsenergie unmittelbar benachbarter Moleküle. Physiker der ETH Zürich haben jetzt Quanten-Phasenübergänge studiert, bei denen auch weit entfernte Teilchen einander beeinflussen.

Schnellere Verschränkung entfernter Quantenpunkte

- Physik

- Quantenwissenschaften

Verschränkungszustände weit entfernter Quantenobjekte sind ein wichtiger Baustein zukünftiger Informationstechnologien. ETH-Forscher haben nun ein Verfahren entwickelt, mit dem sich solche Zustände tausendmal schneller als bisher erzeugen lassen.

Überraschend ein neues Teilchen entdeckt

- Physik

- Quantenwissenschaften

- Teilchenphysik

ETH-Forschende untersuchten die Eigenschaften eines Metalls und stiessen dabei auf ein neues Teilchen. Es ist verwandt mit sogenannten Weyl-Fermionen, die der Mathematiker Hermann Weyl vor fast neunzig Jahren voraussagte. Das neue Teilchen hatte Weyl seinerzeit übersehen, und es könnte für zukünftige Anwendungen in der Elektronik interessant sein.

Ein Resonator für Elektronen

- Physik

- Quantenwissenschaften

Resonatoren sind ein wichtiges Werkzeug in der Physik. Mit Hilfe von Hohlspiegeln bündeln sie normalerweise Lichtwellen, die dann beispielsweise auf Atome einwirken. Physikern an der ETH Zürich ist es nun gelungen, einen Resonator für Elektronen zu bauen und die damit erzeugten Stehwellen auf ein künstliches Atom zu richten.

An den Grenzen der Quantenwelt

- Physik

- Quantenwissenschaften

- Sozialwissenschaften

- Geisteswissenschaften

Der französische Nobelpreisträger Serge Haroche wird nächste Woche an der ETH Zürich die «Paul Bernays Lectures» halten. Er beschäftigte sich in seiner Forschung mit dem Übergang von Quantenphysik zu klassischer Physik.

Schallisolierung mithilfe von Quantenphysik

- Physik

- Quantenwissenschaften

- Ingenieurwissenschaften

Dass der Weg von der abstrakten Theorie zur handfesten Anwendung nicht immer weit sein muss, zeigten Sebastian Huber und Kollegen. Ihre mechanische Umsetzung eines quantenmechanischen Phänomens könnte schon bald in der Schallisolierung zum Einsatz kommen.